展覧会Exhibition

鈴木ヒラク - 交通

2018年4月27日(金)-5月27日(日)

| 日程 | 2018年4月27日(金)-5月27日(日) |

|---|---|

| 営業時間 | 11:00 - 19:00 (月曜および5月3-5日休廊) |

| レセプション | 2018年4月 27日(金) 18:00~20:00 |

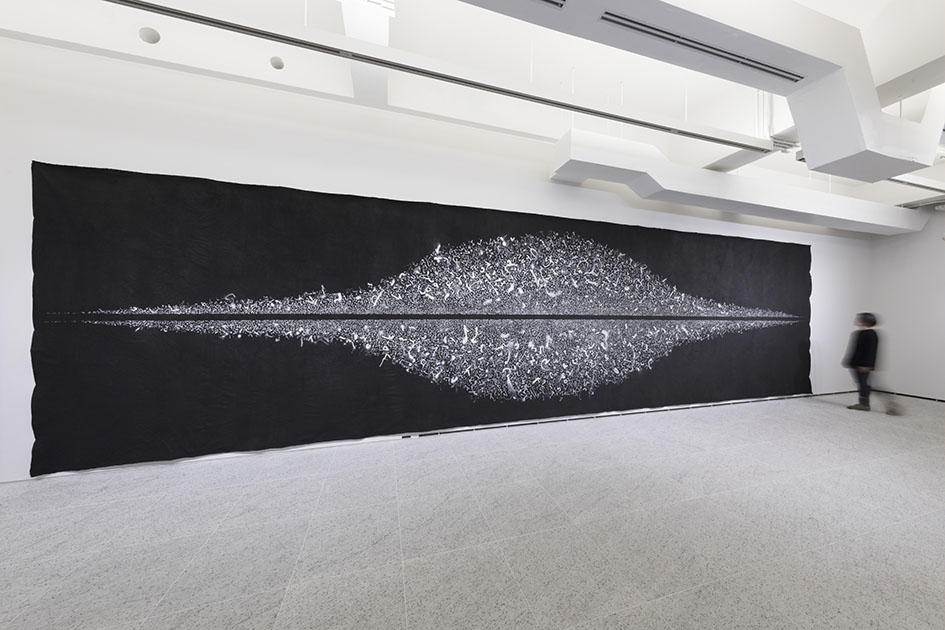

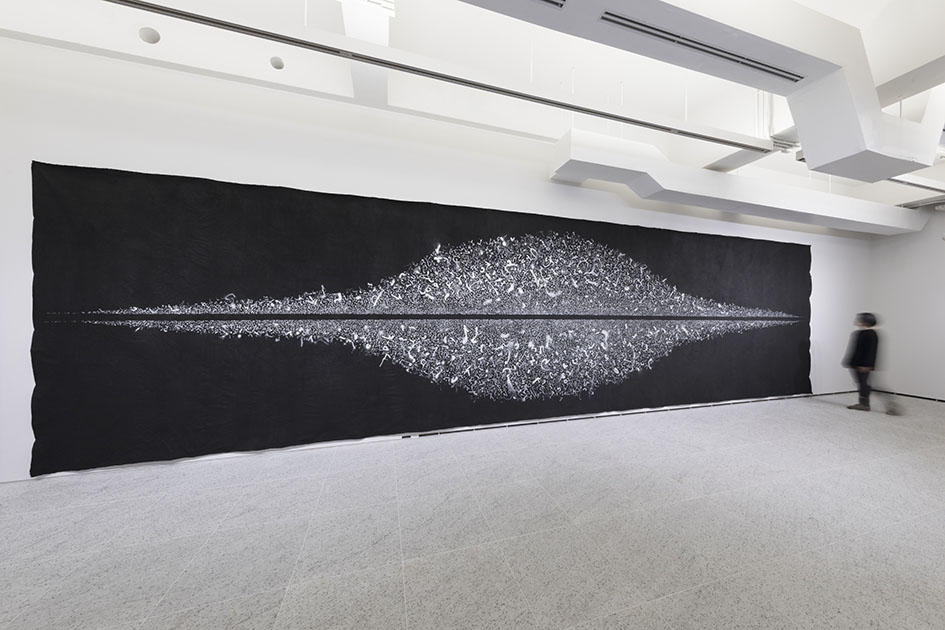

Constellation #16 紙にシルバーインクと墨汁、アルミニウムマウント 2017 1395 x 1015mm

鈴木ヒラクは1978年生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科修了。"描く"と"書く"の間を主題に、平面・壁画・パフォーマンス・彫刻など多岐にわたる制作を展開し、国内外で精力的に展示に参加。時間と空間におけるドローイングの可能性を探求し続けている。2011年にアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)の助成によりアメリカ滞在、2012年にポーラ美術振興財団の助成によりドイツ滞在。音楽家や詩人、人類学者らとのセッションによるライブパフォーマンスも数多く行う他、アニエス・ベーやコム・デ・ギャルソンとのコラボレーションも手がけるなど、領域横断的な活動でも知られる。2016年よりドローイングの実践と研究のためのプラットフォーム「Drawing Tube」を主宰。著書に『GENGA』(河出書房新社、2010年)などがある。

このたびのアートフロントでの個展では、昨年の芸術祭「いちはらアート×ミックス」で発表した”道路”の続きとして、”交通”をテーマに掲げ、キャンバスやパネルという単位ではなくより空間的な作品として、時空間に新たな回路を開通させることを探求する。

また、近年取り組んでいるドローイングシリーズ『Constellation』からも新作を含めた4点程度が出展される予定。

鈴木は日本人には数少ないドローイングをその作品の中心とする作家である。しかしその定義は柔軟で拡張性を持ち、我々の認識における従来のドローイングの領域にとどまることなく常に新たな領域へと挑戦を続けている。彼の興味は幅広い制作物に見て取れるが、中でも音楽やストリート文化、及び考古学や人類学に対して強い関心を持つようだ。

紙やキャンバスに描かれた作品だけでなく、枯葉の葉脈や反射板など路上で見出した素材を用いた作品、彫刻、壁画、映像、パフォーマンスなど、実に様々な表現媒体がある。しかしそのすべてのドローイングに共通して見えるのは、緻密にコントロールされた線による表現であり、その記号的な痕跡である。その時々の環境や感情によって異なるかもしれないが、日常風景の中で発見した何かをきっかけとし、その断片や現象自体を、線を引くことを通して記号化する。言い替えれば当たり前に見える日常から、未知なる線を発掘しているのである。それを時には幼少からの興味の対象であった遺跡や発掘物のような形態に置き換え、言葉になる前の記憶に触れようと試みる。それが鈴木ヒラクのドローイングでは無いだろうか。この様に考えると初期の葉脈を使ったドローイングや近作のシリーズの背景に土を用いることも納得のいく行為である。一方、彼のドローイングが単なる身体表現ではなく、その本質が記号化するということにあるという場合には言語の領域にも関連づいてくる。

『Constellation』シリーズなどの鈴木の近作を目の当たりにすると、黒い背景にシルバーでかかれた無数の点と線が天体の軌跡のように浮かびあがり宇宙のような印象を受ける。それらは良く見ると一つ一つが何らかの規則性を持って並んでいるようにも見え文章のようにも見て取れる。作家はこれまで書くことと描くことの間のような作品を多く展開してきたが、それはこの作家にとって”かく”ということが、本質的で原初的な行動であるという考えからきている。つまり、”かく”という行為は、描く=”draw”や、書く(wtite)の語源である古英語”writan”に表わされるように、先の尖った何かを引きずって跡をつけるという行為であり、”描く”ことも”書く”ことも、ひとつの身振りだという解釈である。

鈴木の制作は、現在では言葉の定義により細分化されてしまった”かく”ことの源流へと向かう道すがら、もうひとつ別の辞書を編もうとするようなものではないだろうか。

今回のアートフロントでの展示から空間という概念を加え新たに始まる鈴木の旅はどのように発展していくのか、新たな挑戦を記す1ページ目に是非注目したい。

線の「発掘」、時間と空間の交差点で

東京都現代美術館学芸員

藪前 知子

近年の鈴木ヒラクは、これまで多岐にわたる方法で行ってきた自身の表現活動を、「ドローイング」という一語に集約し、方法と思考を深めている。彼によれば、ドローイングとは、「平面上に描かれた線のみではなく、宇宙におけるあらゆる線的な事象を対象とし、空間や時間に新しい線を生成していく、あるいは潜在している線を発見していく過程そのもの」を指すという(1)。あるいは、「書く」と「描く」の間の行為でもあるとも説明する(2)。ここで示されているのは、彼の生み出すその線が、全くの無から生成したものではなく、既にそこにあった可能性の一部であるということだ。文字を書くことに近づきつつ、しかしそれは、意味を結ぶ手前で捕まえられなくてはならない。鈴木ヒラクはその作業を「発掘」に例える。作者の恣意的な選択でも、偶発性に身を委ねるチャンス・オペレーションでもない、「発掘」という方法論。あくまでも比喩であるとしても、それはいかにして可能となるだろうか。

例えばその線は、鈴木の身体とその動きに関わりつつも、それとは切り離されたところで発現されなくてはならない。言い換えれば、その線には、それ自体の内的な時間―歴史―が抱合されていなくてはならない。たとえば現存する唯一の象形文字といわれる漢字は、対象を描いた絵が線に転換され、無数の段階を経て発展したものである。何度も伝達される過程で、それを形作る線は、秩序化と抽象化を繰り返し、普遍性を獲得していったはずである。あるいは、何か別の大きな全体の一部であることを感知させる線。鈴木ヒラクが折に触れて例えに出す、オノヨーコの作品に添えられた言葉「この線はとても大きな円の一部です」を思い出してもよい(3)。鈴木ヒラクが長い時間をかけて成熟させたドローイング集、「GENGA」は、そのような線を実現したと言ってよいだろう。「言語」と「銀河」を合わせたタイトルが示すとおり、これは、未だ進化の過程にあることを想像させる文字の胚子とも言うべきものの集合である。夥しいその複数性もまた、これが大きな全体の一部であることを予感させるものだった。

一方で、「発掘」というその瞬間には、現在と過去が鋭く拮抗しあう、アンビバレンツな時間が内包されている。潜在的な可能性が可視化された時、それは既に痕跡となる。初期の鈴木ヒラクは、その矛盾に満ちた瞬間を、例えばOHPシートを用いて、線を一瞬の光と闇の明滅として発現させるなど、ライブ・ドローイングに力点を置くことで増幅させてきた。その後、ネガとポジが反転した黒の地に、銀色のインクや反射板など、光を反射するメディウムを手に入れることで、彼は、描かれた線が永遠の時間を獲得し、空間の中に存在し続けることに折り合いをつけたように見える。それは例えば、瞬間を画面に定着しようとするのではなく、全ての瞬間の光を画面に宿そうとした、印象主義者から象徴主義者への転換を連想させる。

そうしてみると、ひとつの空間の中に、時間を越えて存在しつづけるものを発現させるという点で、鈴木ヒラクの「発掘」という方法論は更なる段階へ達したのではないか。「発掘」とは、時間と空間の交差点を探り当てる行為なのだと言ってみたくなる。彼の作品において空間が大きな意味を持つようになるのは必然的な流れだろう。近年の作品では、大画面に銀河系を思わせる広がりが展開される。鈴木は、線を引く行為を、何かと何かのあいだに「Tube(管)」を作り移動していくことと位置づけ、「交通」という主題を前面化させる(4)。 そこには、線の集積が、互いの関係の中から秩序を見出しつつ、空間の形や広がりを自ら決定している。

私たちが目にする星の光は、気の遠くなるほどの過去に発されたものであるという。地球上でようやくそれを受け取った瞬間には、その星はすでに遠い未来にいる。鈴木ヒラクの作品が提示するのは、宇宙や星座の「描写」ではなく、過去、現在、未来が圧縮された、秩序空間としてのその構造である。それは、「私」と「私以外の世界」とのあいだをはっきりと認識させる空間でもある。鈴木ヒラクの作品を見るとき、私は、満天の夜空を見上げたときの、自分の居場所がわからなくなるような奇妙な感覚がどこから来たものかを、はっきりと自覚することになるのである。

(1)鈴木ヒラク「Drawing Tubeとは」2016年8月3日、DrawingTube.org

(2)「対談 石川九楊×鈴木ヒラク 文字の起源」『ことばの生まれる場所 ヒックリコガックリコ』左右社、2017年、p.11

(3)オノ・ヨーコ《青い部屋のイヴェント》のための指示、1966年

(4)前掲(1)