展覧会Exhibition

中岡真珠美:窓景

2022年4月1日(金)- 4月24日(日)

| 日程 | 2022年4月1日(金)- 4月24日(日) |

|---|---|

| 営業時間 | 水~金 12:00 - 19:00 / 土日 11:00 - 17:00 |

| 休廊日 | 月曜、火曜日 |

| 作家在廊 | 4月24日(日)13:00-17:00 |

五十嵐卓(美術評論家)

中岡作品に対する私の最初の認識は、オペラシティProject N(2005年)やVOCA展(2007年)での白いカシュ―(樹脂塗料)を基調とした清らかで大らかな抽象的な風景画である。その後、茫洋とした心象風景とも思われる作品から、誰でも知っている桂離宮、原爆ドーム、銀閣寺、竜安寺、兼六園、大阪城など特定の場所を捉える作品になった。一方、名所ではない採石場、廃屋、海辺のブイ、ガードレール、法枠など中岡が思わず見入ってしまった形状を画面に取り入れたりしている。中岡は前者の場の歴史や思想を表象することはなく、興味のある建造物や風景を捨象した形に置き換えて制作しているといえる。

現在では多くの画家がするように、中岡も必然性を感じた対象をカメラで撮影する。ファインダー越しの景色は中岡のアングルで構図が決まり、その中に絵画で必要とするフォルムが捉えられている。そのイメージを絵画に置換させていく時には、「俳句」のように身が削ぎ落されたイメージのミニマルな魂だけが乗り移るように感じる。先ず形から入り、それから色彩が画面全体のバランスと調和を勘案しながら塗られる。ここで奥行を伴う三次元的にならないように平面性を意識しながら制作しているようである。

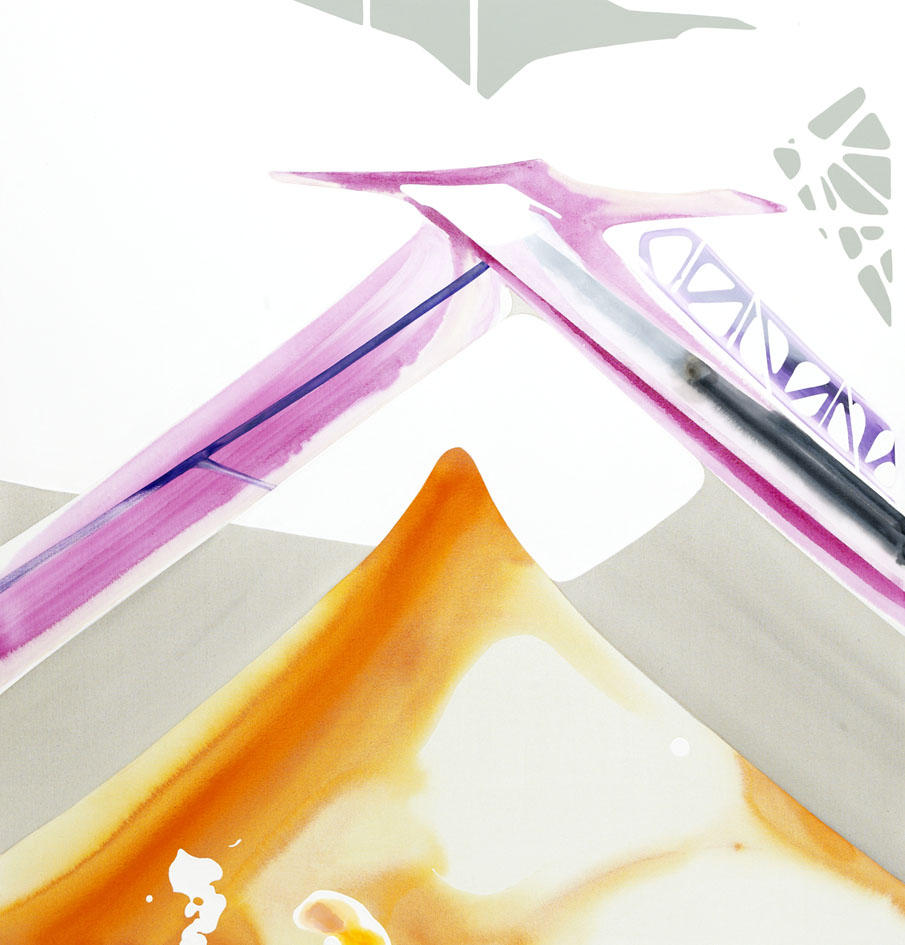

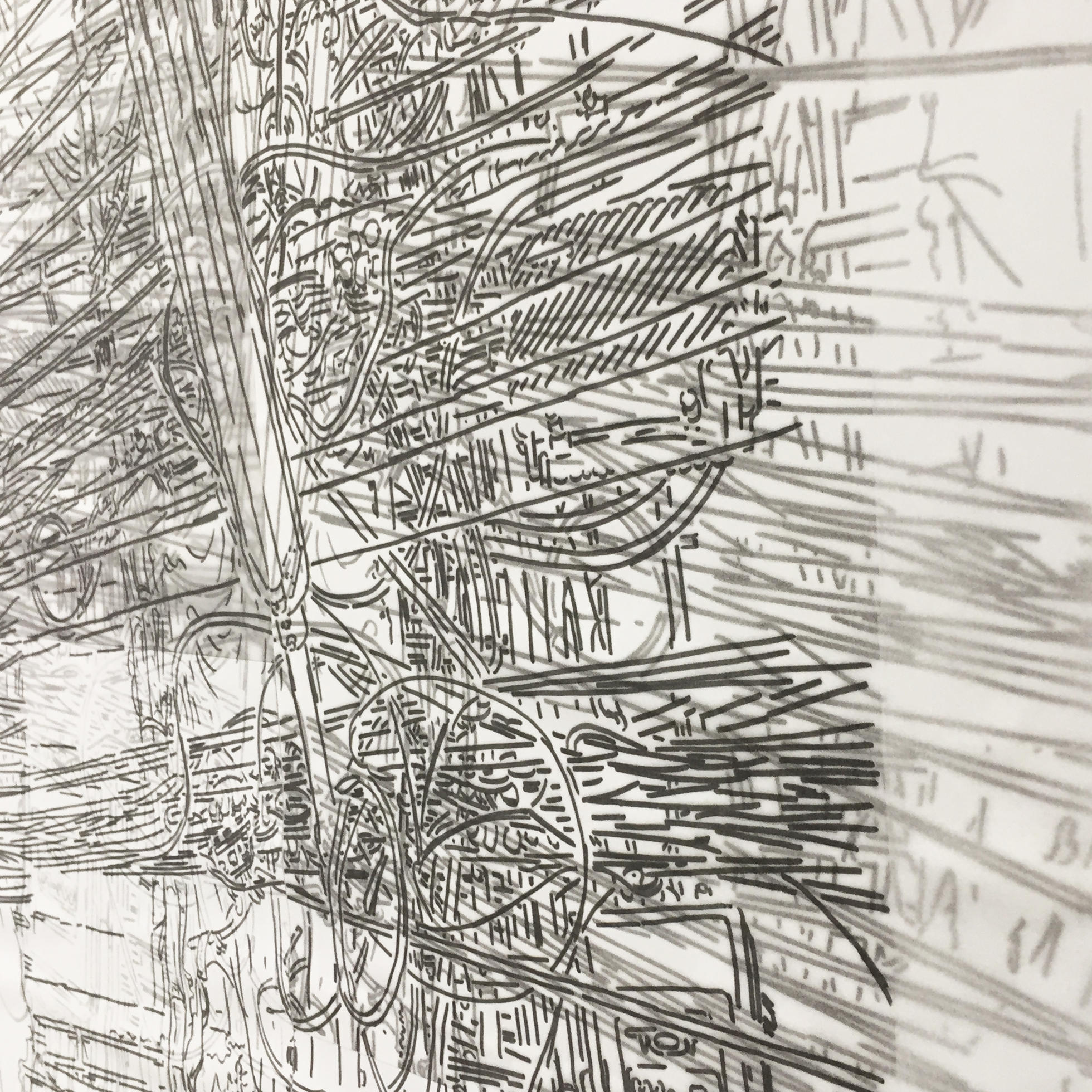

中岡の2019年の大作≪Interior-Scape≫のモチーフでもあるパティオが魅力的な大阪のアトリエで、制作中の作品を見せて頂いた。今回は、神戸の洋館室内から「窓越しの景色を望む」がテーマであるという。フリードリヒやマティスなど開かれた窓の絵画は多いが、中岡の作品は閉じられたガラス窓越しの光景である。窓手前の世界と白抜きの窓枠越しの植物が茂る外世界が混然一体となり幸福感溢れる新たな世界が誕生している。幾何学(無機)的な窓枠と曲線(有機)的な植物が、滲みを伴う色彩のバランスで纏められている。対象の忠実再現でなくとも、その場のアウラが表象されていると言えるのではないかと考える。

本展の展示では、柱や桟を設置して絵画を吊るす予定であるという。画中画ならぬ窓中窓がギャラリー内に誕生することを期待している。中岡の話を伺い納得したことがある。これまで制作してきた作品に共通していることは、どの作品も実際の現場を観察し写真に納め、その実体験をもとに制作していることである。時空間の異なる複数のイメージを並べたり想像の「嘘」を入れ込むことがない。中岡の作品には、現場の「真実」が漂っている。だからこそ日本的な余白を意識した柔和な画面の中でも緊張感が潜んでいるような気がする。

作家インタビュー

現在開催中の中岡真珠美の展覧会はこれまでの展示と違った絵画の見せ方になっています。絵を掛けて見せるという一線を守りつつ、いかに絵と空間の両方を成り立たせるか、平面作家ならではの苦労と工夫を語っていただきました。

G:「窓景」という展覧会タイトルから想像されるように、ギャラリー内に「窓」が多数おかれ、見るひとが視点を移動しながら作品を鑑賞する空間がつくられています。これは、中岡さん自身が思いつき、考えて辿りついた方法なんですね?

N:今回は、絵を壁にかけるだけではない展示にしたかったんです。といってもあくまで絵をみるための展示にしたかった。普段の絵を吊るだけだったらこのモチーフと見せ方がちぐはぐになるような気がして、何を描けばよいか考えたときに、窓枠を思いつきました。窓枠を描けば、そこにも架空の壁があるかのように感じ、絵は垂直に掛かっているという既視感をもってインスタレーションを見られるのではないかと思いました。展示とモチーフの一番いい組み合わせを探っている間にできあがっていった感じです。

G:確かに、歩きながら目にはいってくるものを受け入れると、網膜の上で色が混ざり合う体験ができますね。表の色だけでなく、窓の裏側の色も眼にはいってきます。

N:表と裏を含めて色がたくさんある部屋を作りたかった。青の向こうに黄色、その向こうにさらにたくさんの色があって、その間を視点が移動することで様々な色が目にはいってきます。それぞれの絵が黄色っぽいとか青っぽいとかわりに絵ごとに色が統一されており、例えば青の画面の横を通り抜けた時に次に目に入ってくる色とのコントラストがどう見えるかなど、色の配色には気をくばったつもりです。

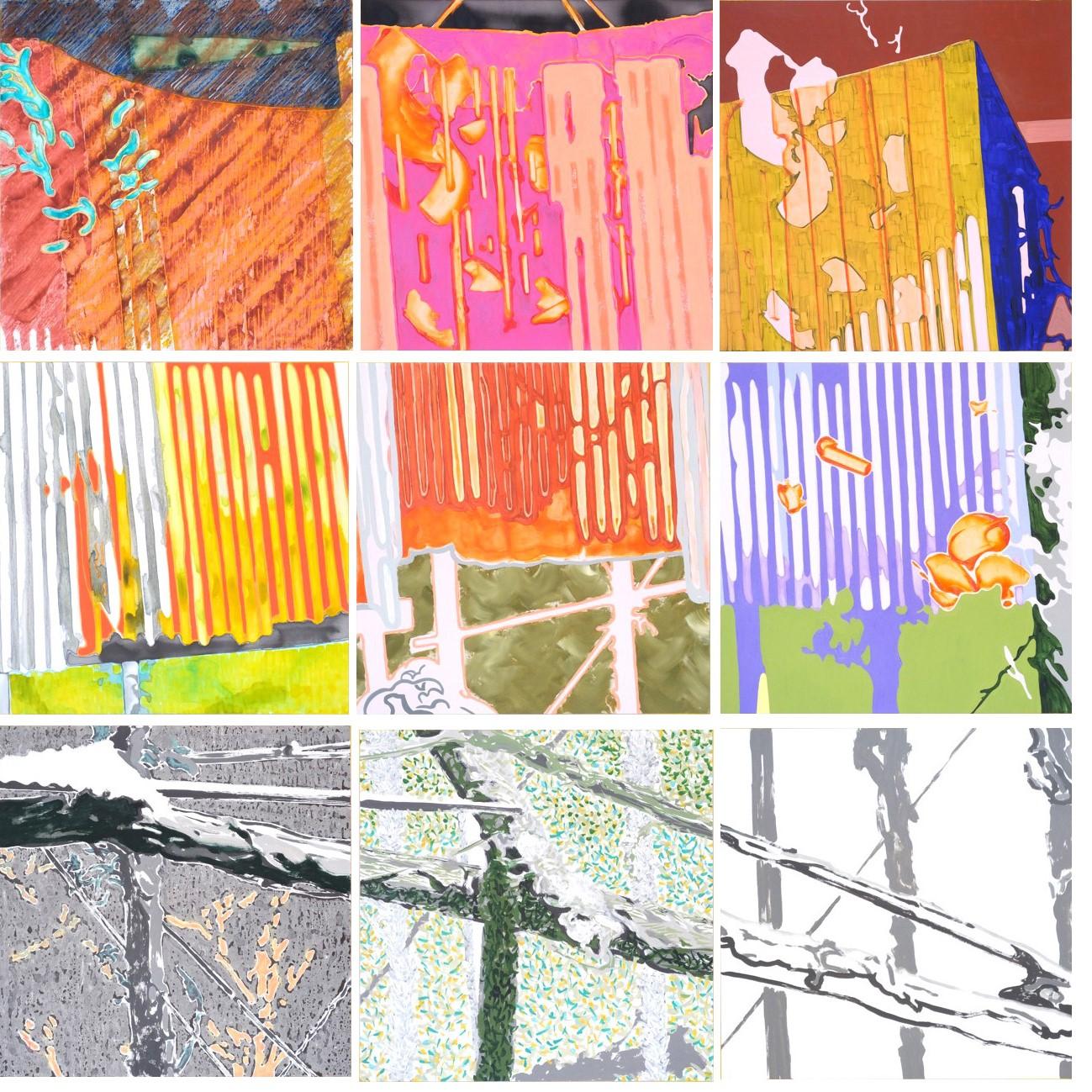

中岡真珠美「窓景」展示風景 撮影:加藤健

G:窓の白は、抜いて描かれている感じで、色の部分に比べると少し後退しているようにみえます。窓の桟の部分と景色との境が、ちょっと滲んでいたりして、これまでの中岡さんの「白」、ジェッソなどの厚みを感じさせる白い余白とは違ってみえますね。

N:今までは絵具などの物質感を出していたのですが今回はそうではなくて、窓を白抜きにすることと、窓枠の中のイメージががちゃんとみえるように描き込むことで、中と外との差、コントラストを出そうとしました。窓枠を仮に青く塗ったとすると、画中画のレベルが一緒になってしまう、だから描かないと描く、絵の具の物質感ではなくその違いで差を出そうとしたところがあります。ただあまりにも描かないと何をやっているかわからないので、流し描きみたいな感じで、植物かもしれない、影かもしれないところ、近景をほんのりにおわせつつ、窓が目立つように描いたつもりです。画中画で言うところの絵の中が余白でしめてあって、絵の中の絵を描き込むことでレベルを異なるようにしようと試みました。

実は、風景の中にある四角の矩形を画中画としてとりこんで描くこと。これは2013年の看板を描いたものの延長にあります。

[ゾウカイチク。] #1 2013 キャンバスにアクリル絵具、油彩 樹脂塗料 1480 x 1780mm

price: ASK

《中岡真珠美 - 緩衝 - バッファ》 展示風景 2013 アートフロントギャラリー

G:画面の真ん中に白抜きがあるイメージは今回の新作に通じるところがありますね。看板は、歩いていたり、ドライブしているといきなり現れて奥行き感を遮断する場合もあるようですが、「窓」の場合はその奥にまた風景が広がっていて、かえって奥行きを感じさせます。

N:窓と看板というモチーフの記号性の差も関係してるのかもしれません。

私はずっと風景を追いかけていて、表面の仕事、その数ミリの、目で見ている反射以上のものを見させてくれる、それが絵画の力、イリュージョンの世界だと思っています。この表面の表現以上のものを見せるのが絵画空間だと思っています。一方ちらりと裏に回れば、それはしっかりと裏で絵画の次元と全く異なる。現実に引き戻されるというか絵に浸った後だと表と裏のコントラストが激しいですよね。そういった体験が今回のインスタレーションのもとになってます。

G:現実にどこの風景を描いたというのはありますか?緑豊かな場所のようですが。

N:窓からみえるものはほとんどが樹になっています。人が住んでいるとか生活していたことが感じられるような風景。今回取材に行った場所は神戸にある洋館で、窓もちょっと普通とは寸法が違うと思います。

G:確かに特徴的な窓ですね。

N:今までは諦めていた展示の仕方を今回実現することができました。大きなテーマは変わらず、自然と人工物のある風景ですが、窓の外の自然、自然界にない四角という矩形=窓、のコントラストが面白いと思っています。窓枠を描くこと、窓のように展示することであくまでも絵画を中心とした制作を大事にしていながらも見せ方で表現の幅を広げることができるのではないかと思い、次につながるモチーフを探してみたいと思っています。

展示風景 撮影:加藤健

展示風景 撮影:加藤健

展覧会風景 Room G 撮影:加藤健

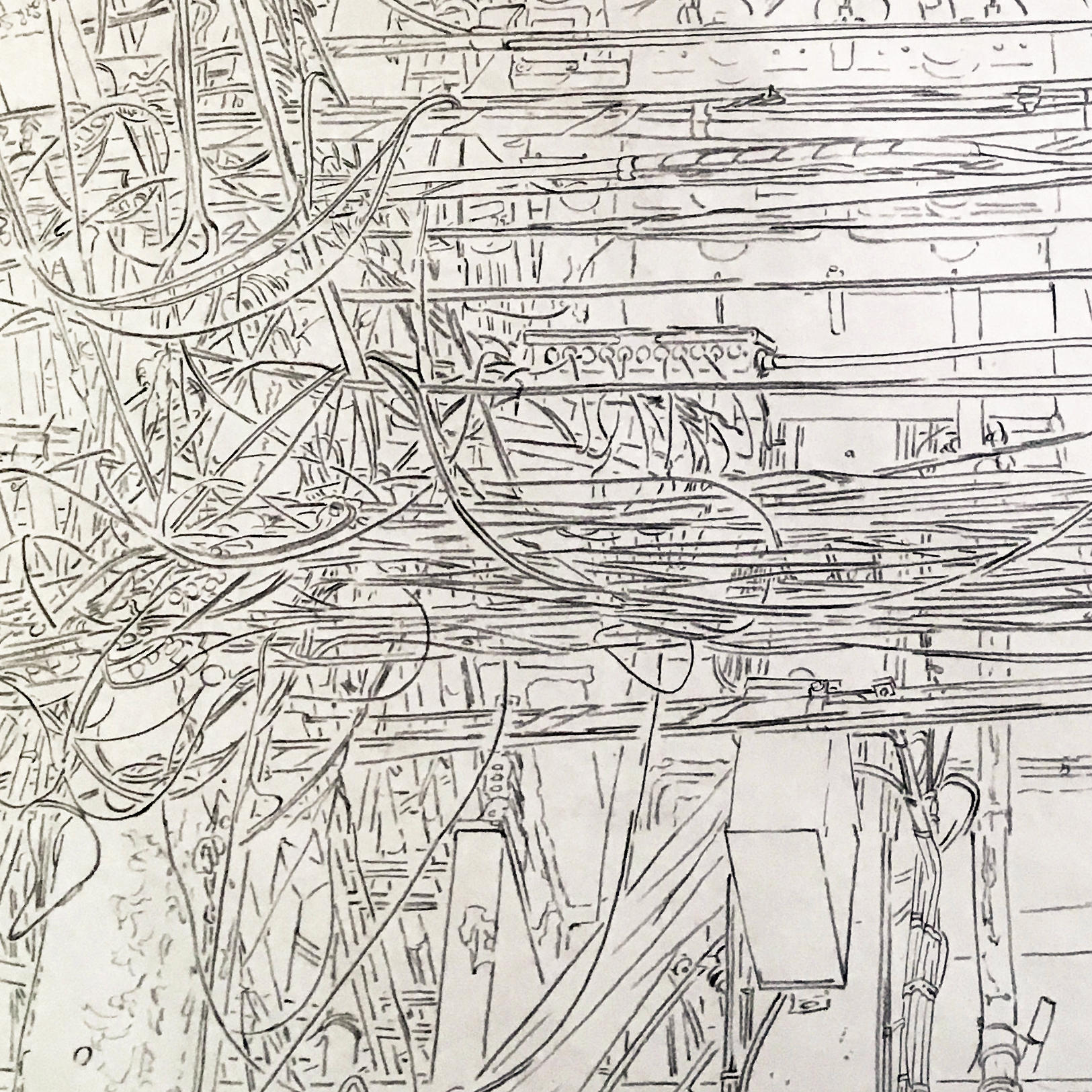

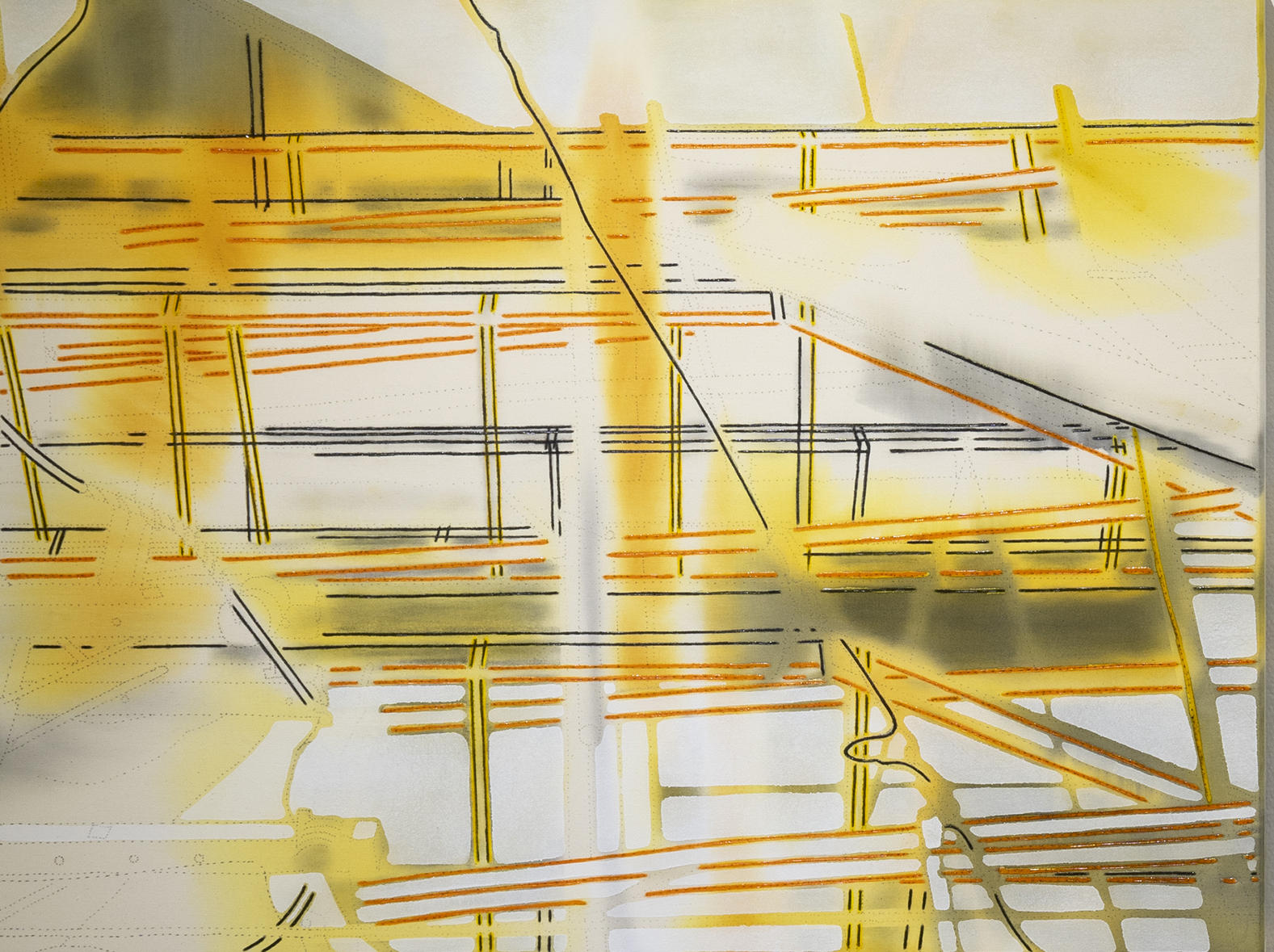

N:パースペクティブが絵画空間に影響しないような作品を作ってみたのがこちらです。

均質な太さの線を重ねることで、絵画的な筆触による効果をつくらないようにしているんです。

点線は最初のガイドで、例えば青の作品だったらひし形の図像をモチーフに見出しました。そしてできるだけ均質な太さになるように鉛筆を使わず、太いシャーペンで描いています。ぐりぐりと1.3ミリぐらいの芯で描いています。均質な線の上に光沢のあるメディウムを重ねています。

G:中岡さんが以前タイに長期滞在されたときの建築の解体現場のドローイングを思い出しました。そのときに、線同士がかぶらない、線でのレイヤーはつくらないと言われたのですが、これらの作品群にも通じるところはありますか?

N:今回は線が交差していますし、ステイニング(註1)との比較でレイヤーが見やすい仕事になってます。同じモチーフですしモチーフや図像は過去のものと似ていますが中身はだいぶ異なるかと思います。前は偶然の結果の現象、今回は途中まで一緒ですが最後に絵画に引き戻す仕事が加わった感じです。

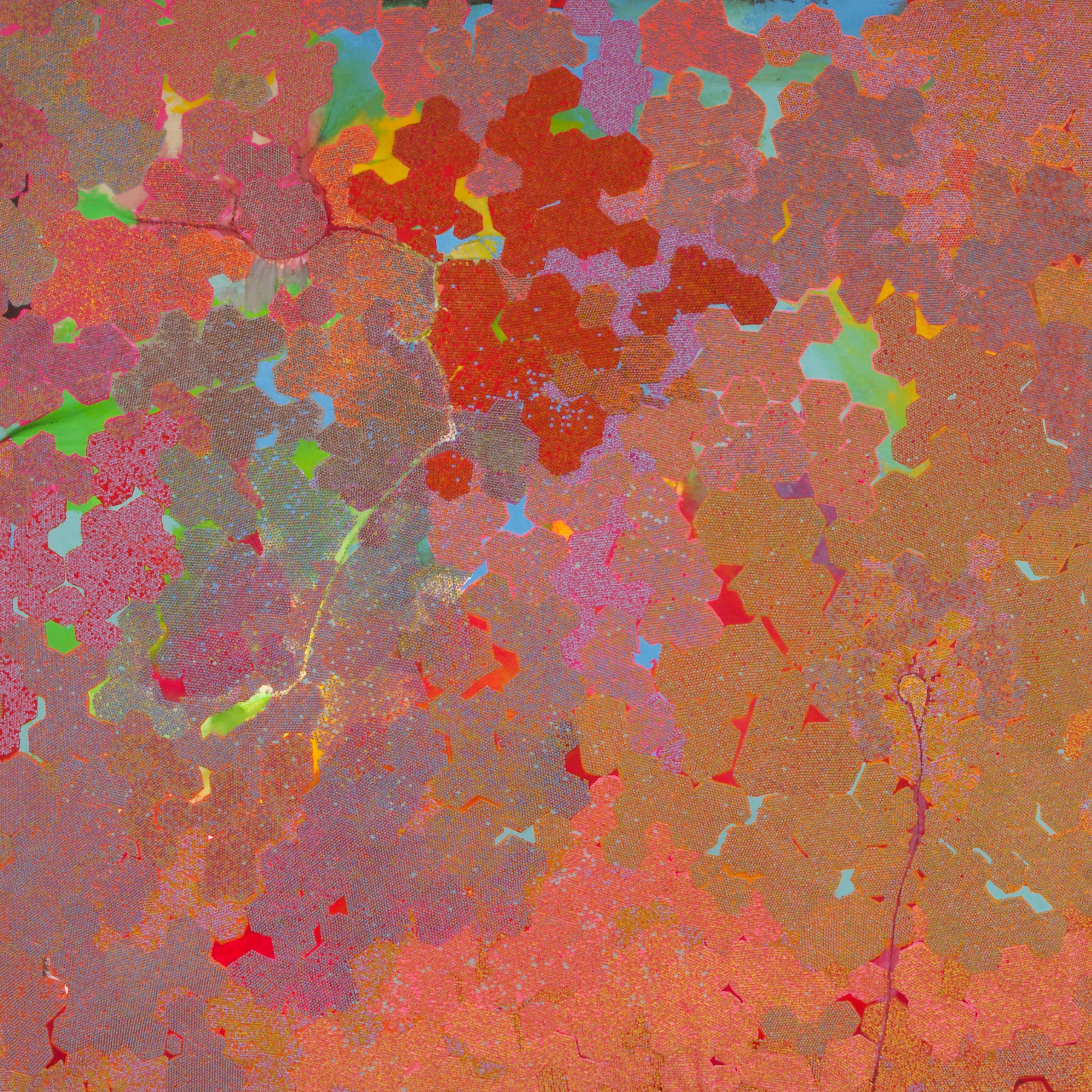

《Illuviation #15》2022 キャンバスにアクリル、墨、グラファイト 500x652x20mm

price: ASK

G:全体として視線が横に流れますが、その合間合間に、少し奥にひきこまれる感じです。

N:この部屋は目線が横に動くように意識しました。主に線の表現で統一してますが、ちょっとした繰り返しや既視感がそのように感じるのかもしれません。

註1)ステイニングとは、下塗りを施していないキャンヴァス(ロウ・キャンヴァス)に薄く溶いた絵具で直接描く具体的な技法を指す。1952年、H・フランケンサーラーが開発したとされる。支持体と絵具が層をなさず一体化してストロークやタッチを生まない点、そして、キャンヴァスに滲み込んだうつろな色面の広がりが地と図の区別を曖昧化し、イリュージョンを排した純粋な色彩を前面化する点について、グリーンバーグは触覚性・重量感の拒否と、視覚性の強調を指摘している。(artscape 現代美術用語辞典より抜粋)

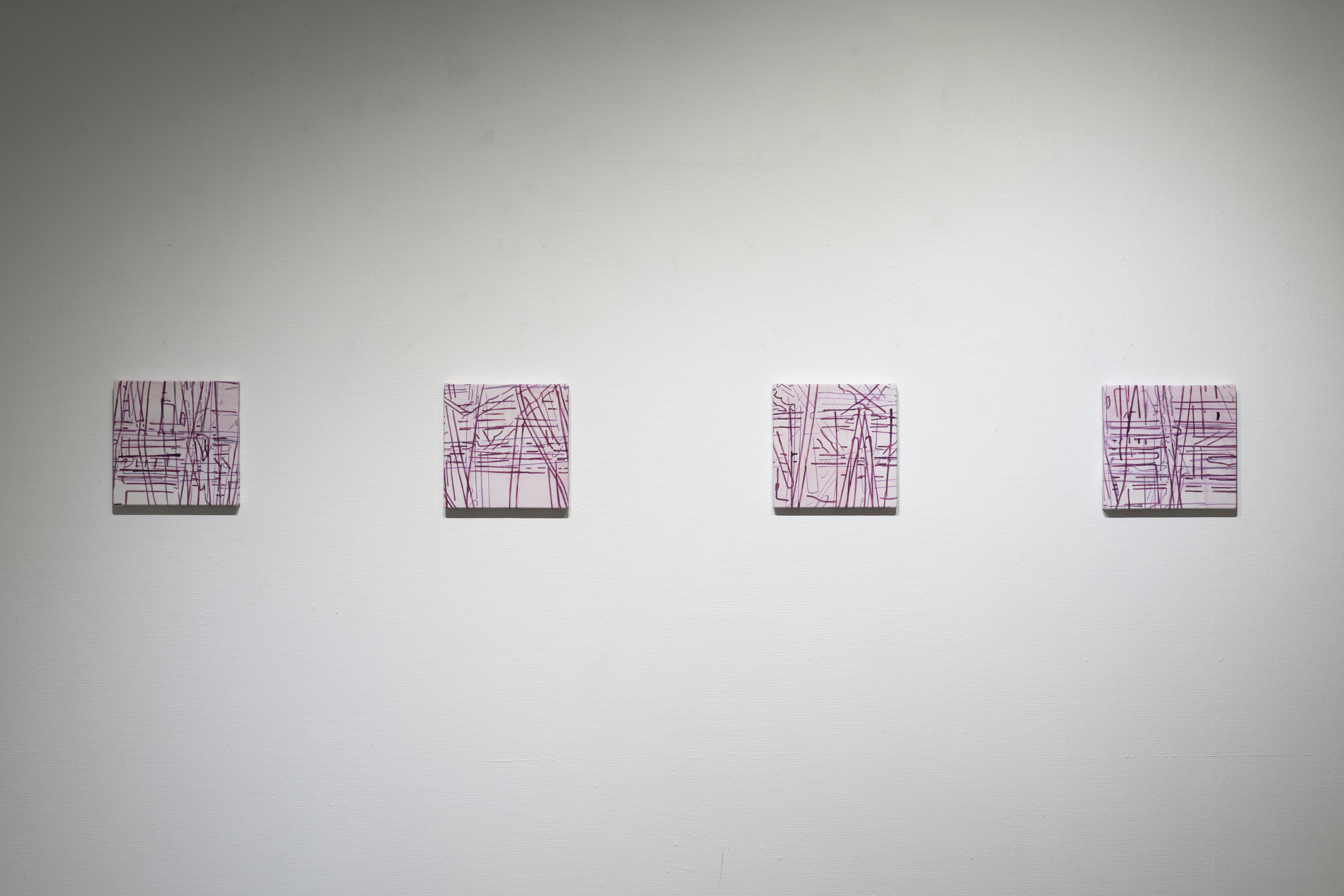

Pre-illuviation #1-4 キャンバスにアクリル、墨、グラファイト, 180x180mm, #4は180x192mm 展示風景 撮影:加藤健

《中岡真珠美:窓景》展は4/24まで開催中, 平面の冒険をお楽しみください。

展示風景 撮影:加藤健

アーティスト

関連ニュース