プロジェクトProject

副島しのぶ、作品を語る

2023年2月3日(金)- 3月5日(日)

現在開催中の《ディストピア:記憶の変遷》展に参加している副島しのぶは、物質と霊魂の関係をテーマに立体アニメーションの映像を制作する注目の作家です。ロンドン大学Slade School of Fine ArtsでSculptureを専科したのち、2018年に東京藝術大学先端芸術表現科を卒業、現在、同校の大学院映像研究科の博士後期課程に在籍しています。マレーシアで10代を過ごした副島は、アジアの民間伝承や民族文化、各文化圏特有の触覚的性質をリサーチし、非生命体に宿る生命感の発生について検討し表現することを試みています。

2018年にアートアワードトーキョー丸の内 木村絵理子賞、2022年に第68回オーバーハウゼン国際映画際にてエキュメニカル審査員によるスペシャルメンションを受賞、恵比寿映像祭(2022)にて代表作《Blink in the Desert》が上映されるなど、ここ数年で国内外の多数の映像祭に参加しています。

| 日程 | 2023年2月3日(金)- 3月5日(日) |

|---|---|

| 企画展 | 「ディストピア:記憶の変遷 」 https://x.gd/In8Br |

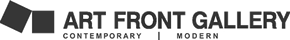

副島S:《ケアンの首達》は恵比寿映像祭で2019年にも上映していただいていたのですが、人形と一緒に展示されたわけではなかったので、今回改めて上映と展示の機会をいただけてうれしいです。

ケアンの首達は2018年で私が初めて立体アニメーションをつくった作品になります。若くして亡くなった人が行きつく死後の世界をモチーフに、ナラティブな映像作品にしました。天国とか地獄と定型的な場所ではなく、死に行きつく一歩手前の、いわば死と生が宙づり状態の場所にたどり着いた霊体をイメージしています。自分の正体を失い彷徨う主人公が、失われた霊魂を求めて、土の中に埋もれた他の生物の頭部を掘り出し続ける果てしない作業を繰り返していきます。このような物語をあえて人形を使ったアニメーションで表現することは、主人公の人形性が、空洞化した内面や失われた自己を意味することができないかなと思ったのと同時に、物語を通じて、非生命体が生命感らしきものを獲得していく様を描くことができるのではと思いました。

S: また、この作品の冒頭と終盤を見比べていただきますと、人形の顔の表情が変っているかのように見えると思います。映像には本物の鳥の頭を登場させているのですが、主人公がそれらと触れ合うことによって、肉体が汚れたり壊れたりしていきます。この「汚れ」とか「破損」とかを蓄積していくことによって、まるで人形がこの世界の時間を本当に経験したかのように、表情が廃れ、あるは成熟していくかのように見せる効果があるのではないのでしょうか。

G: タイトルの「ケアン」にはどのような意味があるのでしょうか

S: ケアンには石積みという意味があります。それらはネパールなどの様々な国の山頂でよく見かけられ、それは慰霊であったり、道標、頂上を意味していたりするので、そこからケアンというのをとったんです。本作では石の代わりに鳥の首を主人公が地面から掘り起こし壁龕に入れていく作業や、賽の河原の石積みにイメージを重ねています。

G:映像には鳥の頭であったり虫であったり本物の生物がよく登場しますね

S:一般的に、立体アニメーションにおけるアニメートとは、物質を生命体に見立て形成し、それをコマ撮りで少しづつ動かし撮影して連番で再生することによって、まるで生きているかのように見せる錯覚の芸術なのです。一方で、私の立体アニメーションは自然物を取り入れることで、それらが撮影中に形状変化したり経年劣化するなどと言った、作者である私自身もコントロールすることができない、物質の自発的な動きも立体アニメーションならではのアニメートとして取り入れています。通常、撮影中に形状を保つことが難しく、動きをコントロールしにくい自然素材は、フレームとフレームの間やカットとの間が繋がらなくなってしまう恐れがあるため敬遠されがちですが、私がこのような素材を取り入れるのは、その物質が持つ文化的な意味や象徴性を含蓄して物語を形成させることができるのと同時に、硬さであったり、壊れやすさ、粘着性などといった触覚的な性質が物語に影響を与えることができると思っているからです。《ケアンの首達》においても、本物の生物の頭部が、不可視の霊魂を象徴するために登場させたり、その柔らかい生肉が撮影中に徐々に腐り皮膚が乾き変色していく過程そのものを、死をモチーフにした本作のストーリーテリングに組み込みました。このような自然物を人工的に作られた人形と映像の中で接触させることは、無生物の人形の内部にも血肉を感じさせ、非生命体に対しても生命感を演出することができるのではないのだろうかと思っています。

この作品はedition 7で、special box も付属していますので、映像とともに楽しんでいただけたらと思います。

《ケアンの首達》スペシャルボックス(映像データと共に作品を構成)撮影:野口浩史

スペシャルボックス(部分)撮影:野口浩史

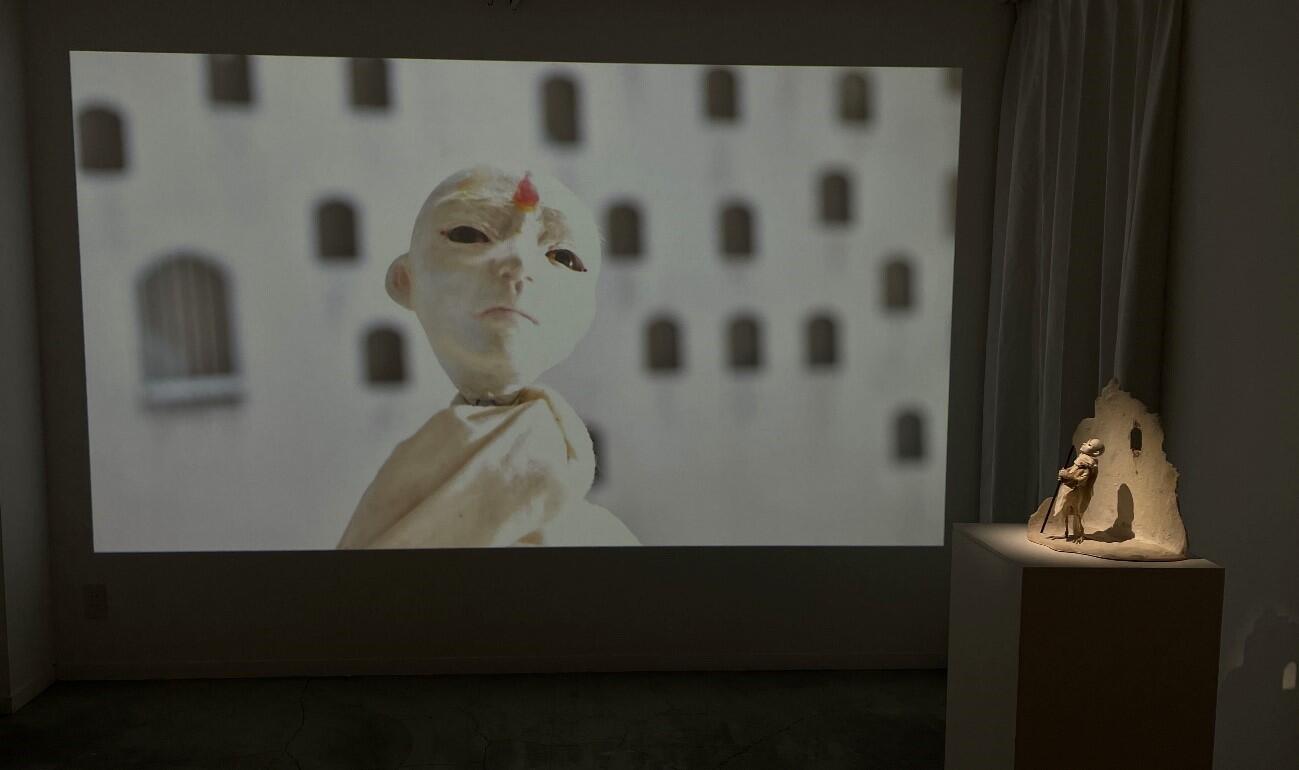

《Blink in the Desert》2021 10min. 32sec. 監督 副島しのぶ/ 音楽 マーティ・ヒックス/ 音響 中岡尚子, 俵積田菜央 / 配給 東京藝術大学映像研究科

次の作品は、《Blink in the Desert》 というタイトルで、「砂漠で瞬きをする」という意味があります。《ケアンの首達》も、どちらも舞台は砂漠になっているのですが、砂漠で一瞬瞬きをするのを見届ける人もいない、そういう孤独の中にいる状態を、まるで英語で言う「needle in the haystack」(まるで干し草の中から針を探し出すように途方もなく難しいこと) のような詩的な言い回しにしたかったのです。また、blink には、羽虫が羽ばたく動きや、蝋燭の火がちらつき、影と光がパタパタゆらいでいく動きを、主人公の心が揺れるときにする瞬きと重ねて表現しています。

また、砂漠と言う地は、神もそして人間も存在しない、水もなければ草木もない見捨てられた、生きながらに「死」を迎える場所として古くから信じられてきたことから由来しています。『砂漠の修道院』という本に、エジプトのコプト教の修道院が登場するのですが、彼らは仮の死を経験するためにその地に赴くそうです。

本作を端的に説明すると、ゾウは主人公が信じる正しいものであり、倫理であり、光であり、逆に羽虫は突発的に生まれた負の感情や覆い隠したい影そのもので、このように事自己が分散してしまった状態を具象的に描くことが目的にありました。前作同様に、汚れるとか壊れるとか、触覚的な衝撃を大事にしていたのですが、本作において物理的な「汚れ」とは主人公の内面の汚れと直結しています。いわゆる「気枯れ」に近いですね。本来、ケガレは清めるものですが、私は元々汚れそのものによって人形に生命感を与える手法を取っていたのもあり、清められることを目的にするのではなく、主人公が受けた汚れがどんどん蓄積され、浸透し、安定していくこと、それは汚れそのものを否定するのではなく、汚れは必ずしもケガレではなく、汚れの正体そのものと主人公が向き合った状態を物語のゴールとして定めました。

私の作品に共通して見られるのは、登場する物体が他の物体と出会うことで、何かが付着したり、汚れたり、破損したり、しみ込んだり、形状変化したり、など造形に何らかの変化をもたらすことです。例えば、物質の一部が対象物に移ったりなどすると、その痕跡が蓄積され、まるで主人公と他の物体との境界線が融和していくような感覚があります。あるいは、主人公の肉体と外界世界が徐々に一体化していくような、物質の境界線の融和とは、どこか主体と対象、主人公と外界、精神と肉体、人間と世界のような、二極化構造の分解されるようなものなのかもしれません。最近は、非生命体に、生命感が宿るとしたら、そのような物質的なやりとりがあるのかなと考えながら制作をしています。

G:制作にはどれぐらいの期間がかかりますか

S:全体の中でも、シナリオに一番時間がかかります。だいたい半年から一年ぐらいでストーリーを考えて吟味しながら、2-3ヶ月ぐらいでセットや人形制作、3-4ヶ月撮影と、ポスプロに1ヶ月ですね。一回シナリオが決まると結構手は早いんですが。基本的には全部自分でつくっています。アニメーションを作る前はずっと立体作品を制作していたのですが、作品に物語性を与えることが多く、物質が時間とともに形状変化したり、壊れるなどの現象そのものに興味がありました。立体的に何かを作り、プロセスアートのような側面にストーリーを与えるとしたら、取捨選択して自分が作れるものは立体アニメーションになるのかな、と正直最初はミニチュアには全く興味がなかったのですが、試しにやってみたら、身体的に能力的にも合っていて、そこからアニメーションをはじめました。

《Blink in the Desert》に使われた人形

G: 今後の展望についてお聞かせください。

S: この夏に向けて制作している作品は、今までとちょっと違います。これまでは、主人公がひとりいて、主人公の視点から物語を描いていたのですが、今は、自分たち人間の肉体というのは、外の世界と繋がっているのかもしれない、身体の内と外が反転したりするサイクルに興味があり、物質の動きそのものにフォーカスを当てて作品を作っています。例えば、私たちが土から生まれた食物を食べてそれを排出して、それが土に戻ってまたそこで生まれたものを食べて、というように、自分の内臓は他人の内臓になるかもしれない、人形が汚れとして他の生命体の肉体の一部を身体に移転させることによって、生命感が分配されていくかもしれない、など、物質同士の境界線が溶解して一体化していくような世界を描けたらなと思います。

映像の中に自分を見つめ直す副島しのぶの仕事をぜひ、見にいらしてください。

《ディストピア:記憶の変遷》は、3月5日(日)まで開催中。