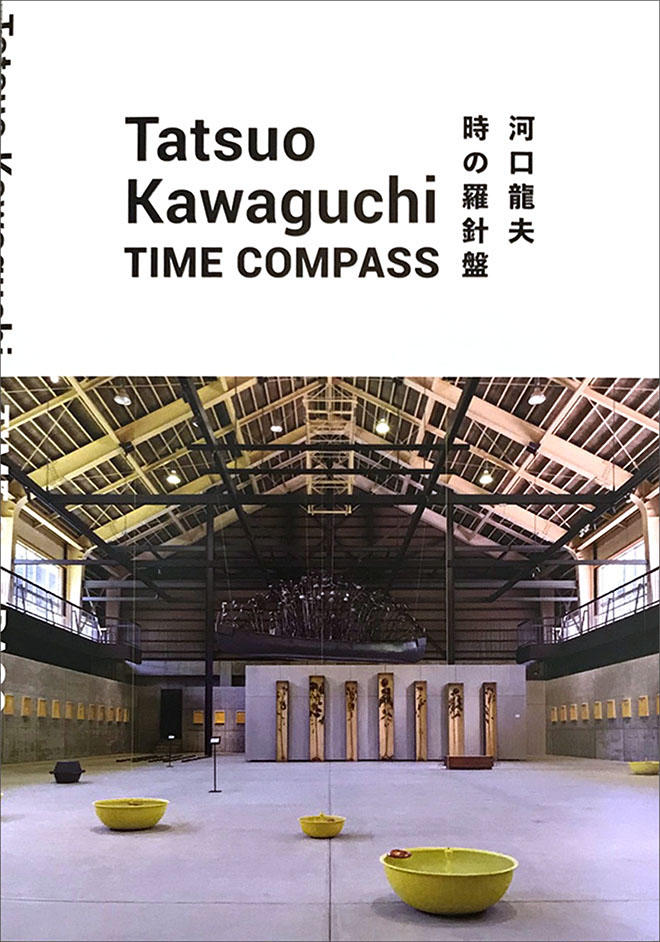

河口龍夫 作品紹介02 : 「種子の周囲に」展、1994

1994年3月8日 - 31日(終了)

過去の展覧会を通して、河口龍夫の作品を紹介いたします。

| 日程 | 1994年3月8日 - 31日(終了) |

|---|---|

| 会場 | ヒルサイドギャラリー(アートフロントギャラリーの前身) |

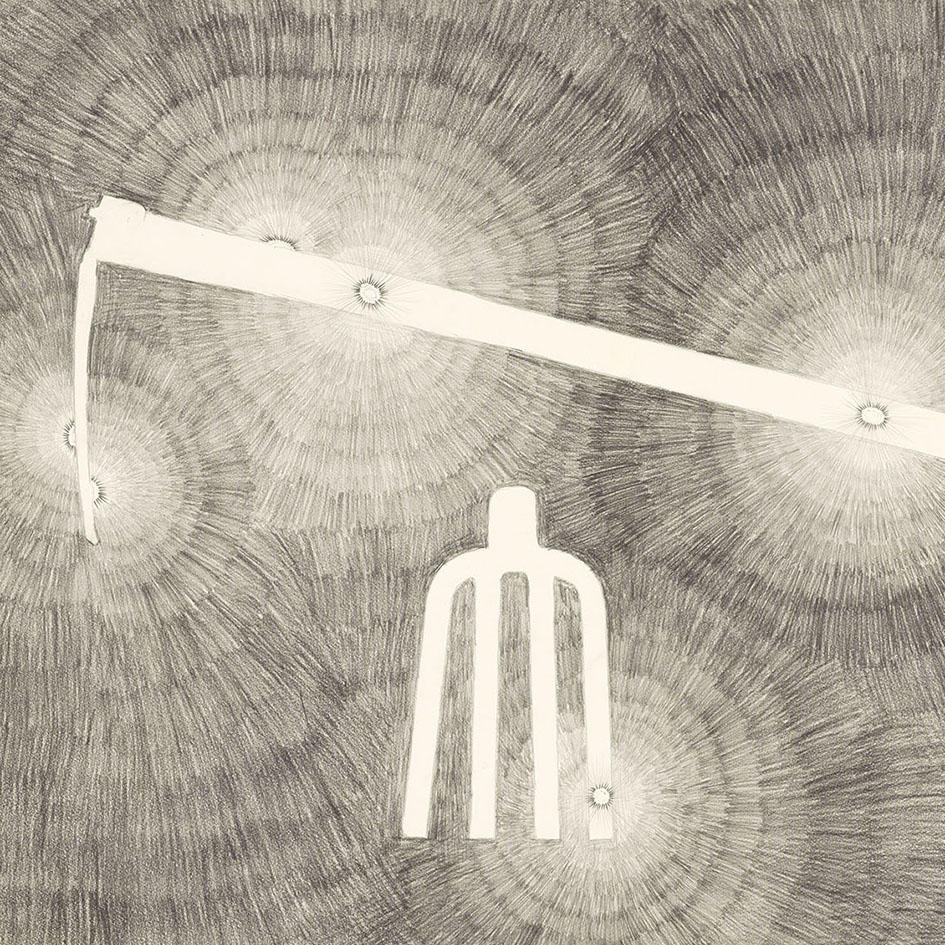

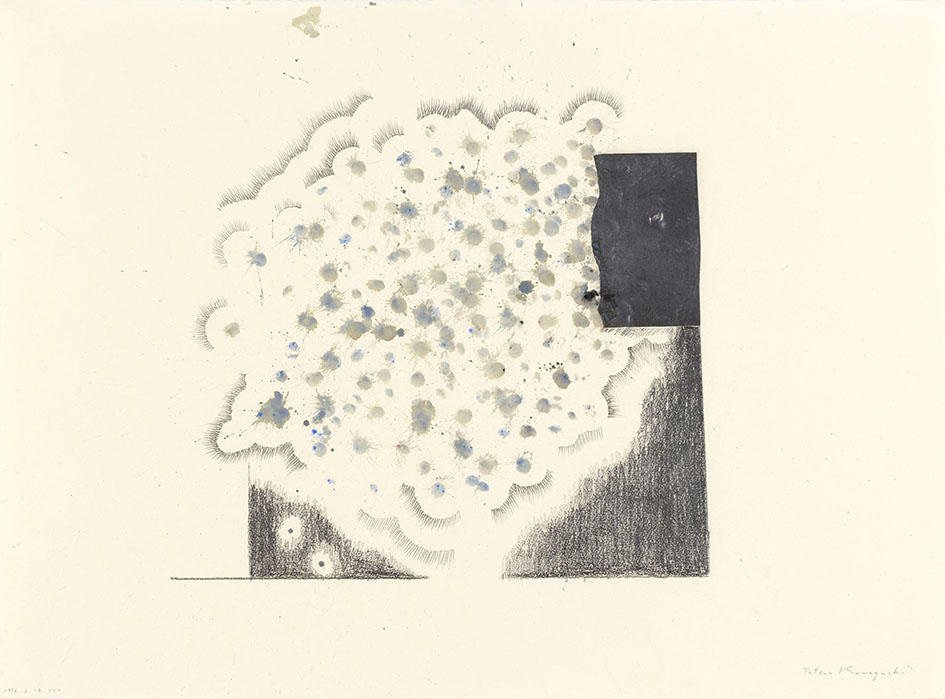

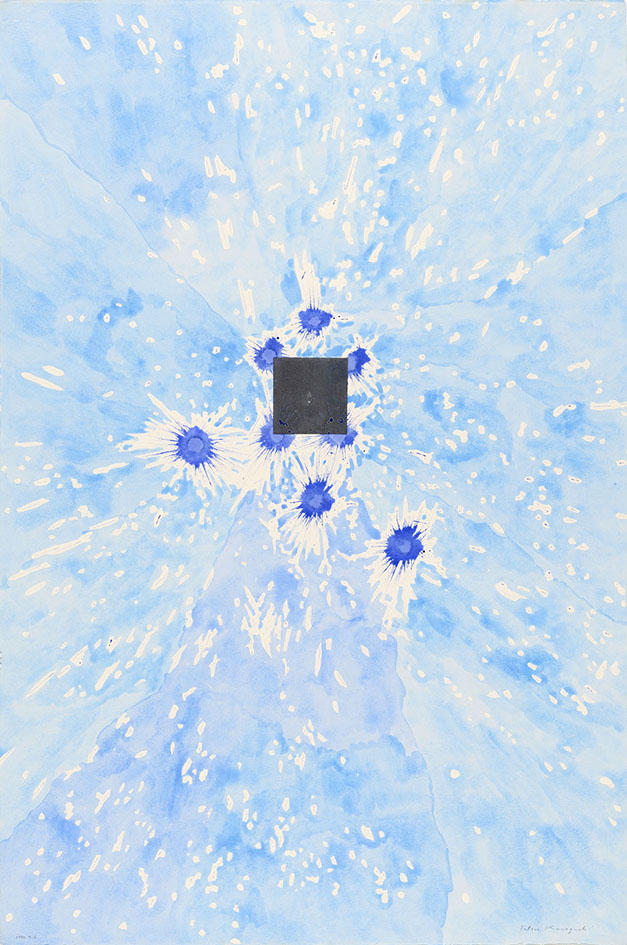

種子の周囲に / 紙に水彩、鉛、種子(ぶどう)/ 56.5 x 76.4 cm / 1990.2.19

先科学から芸術を喚び起こす

峯村敏明 (1994.1.31)

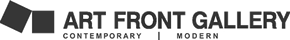

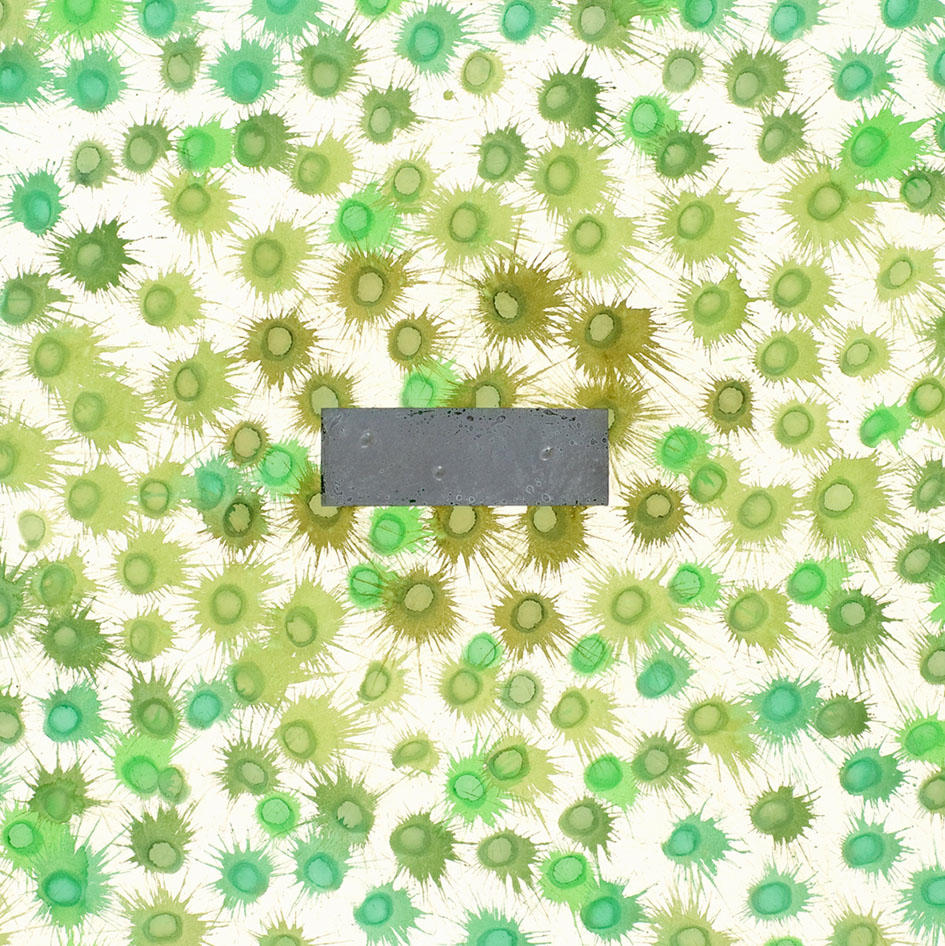

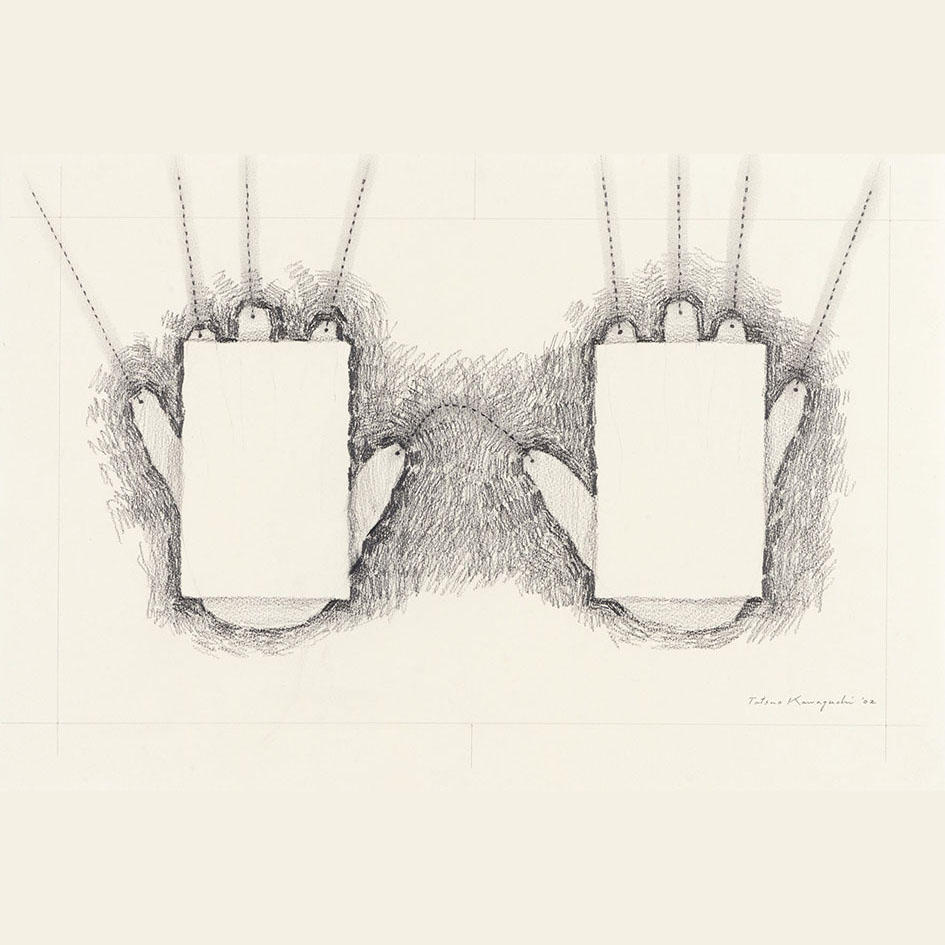

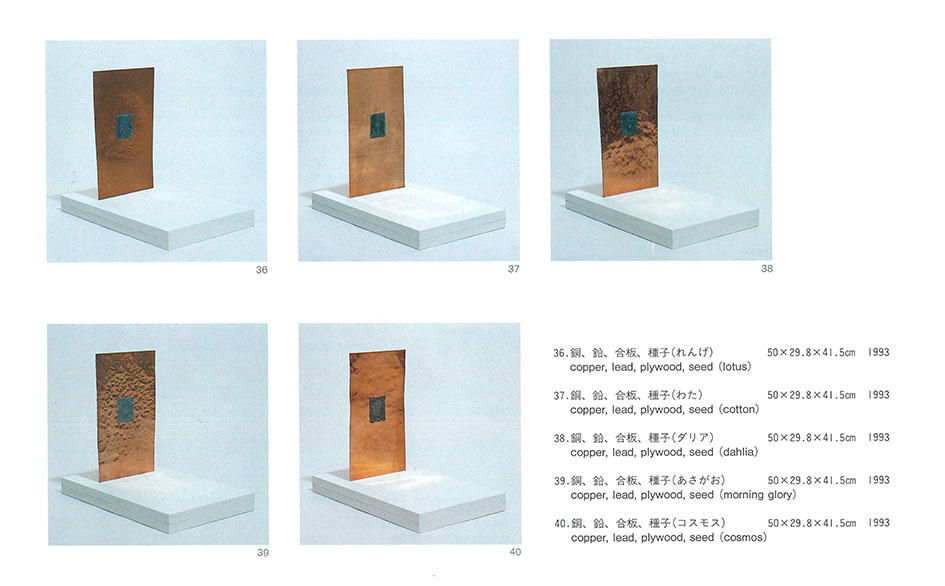

この個展で発表される〈種子の周囲に〉と題する作品は、1990年中に紙をベースにして制作された大小2種類のドローイング風のもの30点と、1991年及び1993年中に銅板をベースにしてつくられたオブジェ風のもの10点とから成っている。どちらも、紙ないし銅板の中ほどに鉛板の小片が貼りつけられていて、その裏に、つまり、紙や銅板と鉛箔との間に、植物の種子を隠し持っている。その点で、このシリーズは、河口が1986年から数多くつくってきた〈関係—種子〉の基本を受け継ぎつつ、別の要素を見せているわけである。どこが違うかというと、〈関係—種子〉では鉛の薄板がタブローの全面を蔽いつくし、まさに種子を封じ込めて隠蔽する恰好になっていたのに対して、〈種子の周囲に〉ではその鉛板による種子の封印という事態は作品の一部分をなしているにすぎず、作品の総体は、埋設した種子のまさに「周囲」で起こっている表皮叩き、絵具の飛散、滲透される空間の線や色彩による可感化といった事態の方に比重を移しているからである。つまり、〈種子の周囲に〉は、種子や種子の封じ込め自体を問題にしているのではなく、むしろ、種子の埋設されている場を畑のように打ち、目覚めさせ、そうやって種子の隠蔽という二重のヘルメス的秘匿の世界に封じ込められていたものを感覚世界に呼び戻そうとしているかのごとくなのである。事実、〈種子の周囲に〉の紙作品には、3点ほど、種子も鉛も含まないで、鉛筆と水彩の素描だけで紙面上に畑のような次元を限り、それを四囲・前後に向けて振動させている(奮い起こしている)作例がある。

種子の周囲に / 紙に水彩、鉛筆 / 56.5 x 76.4 cm / 1990.2.18

とすると、種子を鉛に包むという同じ仕草を見せながらも、両シリーズは正反対の方向を孕んでいることになるのではなかろうか。〈関係—種子〉では隠蔽の方向を、〈種子の周囲に〉では顕現の方向を。ただし、後者のなかでも、オブジェ風の銅板をベースにした作品の方はオブジェの本義からしてよりヘルメティック(秘匿的)であり——実際、この銅板作品は一つ一つが木製の白い箱に収納されることになっている——、紙を用いたドローイング風の作品の方は、絵画の本義からしてより開示的である。つまり、開示することによって、秘したるもの、見えないものの感得へと人を誘う「描」「画」の本来の働きを発揮しているのである。

隠蔽と開示。そして多分、オブジェの方向と絵画の方向。河口龍夫の近作、とりわけ「種子」という両義的な素材・主題を扱った作品に、この二つの方向があらわれているかに見えたのは、けっして偶然ではあるまい。二つの対立する方向は、この作家が1966~67年に絵画を離れて概念性の強い制作の道を選んで以来、シーソー・ゲームのように彼の活動のなかで強弱を競ってきたものだからである。たとえば、1970年の東京ビエンナーレに出品した26枚の写真からなる〈陸と海〉とか、72年のピナール画廊での個展と73年パリ・ビエンナーレで発表した〈関係—エネルギー〉などは、可視的、可感的な現象を明示しつつ、その背後に不可視の力や非定在的な関係があることを読み取らせようとするものであった。すなわち、「見せることによって見えないものを浮かび上がらせる」作業である。これは、河口が1966年まで描いていたマッチ棒様の図形の連らによる絵画や、それ以前のパウル・クレー風の絵画に、形式上の違いを超えてつながっているとみていい。

他方の隠蔽、つまり隠すことによってより強く意識させる作法の方は、1971年以降、音や光景や闇や光を金属容器に密封したオブジェによって、とりわけ1986年あたりからの土、水、空気を長い金属パイプに封じ込めた作品によって、その典型をきわめたと言っていい。この隠しの手法は、「存在しないものを在るかのごとく見せる」目だましの手法と並んで河口が1967年~68年、高松次郎、柏原えつとむ、関根伸夫らとともに日本主知主義派の一翼を担っていた時期に身につけたものではないかと私は思う。目だましは芸術というより娯楽の技法であるからすぐ廃棄されたが、隠しの手法は、非感覚的なものへのこの作家の関心が強かったため、手放すことができなかったのであろう。

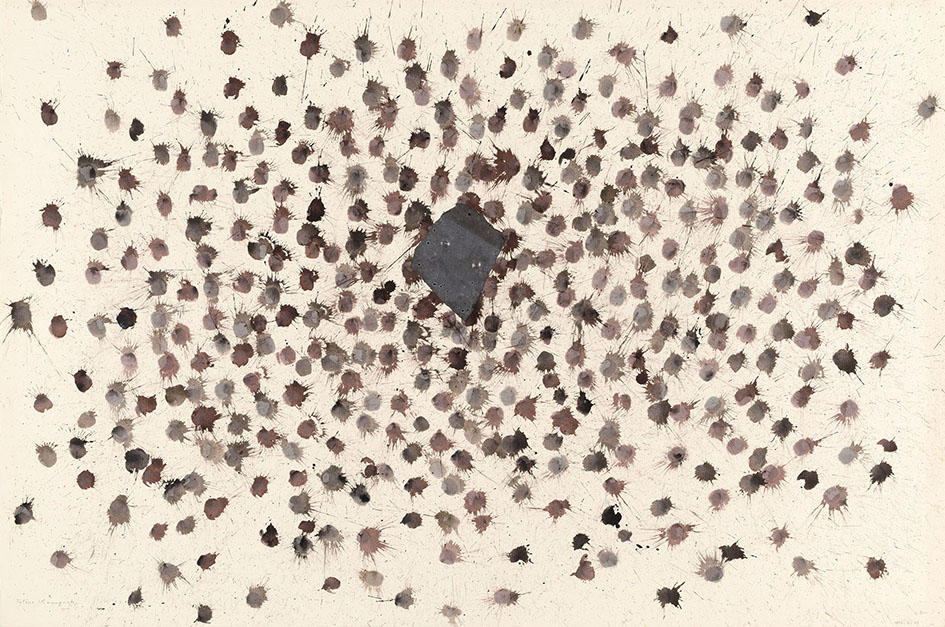

種子の周囲に / 紙にグワッシュ、鉛、種子(すいか) / 80 x 120.5 cm / 1990.6.29

では、隠蔽と開示は河口のなかで対等の位置を占めているのだろうか。そうではあるまい。デュシャン流のシニカルな隠蔽は、物質にさえ呼気や気配を感じるアジアの芸術家には似合わない。1976年からのあの一連の錆の作品がすでに告げていたように、また今回の〈種子の周囲に〉での畑打ちが暗示しているように、河口によって隠蔽されたものは、現われと蘇生の方向に向かって自律的にも他律的にも動き出さずにはいられないもののようである。河口の年季の入った隠蔽の手法は、そう簡単には無くならないだろうし、無くしては元も子もなかろう。けれども、そもそもこの作家が封印の対象として植物の種子を選んだこと自体、それがいつか発芽に向かって振動を始め、叫びを発するはずのものであることを、つまり、隠から顕への転換点を自分自身のうちに内蔵するものであることを、十二分に弁えていたからではないだろうか。

隠蔽から開示へ。この道を、近代は錬金術から実証科学へと進むことで踏み間違え、「見えないもの」への感性を失ってしまった。河口が隠蔽の作法を手放さなかったのは、そのような近代の一面性に承服できなかったからであろう。オブジェをつくりながら、彼は隠蔽という先科学(錬金術)の手法に自らを結びつけようとしたのにちがいない。同時に、彼の中の画家の本質は、先科学とも実証科学とも違う、芸術自体による開示(開示による神秘の顕現)に向けて振動を始めたらしい。〈種子の周囲に〉のドローイングを見て、人々はそう感じないだろうか。そこでは、種子を目覚めさせようとする畑打ち(時の目覚め)の仕草が、線や色彩によって空間の震えを可感化する造形固有の手段と一体化しているのである。

種子の周囲に / 紙に水彩、鉛、種子(すいか) / 120.5 x 80 cm / 1990.7.6

出典:河口龍夫「種子の周囲に」展カタログ

(写真:中川達彦/翻訳:前田礼、笹生メアリー/発行:ヒルサイド・ギャラリー/発行日:1994年3月8日)