展覧会Exhibition

浅見 貴子 - 彼方 / 此方

2017. 4. 7 (金) - 4. 30 (日)

| 日程 | 2017. 4. 7 (金) - 4. 30 (日) |

|---|---|

| 営業時間 | 11:00 - 19:00 (月休) |

| レセプション | 2017. 4. 7 (金) 18:00 - 20:00 |

近現代日本画の展開において水墨画の位置は相対的に小さくなり、「筆」の呪縛から解放されていった。水墨画の復権が唱えられるも、筆が持つ線の躍動は選択肢の一つとなり、「線の画家」と称賛されるような画家が登場する一方で、総体としては線の追求から離脱していったように見える。例えば、師の一人である加山又造は、筆線が生動感を与えていた北宋山水画に倣いつつ描いた屏風画「仿北宋水墨山水雪景」(多摩美術大学美術館)でも、エアブラシ、染色の際のマスキングの手法などを用いてそこに敢えて筆跡を残さず白骨化したようなフォルム自体を強調する手法を選択している。

水墨画の表現に可能性を感じ、和紙や墨といった素材の選択という時点まで立ち戻って追求を始めた浅見は、にじみ止めの礬砂引きで失敗したのを契機に、1998年以降、紙裏から描く手法によって、表層に浮かぶ筆触を画の裏に封印しながら、複雑でありながら明確な筆墨の重層を提示して、これまでにない新たな紙墨のテクスチュアを作り出していく。

浅見の作品に巡り合ったのは、2002年に岡山県立美術館で開催された「墨戯 魅惑の水墨画」展。ここでは牧谿・玉澗、雪村・永徳・若冲・応挙といった過去の巨匠らと彼女を含む現代作家の「合同展」であった。その中にあっても、彼女の作品はその独特な風合いを提示し得ていた。

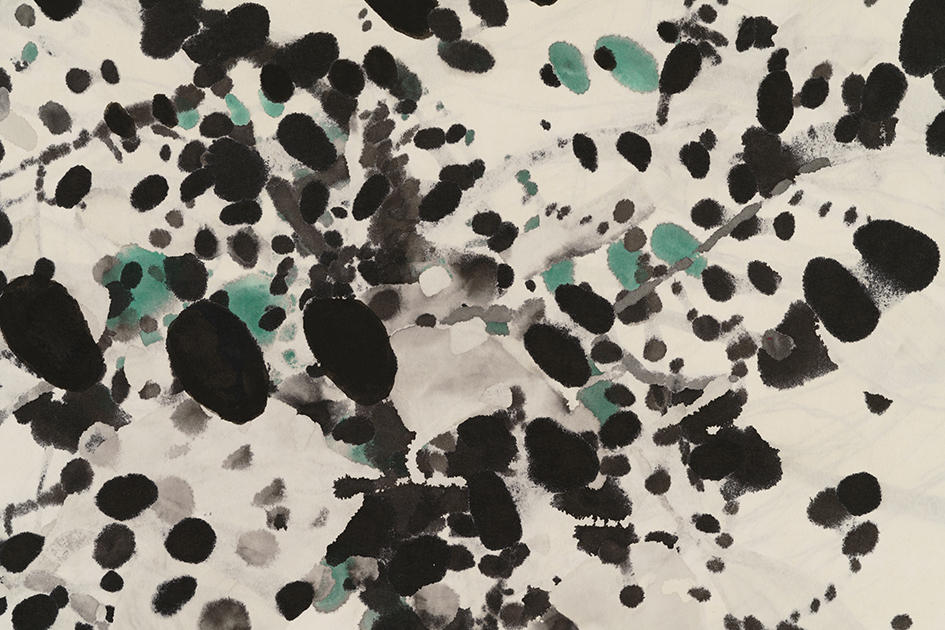

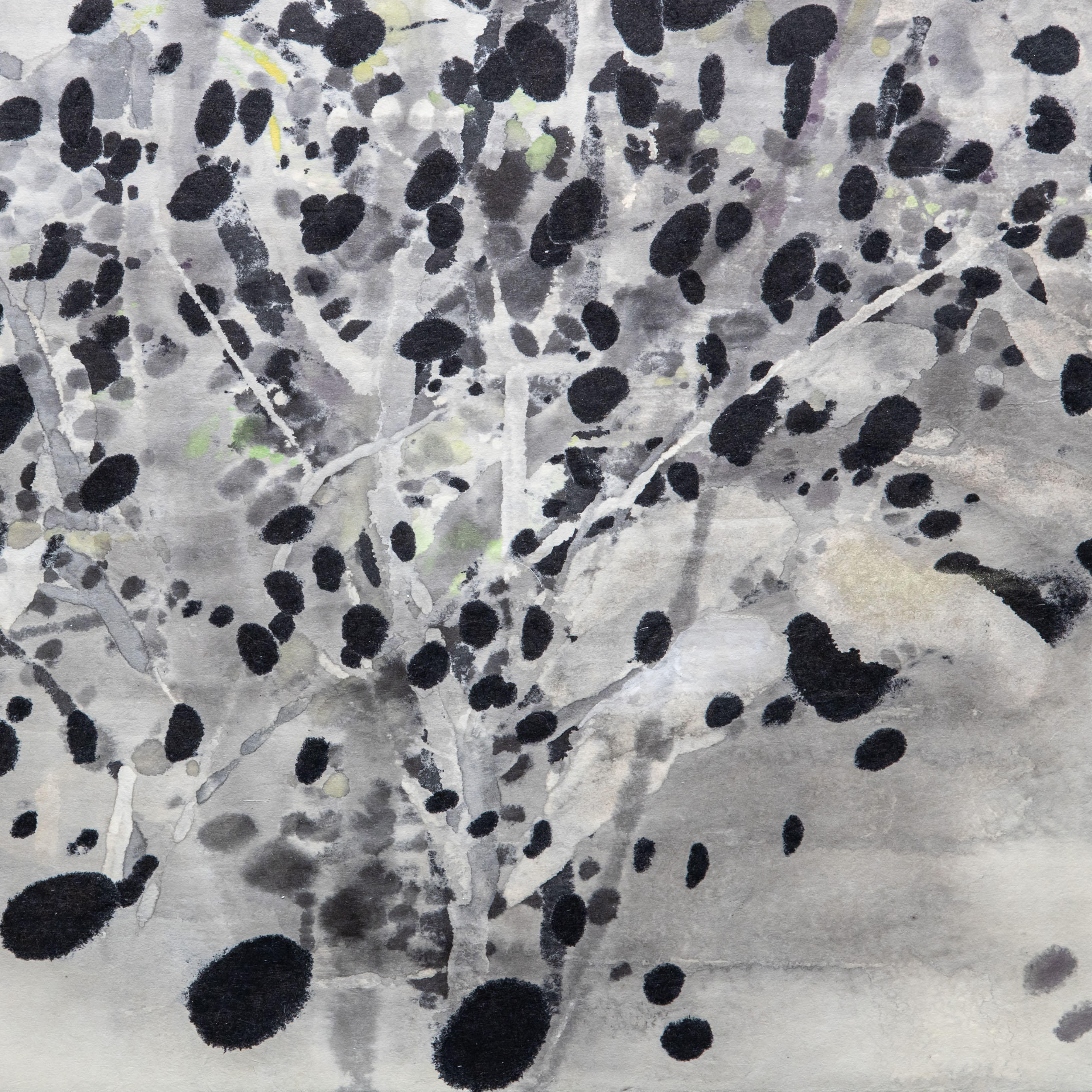

近作を見てみよう。雲肌(くもはだ)麻紙(厚手の手漉き和紙)の裏側から穿たれた楕円形の墨点は漆黒から灰色までの階調を持ち、濃淡、軽重、滲みの広がりなど実に様々な表情を見せる。時に重なり合い、時にリズムを刻み、時に蠢くようで、それらを長短の筆線が複数つないでいく。生動感を湛えた点と線が、一定の秩序をもって展開している。それもそのはずで、本人も述べているように、その秩序の源は自然、すなわち、秩父にある自宅の庭先の松や竹など樹木を対象とした幾度にも亘る写生であるからだ。具象が抽象へ変わる過程という点ではカンディンスキーやモンドリアンらのそれを想起することもできよう。近づけば、筆墨のマチエール、裏から滲み出た独特の美しさが看取され、遠のけば、点が葉、枝幹が線に相当して樹木らしき有機的な構造の姿、重なり合いが孕む奥行が感じられる。又、水墨画というジャンルで語られるが、実際には白(胡粉)を多用する他、時には金や銀といった光輝くもの、さらに青や緑、アクリル系のメディウムといった新素材を所々に加えている。色彩の混入は、モノクロームの濃淡が現実の色彩を還元したものであることを鑑賞者に自覚させ、木洩れ日に映じた眩い樹枝を視た際の逆光によるモノクロームの記憶、さらには筆墨の狭間から差す光の存在を感じさせる。

中国で生まれた水墨画はもともとモノクローム表現の追求であり、その主眼は光の表出、三次元のイリュ―ジョンの再現であった。ここでは制作者自身が、鑑賞者と作品との距離、鑑賞空間の在り方を意識する。主題とされる樹木は自然の表象であり、時間(季節)や奥行きを明示するアイテムであると同時に、伝統的には文人の自己表象の対象としても確立されてきた。光や大気の再現を追求した宋時代、それ以後、再現と表現の間で様々な実験が行われ、自己表象を筆の擦れや墨の滲みに託すような営為も現れてきた。モノの輪郭線を幾度も引き重ね、それ自体が生成する現場を表したようなものも登場した。又、物質的に新たな素材に挑戦したり、支持体などを加工することで滲みの速度を調節し、新たな筆墨効果をも獲得した。筆と墨は線と面(もしくは点)に置き換えることができるが、それらを分節化し、再構築することで新たな秩序を生み出してきたのである。

とすれば、彼女が樹木を主題として表現と再現の間で繰り返し追求した営為は、過去の巨匠たちが水墨画において直面したものと同調してくることがわかる。中国では水墨山水画が大きな展開を見せる五代の董源・巨然、宋時代の米芾・米友仁、元時代の高克恭・王冕といった江南の系譜、日本では中世の禅宗画のイメージから解放された近世、長谷川等伯・俵屋宗達、浦上玉堂といった個性が辿り着いた境地。但し、それは伝統的な「古に倣う」態度ではなく、今ここにある風景を見つめながら、彼らが直面したものを導き出し、それに対して、自分なりに答えを出そうと楽しみつつ苦しんでいるようである。

彼女が次にどこに向かうのか、彼女の新作にまた会えるのを心待ちにしている。

以下はギャラリーからのご案内になります。

浅見貴子は多摩美術大学で日本画を専攻し、埼玉県の秩父を拠点に活動しています。アトリエのある日本家屋は殖産興業の波にのって繊維業・織物業がこの地に栄えた時代を今に伝え、庭には松・梅・柿・山椒の木が形よく並んでいます。浅見は幼少の頃からよく見知っているこれらの木々を繰り返しデッサンし、紙の上にあるべき姿の構想を十分に練った上で、たっぷり墨をふくませた筆を転がすようにして空間をつくっていきます。黒点の連なりは葉叢をなし、枝と枝の間に存在する空気や光をはらみながら力強い樹木を生みだします。主に紙の裏から描いてその滲みの効果を表から確認する独特の手法によって、具象とも抽象ともいえる画面が立ち上がってくるのです。

生命力にあふれた自然の姿は、国内外に限らず多くのファンを集めてきました。2001年12月にはアメリカ同時多発テロの傷痕も生々しいニューヨークで個展を敢行し、東日本大震災はちょうど数日後のアートフロントギャラリーでの展覧会に向け新作を描いている時でした。停電し、交通網も遮断される中で逆に憑かれたように筆を動かしたといいます。日常生活が突如として奪われるような状況にあっても尚、浅見の作品はそこに厳然と存在して観る人を受け止めるだけの強さを持っているような気がします。2006年にはアートモスクワに参加、その後文化庁新進芸術家海外研究員としてNYのISCPでレジデンスを行い、ヴァーモントスタジオセンターでも研鑚を積むなど外界に目を開いた浅見は、そうした刺激をここ数年、制作活動の中で熟成してきました。最近では南仏やスペインの個人コレクションにも作品がはいり、浅見の特徴的な作風のイメージはネット上でも多く検索され様々な国を駆け巡っているといえます。

何が人々を惹きつけるのか。水墨画の伝統に根差した自然への親和性と、現代美術としての尖った表現がそれぞれの作品の中で均衡を保っていることが挙げられるのではないでしょうか。日本画の継承者であると同時に新たな地平の開拓者でもある浅見は、紙と墨、顔料への強いこだわりをもっています。墨の染み込む速度がそのまま作風を決定することもあって、例えば描かれたモチーフによっても白麻紙、雲肌麻紙、大濱紙などの種別を選びとり、蘇芳を描けば蘇芳からとった顔料を挿し色のように使っています。在る素材の性質を最大限引き出そうとする制作態度には多摩美時代に講義を受けたという李禹煥の影響などもあるのかもしれません。何を描くか、何でどう描くかは常に一枚の白い紙から始まる物語であり、生まれ育った家で制作を続ける作家の、地に足のついた展開が今回の展覧会で期待されます。ご高覧、ご取材のほどよろしくお願い申し上げます。

画像 1 : 精III 1998 墨、樹脂膠、雲肌麻紙、パネル 120 x 180cm

■過去作品紹介と作品の変遷について

アートフロントギャラリーでの浅見貴子展は今回で4回目を迎えます。今回の展覧会では新作とともに初期の作品を見せています。こちらの「精III」は1998年に描かれた作品で、全体が樹木のシルエットに見えなくもないですが、点の連続でを方向性やボリュームを出す試みであったそうです。

浅見:

「1998年に千葉市美術館で曽我蕭白展をみたあとに影響を受けて描いた作品です。蕭白の作品は墨の点々が多用してあり、2つか3つぐらいの点が連打してあって空気が振動しているようにみえたので、自分もこの点の連続が使えるんじゃないかと思って点が目立つようなストロークをつくりました。」

しかしこの作風はあまり長くは続きませんでした。自分の手の痕跡を消すような仕事をしていた作家が樹木を描き始めたのには理由がありました。

浅見:

「自分で何か描こうと思っても、自分から能動的に形や線を描くことができないでいました。そんな時に、梅のまっすぐな枝に目がとまり、枝を線にして梅の木をそのまま写しているという意識でその構造を使おうと思いました。樹木のかたちをそのまま描いているだけで、自分で形を決めているわけではない。以来そのスタンスが続いています。」

画像 2 松の木 11/17 203 x 265cm 墨、顔料、樹脂膠、雲肌麻紙、パネル 2017

2011年の展覧会は、東日本大震災の翌週に幕をあけるという過酷なスケジュールだったわけですが、その年に描いていた梅と松のうち、松がまだ仕上がっていなかったとのことです。今回、展覧会のために7年越しで松を仕上げるために写生を再開し、新たに枝や点を描き加えたそうです。時を経て、近年に掛けて培った新たな技法と当時の大きな点とストロークがあいまった複雑な構造になっています。

浅見:

「変わらないと思っていたモチーフ自体も変わっていたんですよ。私の描き方や視点が変わっていたのと同じで松の木自体も7年のときを経て変わっていた。このことが実際に描いてみてわかりました。」

画像 3 Gray net 170301 2017 墨、顔料、樹脂膠、麻紙、パネル

樹木のシリーズからさらなる発展形を作家は模索しています。

浅見:

「病院の待合室で座標軸について考え、方眼の格子を描いていたことがあります。以前から網戸の向こう側にみえる風景がきれいだと感じていたのですが、帰宅して改めて網戸を見て、格子だと思いました。実際網戸を描いてみると、そのあとに描いた白や緑のところどころ、墨が強く出たりという不均一な状態が生まれて面白いと思いました。格子の中に墨がにじんでいたり曖昧な状態が水性で描いたようにみえるのでないか。 ギャラリースタッフの反応がうすいのですが(笑)私としては格子があることで向こう側の風景が気楽に描ける。違う展開できるのではないかとワクワクし、このシリーズだけで個展をしたいぐらいです。」

この網戸の格子はよく見ると一個一個ゆがんでいるのですが、ともすると円のように見えてきます。

実は、この格子も縦横で線を描いているのではなく一個一個のグリッドを丁寧に一つ一つ書いているそうです。

この有機的な線は網戸を見る角度により時折、目の錯覚でゆがんで見えるという体験を基にしており、あちらとこちらの世界を分けるあいまいな空間を描いているのかもしれません。

今回の展覧会タイトルにもなっている「彼方」と「此方」。向こう側とこちら側が織り成す空間のひだを、ぜひ実際の作品の中で発見していただければと思います。

皆さまのご来場をお待ちしています!

アーティスト

関連ニュース

![[インタビュー] 浅見貴子:未然の決断~モチーフはきっかけに過ぎない](https://artfrontgallery.com/whatsnew/d57fa48196dbee1e4635dffe8b676b363afdd139.jpg)

![[再び!] 浅見貴子 @ 中村屋サロン美術館、新宿](https://artfrontgallery.com/whatsnew/0d160b711fab648252221352ebea1a7a34a5a448-thumb-5096x3904-7333.jpg)