プロジェクトProject

アデル・アブデスメッド「Play it Again」vol.3:アデルとユーモア

ギャラリー

前回・前々回にご紹介したようにアデル・アブデスメッドの作品は様々な切口で解釈の可能性を秘めています。今回は、暴力や悲惨さとは一見対極にあるような「ユーモア」について、アデルの作品に流れる一脈として考えてみたいと思います。

歴史を垣間見れば、窮地に立たされたときに何が生きる希望を与えてくれるのか、何を以って自らが人間であり続けるよすがとするのかという問いに対し、ユーモアの果たす役割が意外に大きいことが知られてきました。かつてアウシュビッツの収容所に送られ、自らもユダヤ人としてナチスの迫害を経験した医師、ヴィクトール・フランクルは《夜と霧》の中で、「ユーモアは生き延びる見込みなど皆無のときにわたしたちを絶望から踏みとどまらせる、唯一の考えだった」と述べています。

“Chrysalide, ça tient à trois fils”,1999, video

アデルの作品において、明らかにユーモアの感じられる作品を挙げた後に、見えない形でのユーモア、言い換えれば社会的困難を表現しているかのようにみえる作品の奥底に隠されているユーモアについて見ていきたいと思います。

初期のビデオ作品《繭、それは3本の糸で出来ている》では黒い布で眼以外の全身を覆われた女性の服が黒い糸をほどく行為により裸になっていく様子を見せています。モロッコの女性は全身を隠すべきという厳格な宗教的文化的なタブーを破り、次第に露わになる身体を軽やかな視覚的プロセスを巧みに使って表現しています。

“Happiness in Mitte” 2003 7 videos on 7 monitors

2003年の”Happiness in Mitte” は森美術館の開館展で初めて公開された作品ですが、ベルリンの郊外にあるミッテという街のノラ猫7匹に焦点をあてた作品です。屋外プールの底でそれぞれに与えられたお皿から一心不乱にミルクを飲む猫たち。本能の凄まじさが伝わってくると共に「ハピネスって何?猫たちがその質問に答えているじゃない?」と問いかけるアーティストの姿勢が、いわゆる大文字で始まるArt とは別種のユーモラスな形で表現されました。

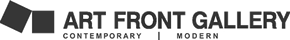

今回、アートフロントギャラリーでも猫を映したビデオ作品が展示されましたがこちらはアトリエに闖入してきた黒猫のミステリアスな姿を、まさにそれだけで作品化したものです。文化的背景を否定し、猫の存在そのものを見せていますが、それもユーモアの一片なのかもしれません。

“Un chat noir qui passe entre nous” 2018, video (4 sec)

展示風景“アデル・アブデスメッド: Play it Again” 2020、アートフロントギャラリー

ビデオだけでなく、動物を扱った写真シリーズでは思いがけない出会いが生まれています。

“Zéro tolérance” 2006, C-print

パリの街中に突如現れたライオンやイノシシ、アーティストが素足で踏みつけている蛇など・・・。邪悪で狡猾な生き物の象徴のように言われることもある蛇を踏みつけ、蛇を首に巻いているようすは思わず笑いを誘います。そうかと思えば道の真ん中で母の腕に抱かれているアーティストの写真作品もあります。キリストの遺体を抱いて悲嘆にくれる聖母マリアと同じポーズでも、息子のもくろみを面白がっている母の自然な表情は明るいものとして映し出されています。

“My Mother, Nafissa” 2006, C-Print, 74 x 100cm

“Telle Mère, tel fils”, 2008, Airplanes, felt and aluminum, 400 x 2700 x 500cm

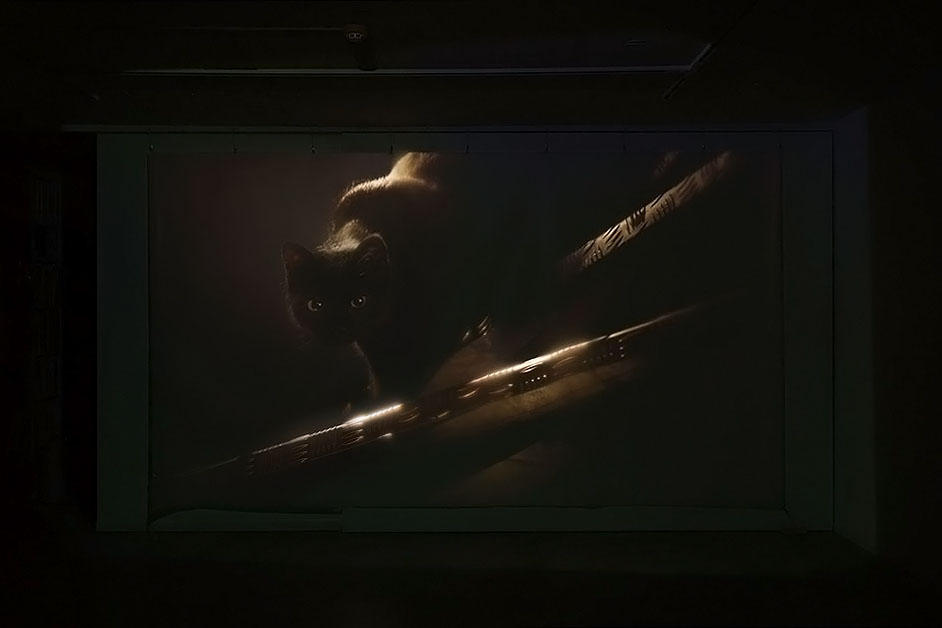

空間作品では、”Telle Mère, tel fils” (この母にしてこの息子あり)と題された大規模なインスタレーションがあり、蛇のように飛行機が身をくねらせながら絡み合っています。クールベの《眠り》にも似た構図で、擬人化された飛行機3機はまさにスケールを自在に操作するアーティストの自由な発想によるものです。アデルによれば、「お母さんがパイシートをねじってつくったお菓子みたいなもの」と、まるで飛行機の重量感など全く感じさせずに、飛行機が自由に羽ばたく姿を連想させます。

Gustave Courbet “Sleepers”, 1866, oil on canvas, 135 x 200cm, collection of Petit Palais, Paris

これらの「見えるユーモア」だけでなく、アデルは「見えないユーモア」にも言及しているように思われます。アデルは一般的には人間の根源的な苦しみや哀しみを現代的な素材を使って表現する作家として受け取られており、特に宗教的、性的、政治的なタブーを打ち破り社会問題や困難な状況に立ち向かう姿勢を見せると評されます。

言い換えればこの作家および作品をユーモアという視点で見ようとしたとき一見すると真反対に位置しているように感じます。しかし、ユーモアをその根源となる要素やユーモアを生み出す手法の在り方の様に分解してみていくと意外なつながりを見ることができます。

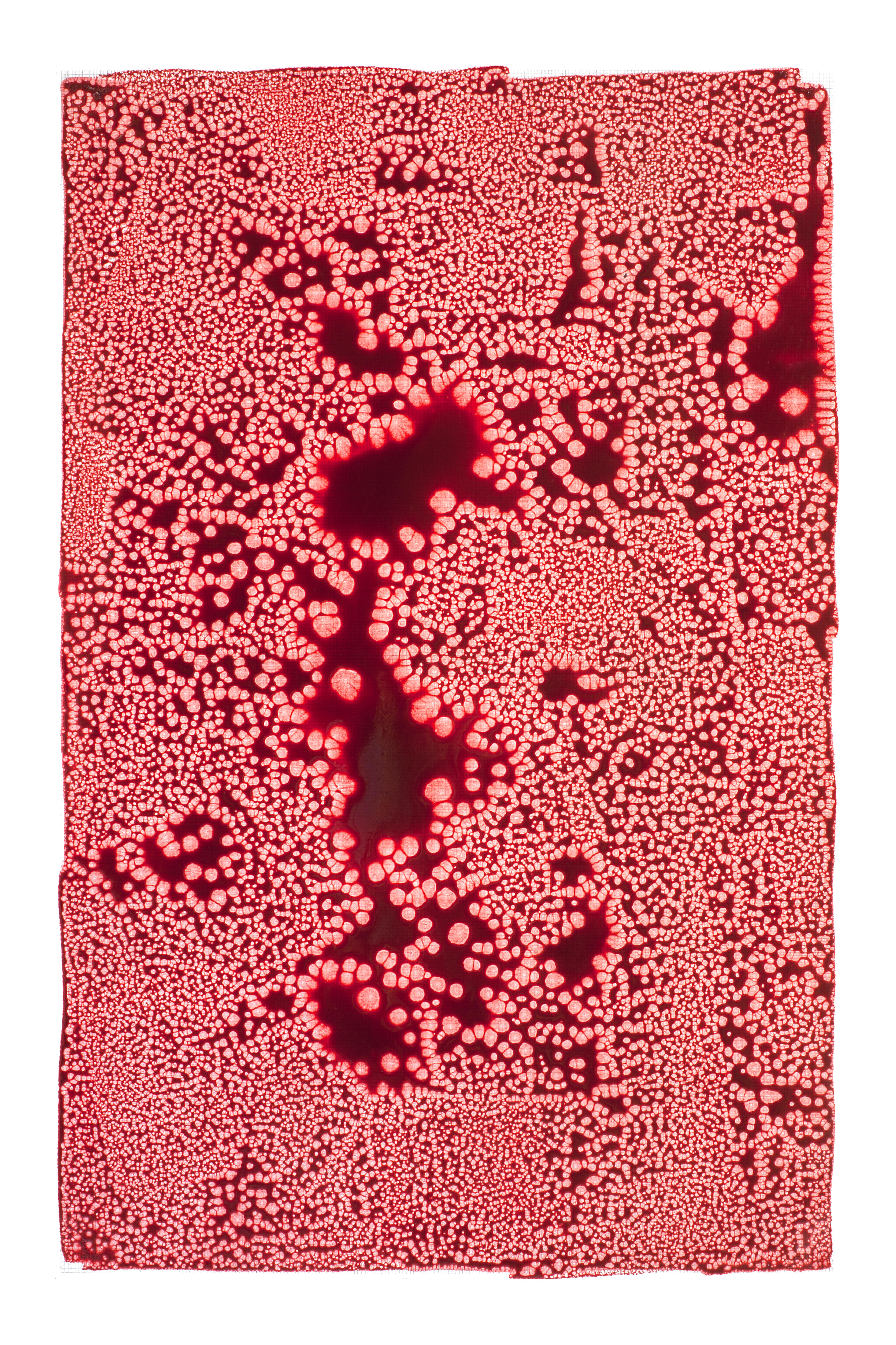

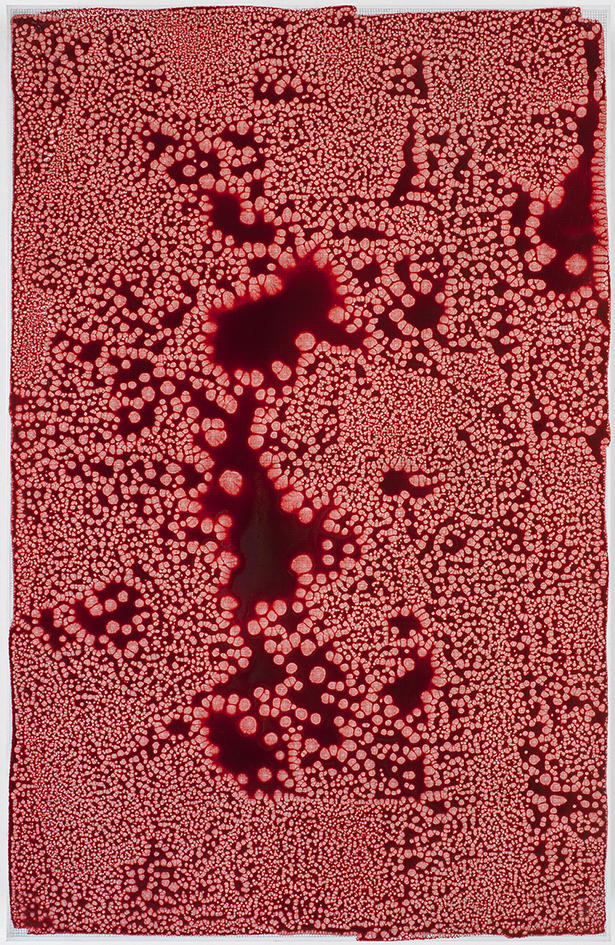

“Forbidden Colours”, 2018, mixed media on canvas, 175 x 115 x 3.5cm

アデルの作品の一つ、Forbidden Coloursを例にとってみます。この作品は、キャンバスの上に映画で使う血液の模倣である血糊を塗り付けたものですが、この作品を見るものは一様に、この物質が虚構であり現実の模倣であるにもかかわらず、その背景に実在しない悲劇や暴力というメタファーを感じざるを得ないところがあります。

一方それら、心象的な感覚を抜きに色や質感といった要素のみを追いかけるとき、そこにはある種の美しさを見出すことができます。特に、この作品が1点だけでなく複数で構成されるとき、その反復と増殖はこの作品および素材の持つ特徴を誇張します。

展示風景“アデル・アブデスメッド: Play it Again” 2020、アートフロントギャラリー

また、アデルは彼の作品において少なからずこれを意図して行ったのではと思えるものがあります。かの有名な、ジダンの頭突きの彫刻がまさにこれにあたると人々はおもうかもしれません。

“Coup de tête”, 2012, bronze, 540 x 348 x 218cm

この作品は、ロダンやブルーデルのような力強い人体の彫刻作品の様に見えて実際には、フランスサッカー界のレジェンドであるジダンが、2006年W杯にて起こした事件を作品化したものです。

時間と場所をずらして表現されたこの銅像は、上にあげたユーモアのルーツになる要素のほぼすべてを持ち、ユーモアを生み出すほぼすべての手法をもって表現されたように見えます。しかし、これはアデルの巧妙な罠であると考えられます。なぜなら、これは誰もがそう思い込める要素を持っている一方、ユーモアとして理解できない側の人間もあることが容易に想像できるからです。ある人々は、これをブラックジョークと取る一方、ジダンを崇拝する人々はこれをユーモアとは認めないでしょう。

アデルはこの作品を作るときに、実は特に意味を込めずに作っていると思われます。現実に起こった出来事をただそのまま起こった事実として形に留めただけであり、これを読み込もうとし、そのことを非難しようとする人々の邪推を裏切っています。アデルは、このような、滑稽な騒ぎをわざとおこし、その様子を茶番とし、人々に認識させるという非常に高いユーモアのセンスを備えているのかもしれません。つまり高度な知的情報をもとに作品を分析するとき、ユーモアと対極の位置にあるように見えた作品は高いユーモアのセンスをはらんでいたと読み替えることが可能かもしれません。

同じ作品でも違った角度から見ることのできる可能性、アデルの作品はまさに「解釈は無限にある」ことを示しているといえるでしょう。

アーティスト

関連ニュース

![[企画発表] 房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020+](https://artfrontgallery.com/whatsnew/444530420950a4eba77016b6ffe4d77c02e15d88.jpg)