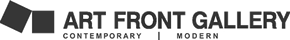

河口龍夫 作品紹介01 : 「大地と水と植物」展 @ヒルサイドフォーラム、2003

2003年3月5日 – 3月23日 (終了)

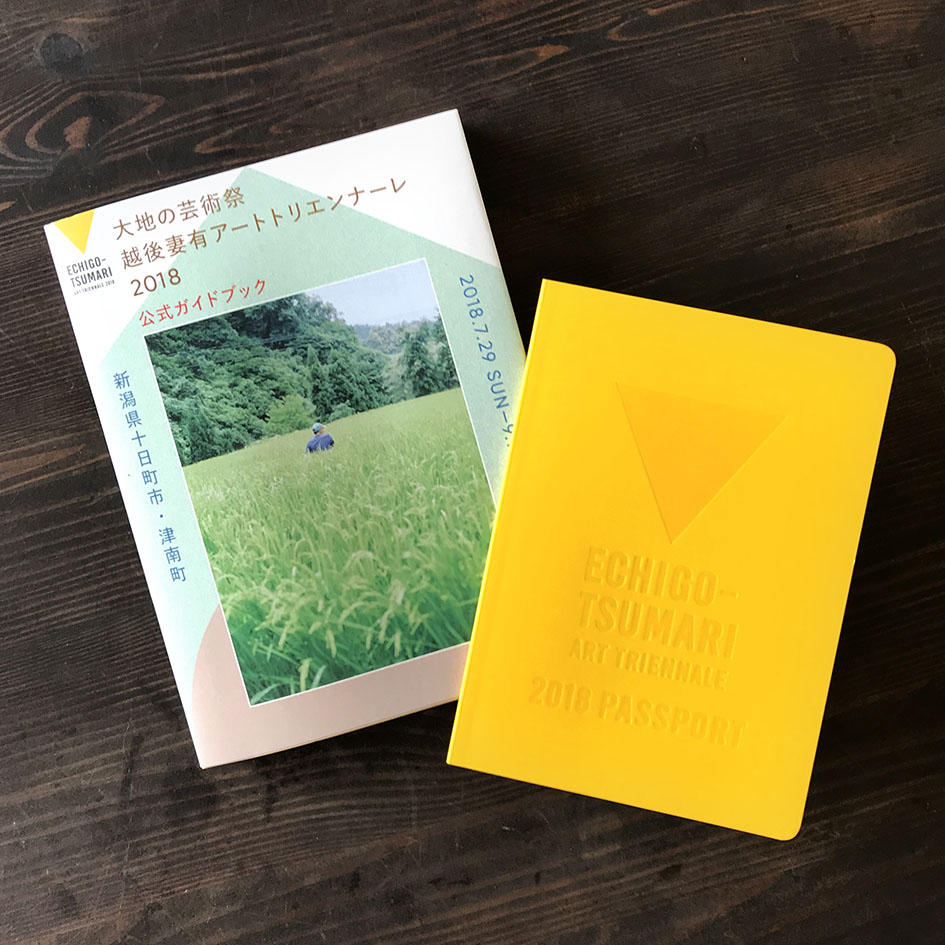

現在、個展「関係―中原佑介、あるいは創造としての批評」を開催中の河口龍夫ですが、アートフロントギャラリーとの協働は、80年代に遡ります。以来現在に至るまで、ファーレ立川パブリックアート、越後妻有アートトリエンナーレ、奥能登国際芸術祭等、地域にも遠くからの来場者にも記憶に残る印象的な作品を手がけてきました。ここでは、作品紹介と称して、過去の展覧会をご紹介いたします。

| 日程 | 2003年3月5日 – 3月23日 (終了) |

|---|---|

| 会場: | ヒルサイドフォーラム(代官山、東京) |

「河口龍夫覚書」

北川フラム (2003年3月)

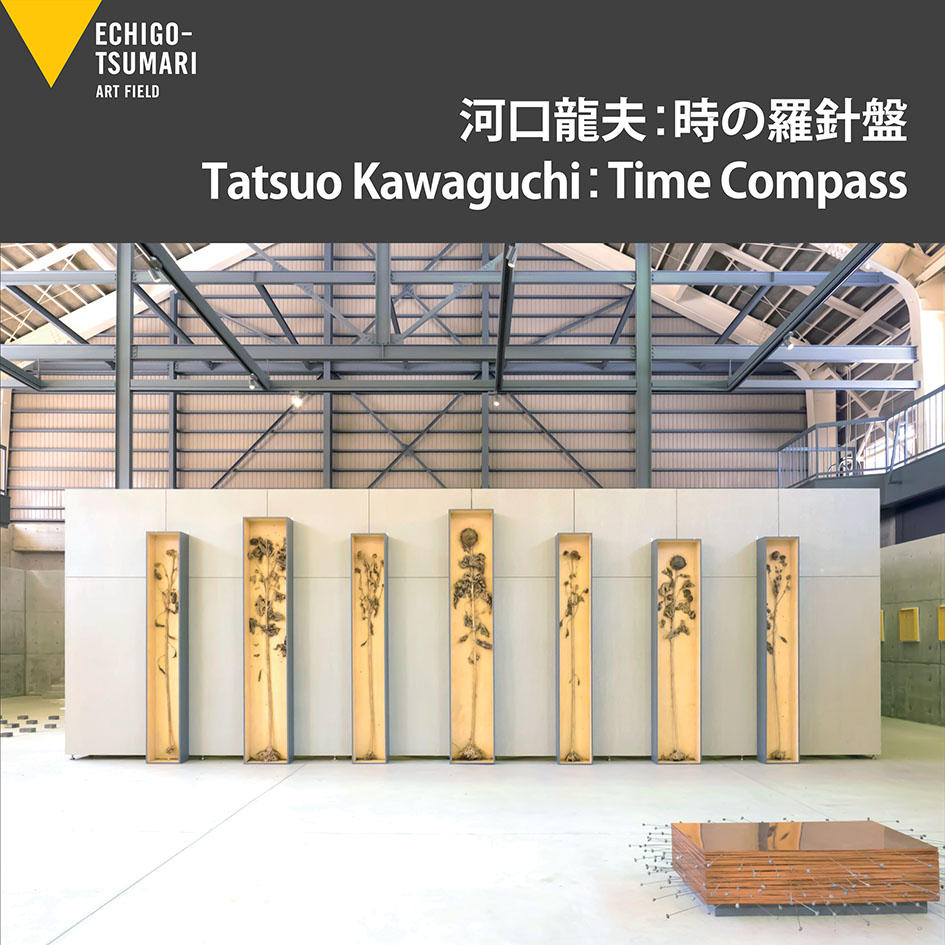

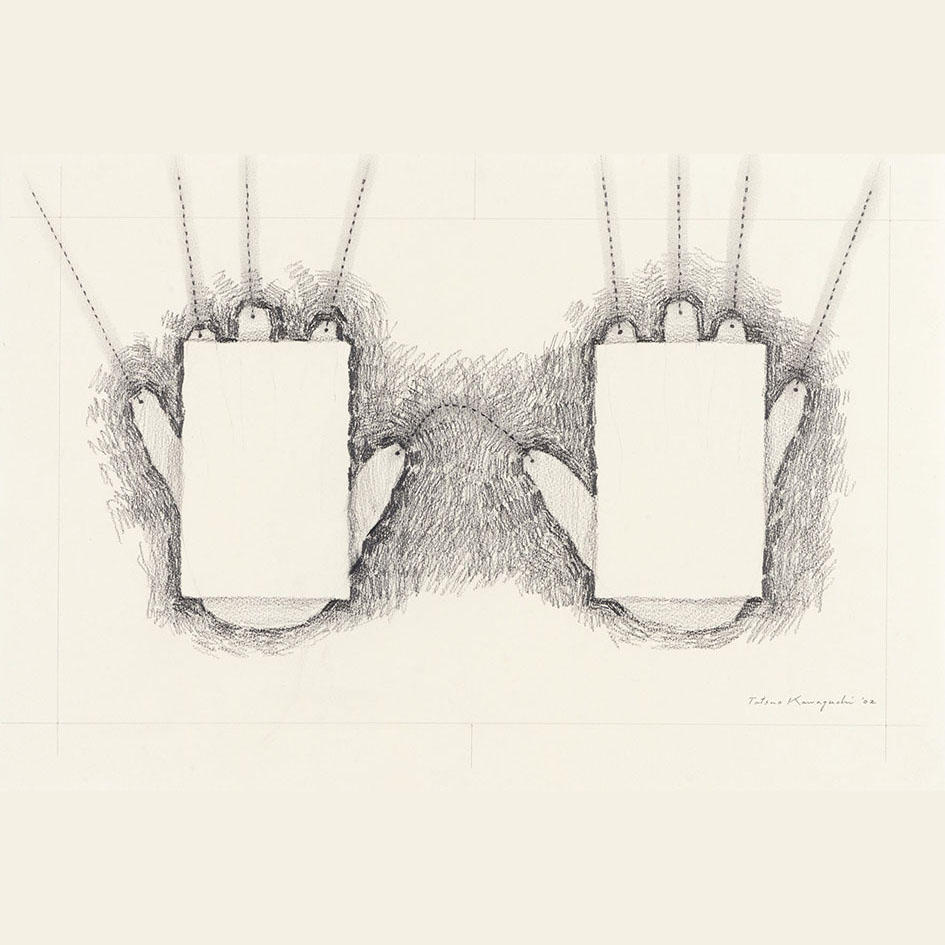

河口さんの仕事を拝見してきて思うことは「生理の封印」ということだ。作品の几帳面なまでの美しさが、かえって氏の生理の強さ、思いの深さ、感情の激発を示しているのではないか。

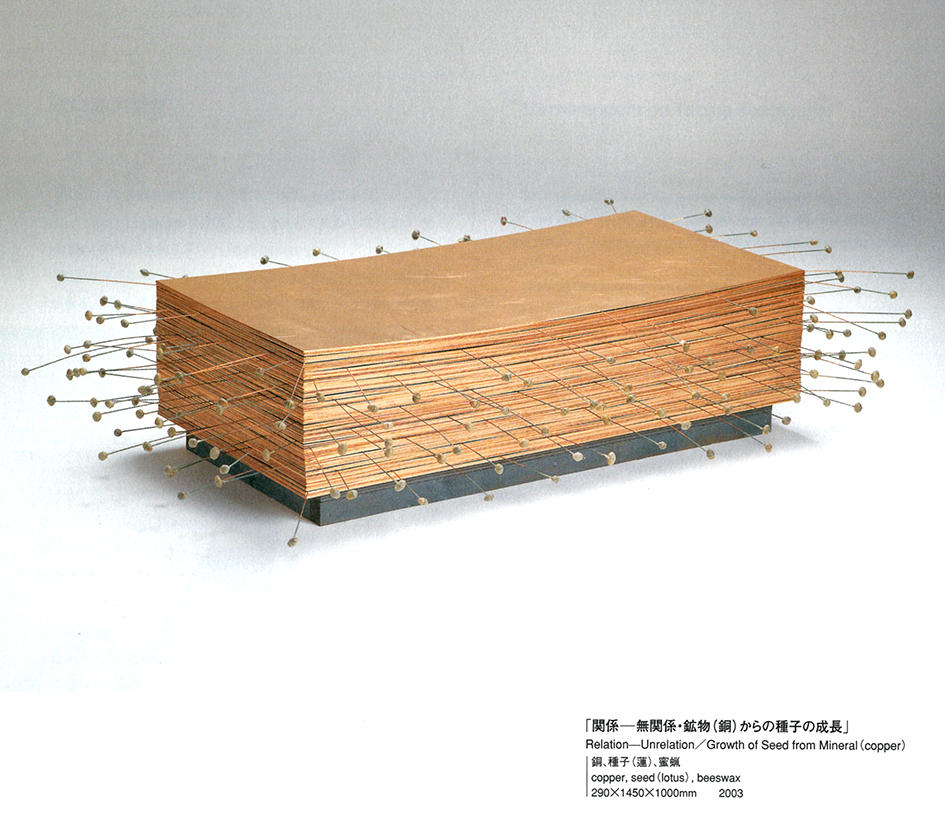

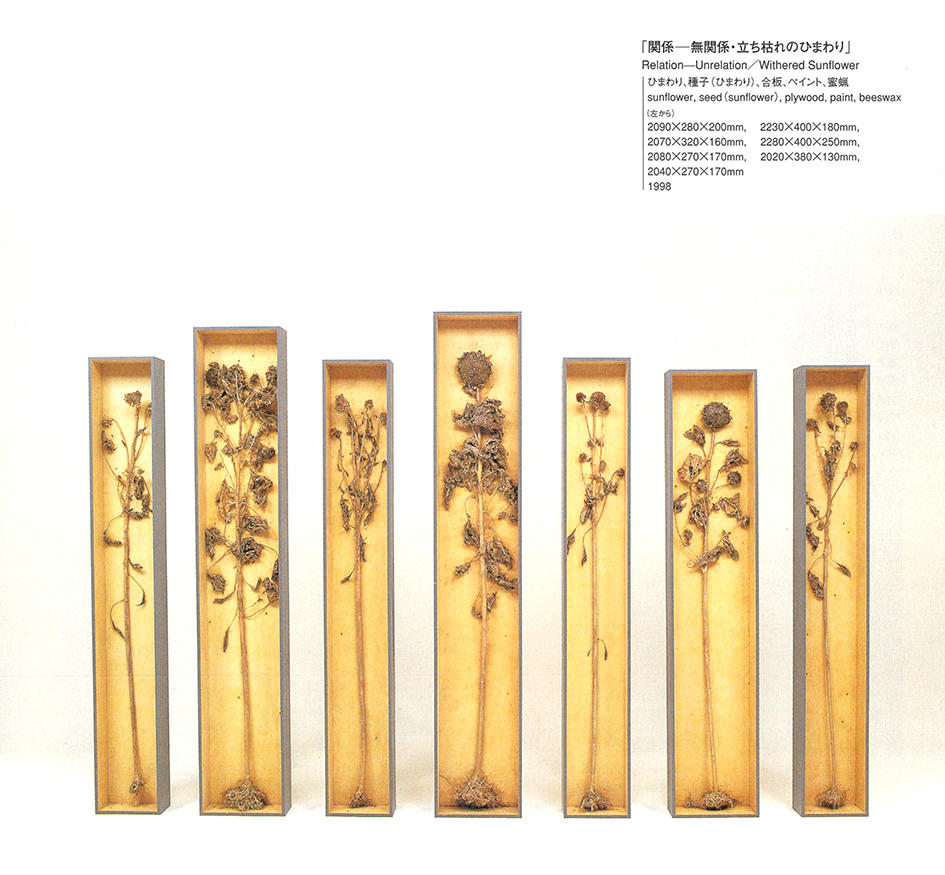

初期の作品以来、一貫して氏の作品には配列に対する生真面目さがある。これも生の一回性に対する思いの強さが、放恣に動く線への自戒となっていると思えるのだ。電気や宇宙や種子、新聞についてもこれら対象が許す解釈の無限の膨張を、この時空間に定着しようとしているようだ。それも「生理の封印」と無縁ではない。

僕は画廊の人間だから、ひとり言を書いてもよいだろう。先ほど配列と書いたが、これは宇宙、社会の秩序と言ってもよい。この秩序と適わないと自覚した人間が、この時、自らの生理に拠って身体を使ってその社会不適合的生を埋めようとするのがアーティストだと、私は最近思うようになってきた。その生理の強さが作家でありつづけるための担保だと思う。

しかし同時に作家はたった一回の生を宇宙、社会と親和させたいとも思う、やさしい、哀しい人間たちでもあって、自らが異種だと感じたこの世界の関係性の再構築に向かい始める。

河口さんの作品を私はそんな考えの中で拝見してきた。「生理の封印」は強い作品を生み、調和への志向は、見えない物質から生命の種一般へ向かっていったようにも思える。

今から23年前、私は河口さんの坂の途中にある神戸のお宅に伺った。画廊初めてのインスタレーション展のお願いだった。23年というあいだにはさまざまなことがあったはずだが、その間、私のほうは(かってに)厭なことは一度も感じたことはない。「生理の封印」は氏の生き方の喩えでもあって、それは藤沢周平の描く海坂藩のやさしい武士(実は凄い剣士)を思わせてくれるのだが、その武士も藩の指南を降りる齢になられたかという思いがある(だがその武士は実はますます強くなっているのだ)。

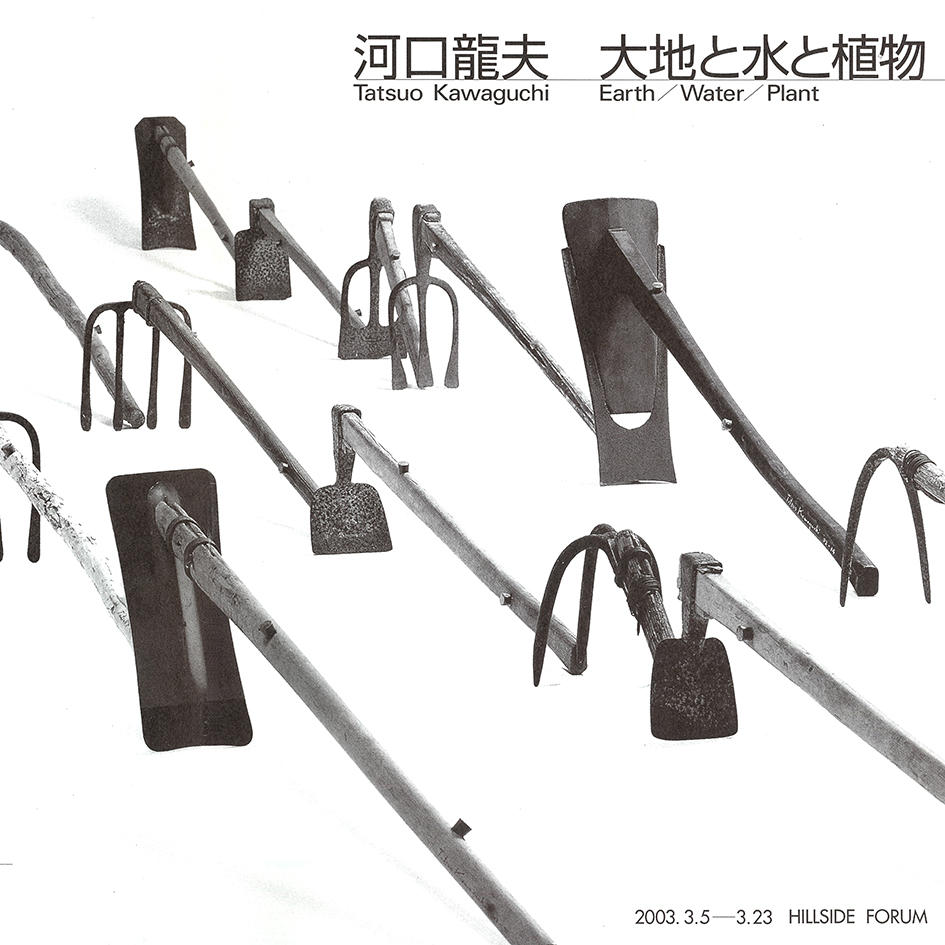

今回の記念展でのかなりの部分は、この夏、越後妻有は松代にできる雪国農耕文化センターの二つの空間を構成するものだ。この施設は農業を通して自然にかかわってきた里山が、この非人間的な国と社会の中でいかに再生するかという拠点としてつくられるのだが、その仕掛けが実にユニークで、これは足を運んでいただくしかないのだが、河口さんはその中心部分を担っておられる。つまり、剣豪が野の師父のたたずまいになるわけだ。

生理は巨大な願望と一個の人間の身体のおりあいの中で満ち干する。それがどのような関係性の再構築を普遍として呈示するか、あるいは絶対のアナーキーへと向かうか興味深い。

出典:河口龍夫「大地と水と植物」展カタログ

(写真:橋本典久、翻訳:前田礼、発行:アートフロントギャラリー、発行:2003年3月5日)

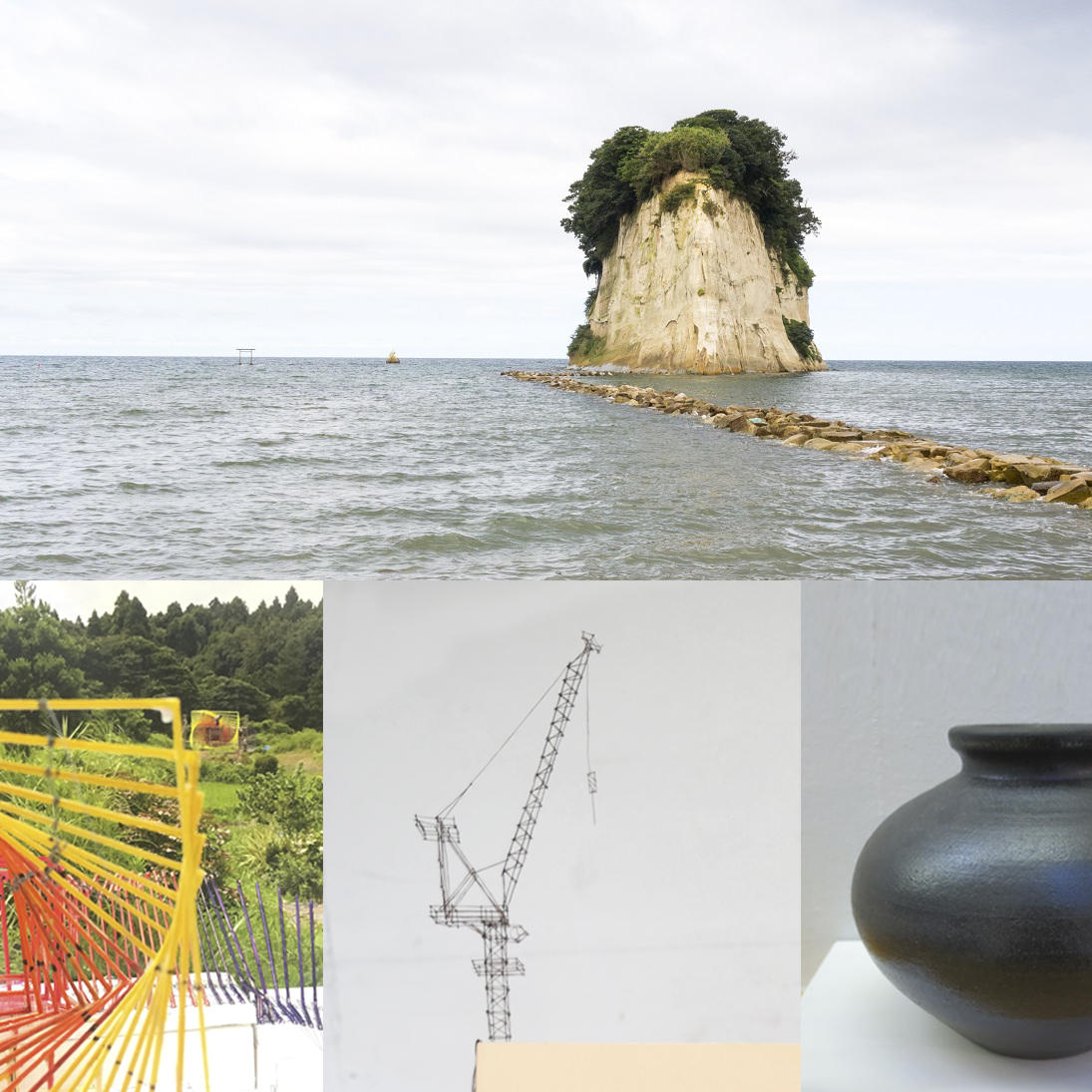

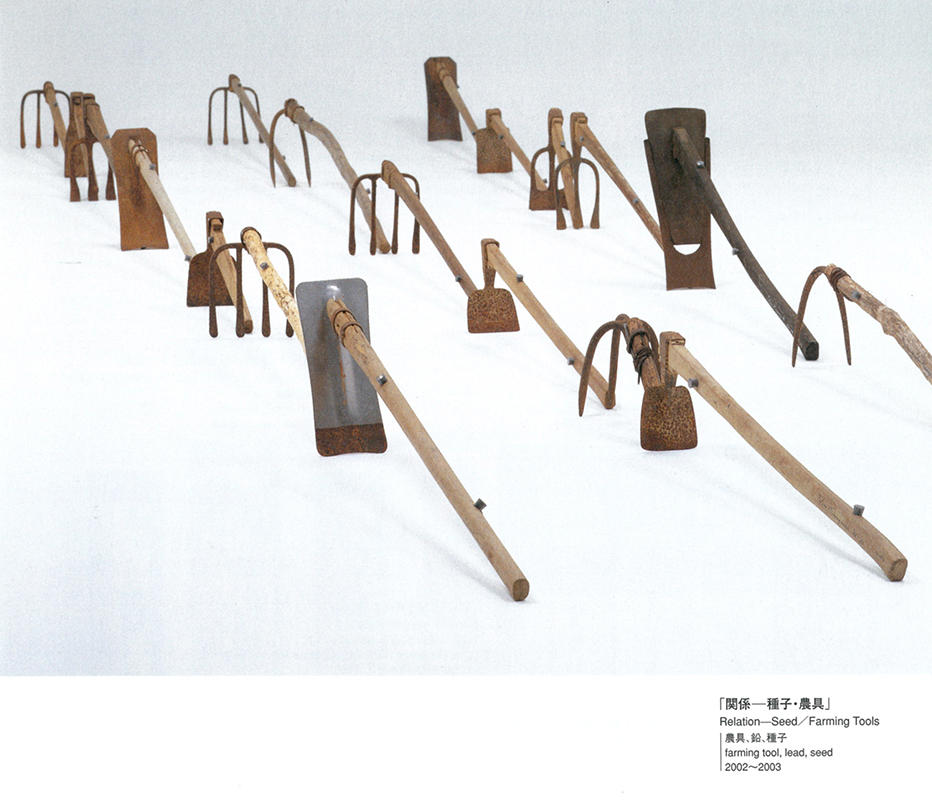

「関係 - 農夫の仕事(農耕空間)」、まつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」展示風景、2003、photo by ANZA ï

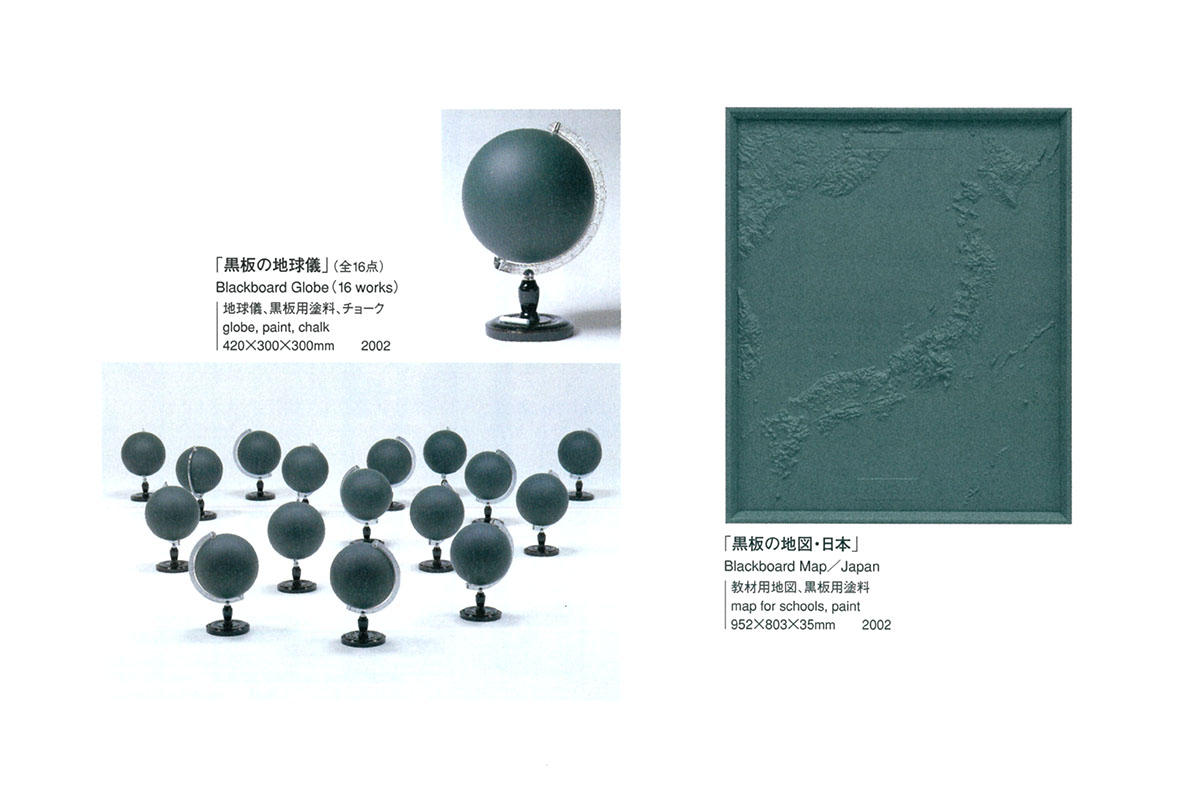

「関係 - 黒板の教室(教育空間)」、まつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」展示風景、photo by ANZA ï

まつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」 についてはこちら