川俣正の新作完成(奈良)

2016.9.3(土) - 10.23(日)

今年4月、奈良の東大寺にて蔡國強の新プロジェクト「船をつくる」で完成した古代の木造船が鏡池に進水して始まった「東アジア文化都市2016奈良市」。そのコア期間として9月3日より「古都祝奈良(ことほぐなら)-時空を超えたアートの祭典」が開催されます。

この期間、奈良市内の8つの寺院、平城京跡、ならまちを中心にアジアを代表する現代アート作家、舞台、演劇関係者が集いさまざまなプログラムを展開します。その会場のひとつである大安寺では、世界で活躍する日本人現代アーティストのひとり川俣正が巨大な構築物を建造しました。開幕直前の現場より、その様子をお伝えします。

| 日程 | 2016.9.3(土) - 10.23(日) |

|---|---|

| イベント公式サイト | http://culturecity-nara.com/kotohogunara/index.html |

大安寺は聖徳太子によって創設された学びの道場「熊凝精舎」がもととなった寺です。飛鳥より遷都の際に移設され、大安寺とその名称を改めました。奈良時代から平安時代初期までは著名な僧が在籍し歴史的にも重要な役割を果たしていました。その伽藍は東大寺、興福寺に匹敵する壮大さで、南都七大寺のなかでも東西に2基の七重塔を配したのは東大寺とここだけだったといいます。平安後期に本堂および二つの塔を焼失後はその勢力を失い、現在の塔跡は原っぱのなかにひっそりと石碑を残すばかりとなりました。

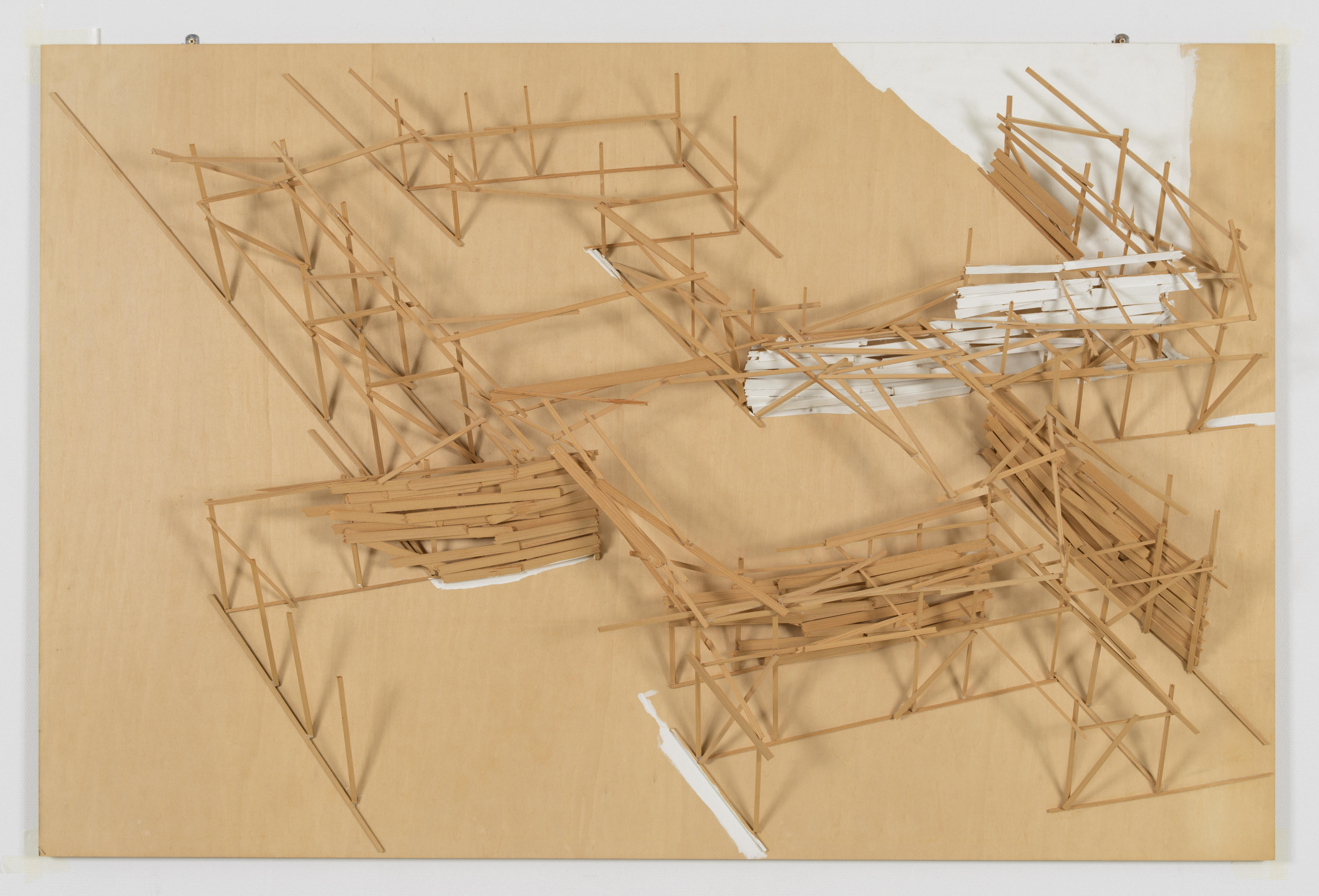

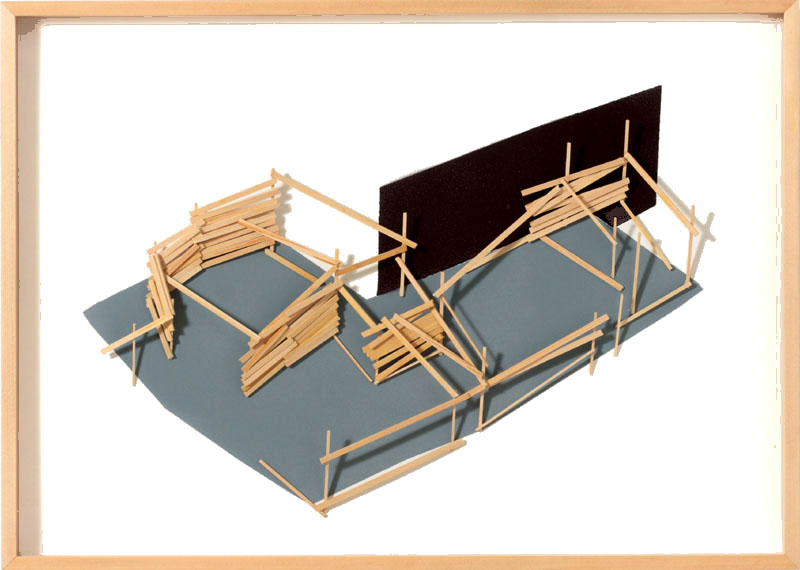

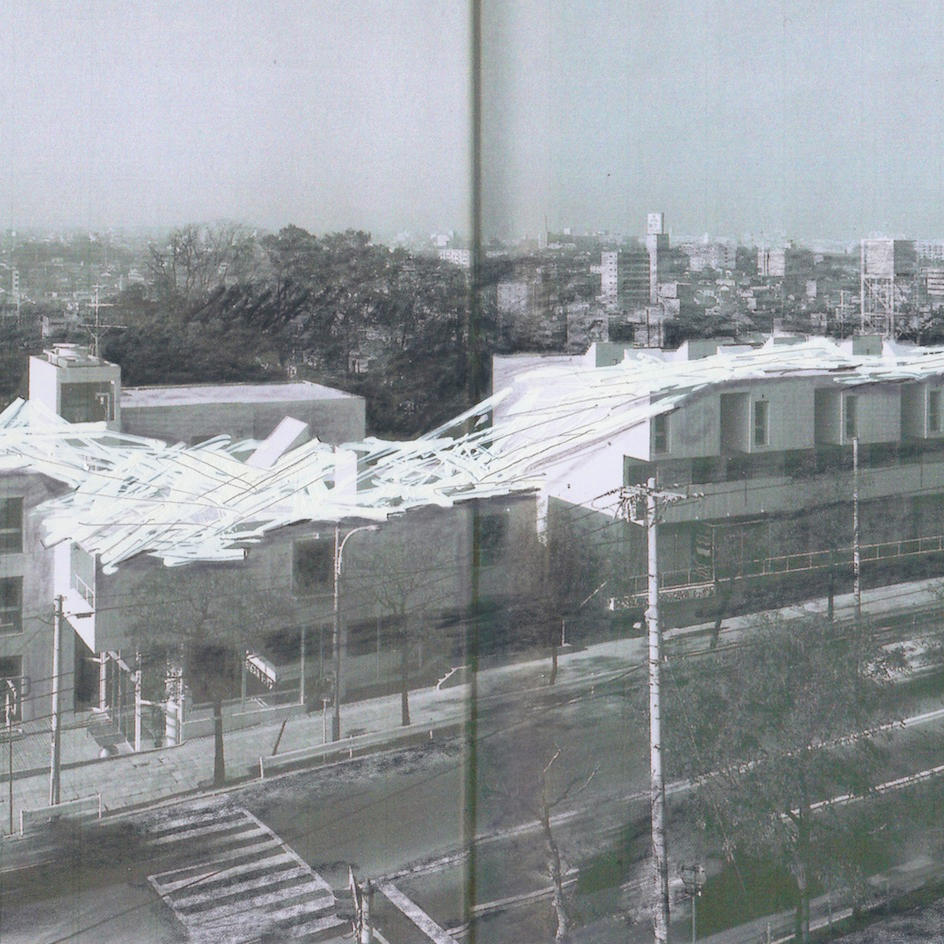

川俣はこの寺の歴史的背景に着目し、かつて日本の仏教史上重要な位置を占めたこの寺のシンボルであった塔を足場丸太で再現しています。仏教文化圏では塔は聖なる遺物や経典を納める聖なる器であり安置所を意味し、モニュメントを意味します。川俣は文化財の修復等で受け継がれてきた技術を使って、塔のあったとされる場所に七重の塔と同じ21mの高さを誇る現代の塔を出現させました。

川俣は80年代にいち早くインスタレーションという手法を持ち込み、公共空間に材木を張り巡らせることで空間を捉えなおし、その制作プロセスそのものが作品であることを示しました。「ワーク・イン・プログレス」というスタイルは決定的に物としてのアートから私たちの注意を引き離し、アートを軸として生まれうるさまざまな新しい関係性の可能性を示唆することになりました。川俣は奈良におけるプロジェクトとして「塔」の再現を行うことで時空を超えて古代の人たちの思いと知恵に触れる機会を生み出したのかもしれません。

9月3日オープンの「古都祝奈良」展にてその姿を是非拝観し、今は失われたかつての栄華を想像してみてはいかがでしょうか。

アーティスト

関連ニュース

![[磯辺行久] 清津倉庫美術館がリニューアルオープン!!](http://artfrontgallery.com/whatsnew/d3d2be13ae19d453d0a208f246021866d5ba3f60.jpg)