展覧会Exhibition

元田久治 - Towers

2017年7月14日(金) - 8月13日(日)

※同作家の取り扱い作品、略歴、過去のイベント等は下部のサムネイルよりより詳しくご覧いただけます。

| 日程 | 2017年7月14日(金) - 8月13日(日) |

|---|---|

| 営業時間 | 11:00 - 19:00 (月曜休廊) |

| レセプション | 2017年 7月14日(金) 18:00 - 20:00 |

しかし、2000年代以降に立て続けて起こった社会での壮絶な事件や事故、災害はこれまでフィクションとしてしか捉えられなかったものを観賞者は現実の世界とつなぎ合わせてしまい、アートとしてフィクションを描いていた元田の表現にこれらの事態が非常に近似していたためこれを見るものの意識をこれまでとはまったく違うものに変えてしまった。元田はこのような社会の変容の中に生きる現代の作家としてその状況と戦いながらその制作を続けている。

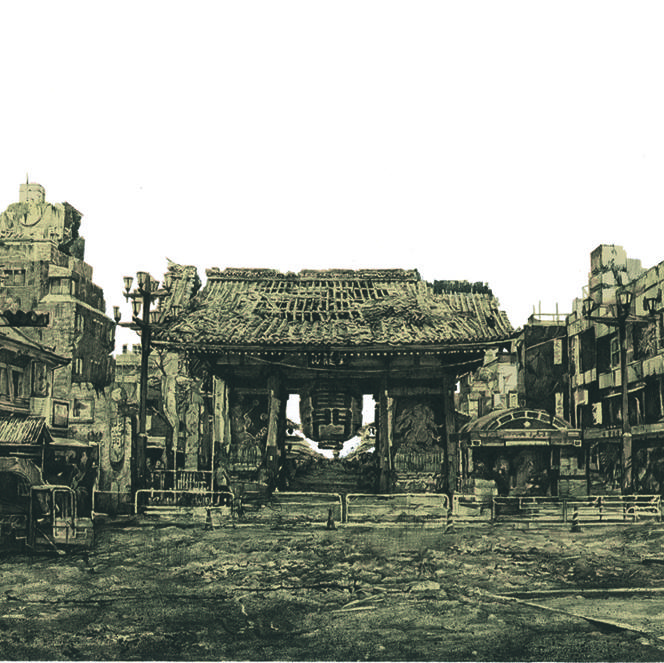

この度元田は「Tower」という特定モチーフを用いて現実ではないが我々が想像しえる世界を描いている。塔の起源はその地域により様々であるが、概ね2つの文化圏で異なった用途を持っている。仏教圏において塔の起源は仏の墓を示すが、それ以外の文化圏では主に軍事的役割をもつ構造物または宗教的権威を示す地上と天上を結ぶ象徴としてのモニュメントの側面を持つものであった。現在世界中に立つ建築物には、ほかに比べて取り立てて背の高い建物が存在しTower と呼ばれている。そしてそれは、かつてのような軍事的役割や宗教的観点とは違ったあり方で国や地域を越えておのおのがその高さにおいて競い合い天へ向かって伸びている。元田はこの展覧会にむけてこれらの現代的な建造物をモチーフとしその背景を変化させることでその存在を生活からつき離された印象的なものとしている。これらの作品を通して立ちあがってくるTowerは現代に生きる我々にどのような姿を見せてくれるのだろうか。

Foresight - Canton Tower_China(広州タワー) イメージサイズ 67x38.5cm 紙、インク、リトグラフ

なにか、とてつもなくまがまがしいことが起こったのにちがいない。見覚えのある街景が廃墟と化している。廃墟といっても、風化した古代遺跡のすがすがしさは微塵もない。むしろ、汚穢の感覚をともなうなまなましさが支配している。この廃墟は風化の過程のとば口にある。

この光景を出現させたのは、とつぜんの中断である。未知の悪質なウィルスが蔓延したのかもしれない。化学兵器による攻撃や、津波を想わせもする。あたかも旧約の荒ぶる神が、生きものたちを根こそぎ絶滅させたかのようだ。

ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージの廃墟には人影が見出されるが、ここに人影はまったくない。死体さえも見あたらない。だから、死体をあさる鴉や野犬のすがたもない。ここには生きものの気配さえ感じられない。にもかかわらず、なまなましく感じられるのは、建物や街路が、あたかもアンモナイトの化石のように有機体の記憶を宿しているからだ。

しかし、それでは、このまがまがしい光景を見ているのは、いったい誰なのだろうか。画面を見るのが個々の鑑賞者であるのはいうまでもないとして、鑑賞者がみずからの視線を重ね合わせる画中の視線は、いったい誰のものなのだろう。画中に展開されている事態に即して考えれば、それは人間のものではありえない。鳥や獣に仮託するわけにもいかない。ビルの屋上に取り残され、あるいは、大地に投げ出された壊れかけの監視カメラを思い浮かべることもできるけれど、たとえばスカイツリーを見下ろすまなざしについて、これは当てはまらない。燃料切れ寸前のドローンの視線か、世の終わりに登場する天使のまなざしとでもいうほかない。

むろん、これらの画面が作者のヴィジョンに発するものである以上、視線の主を詮索するのは意味のないことかもしれない。絵画の歴史をかえりみれば、人間とは無縁の視点から描かれた情景は数かぎりなく存在する。にもかかわらず、まなざしの起源が気にかかるのは、これがノーマンズランドを描いた絵だからである。すなわち、この視線は、人間が決して実際には見ることのできない世界、想像力を行使する存在自体がすでにない世界をまなざしているのである。

人間以後の世界を出現させる元田久治のヴィジョンは、人間と無関係な世界の実在性にアクセスしようとしている。しかも、あくまでも人間的な圏域において、想像というきわめて人間的な能力によって、想像力の主体である人間たちが消え去ったあとの世界へのアクセスを試みている。

「以前/以後」という語が「人間」という概念にかかわるとき、急激に特段の切実さが生じる。近世ペルシャを代表する詩人サーディは「現世は二つの無の中間の存在である」と述べているが、元田が描き出す「人間以後」のヴィジョンは「人間以前」のヴィジョンと円環を成しつつ、見る者を、人間的限界の外部へといざなっている。

*サーディからの引用は、蒲生礼一訳『薔薇園』(東洋文庫、1994)による。