展覧会Exhibition

南条嘉毅 個展 - Native Landscape

2016.2.5(金) - 2.28(日)

| 日程 | 2016.2.5(金) - 2.28(日) |

|---|---|

| 営業時間 | 11:00 - 19:00 (月休) |

| 会場 | アートフロントギャラリー(代官山) |

| イベント | レセプション 2月5日(金) 18:00~20:00 |

| 作家在廊 | 会期中、土日の午後は作家が在廊しています。 |

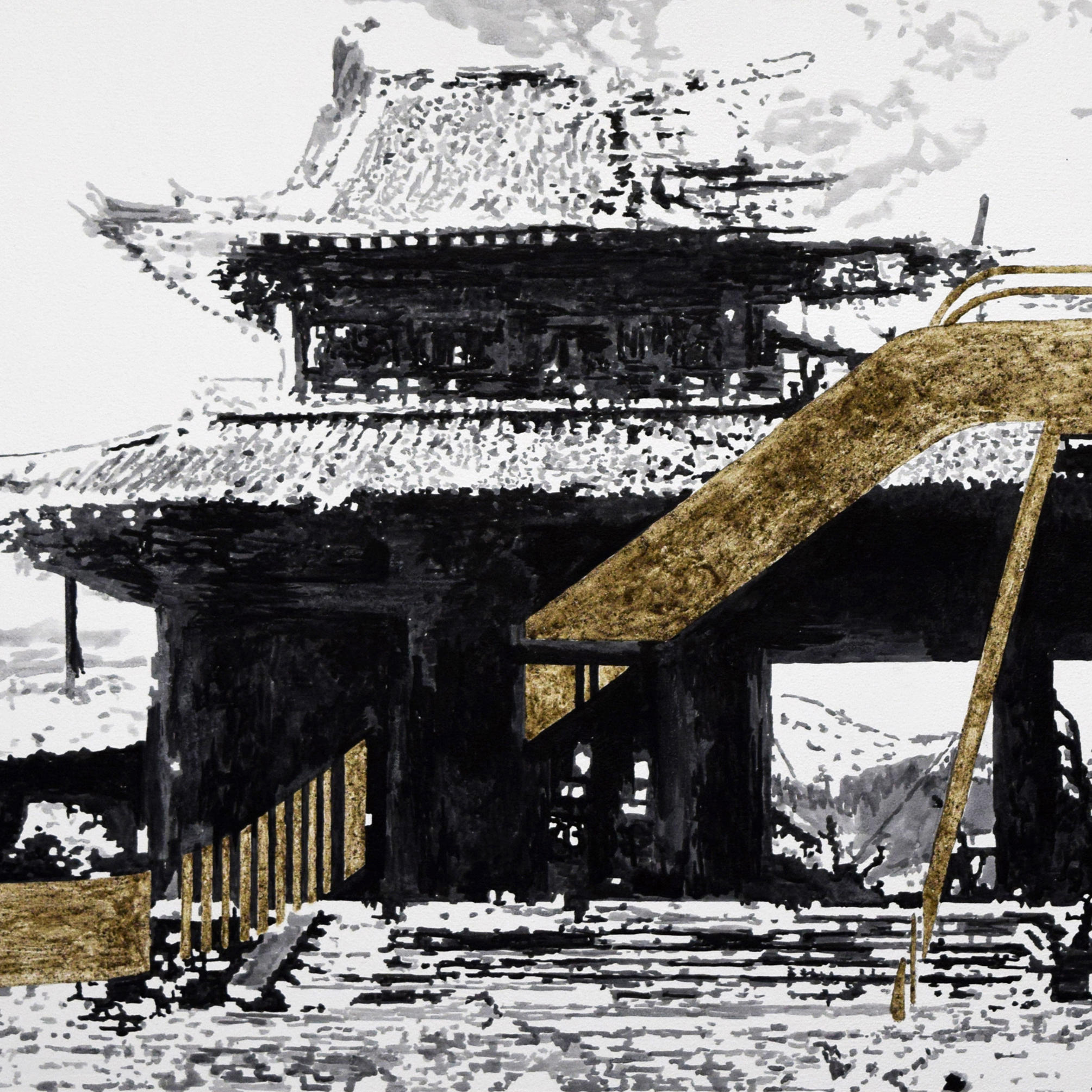

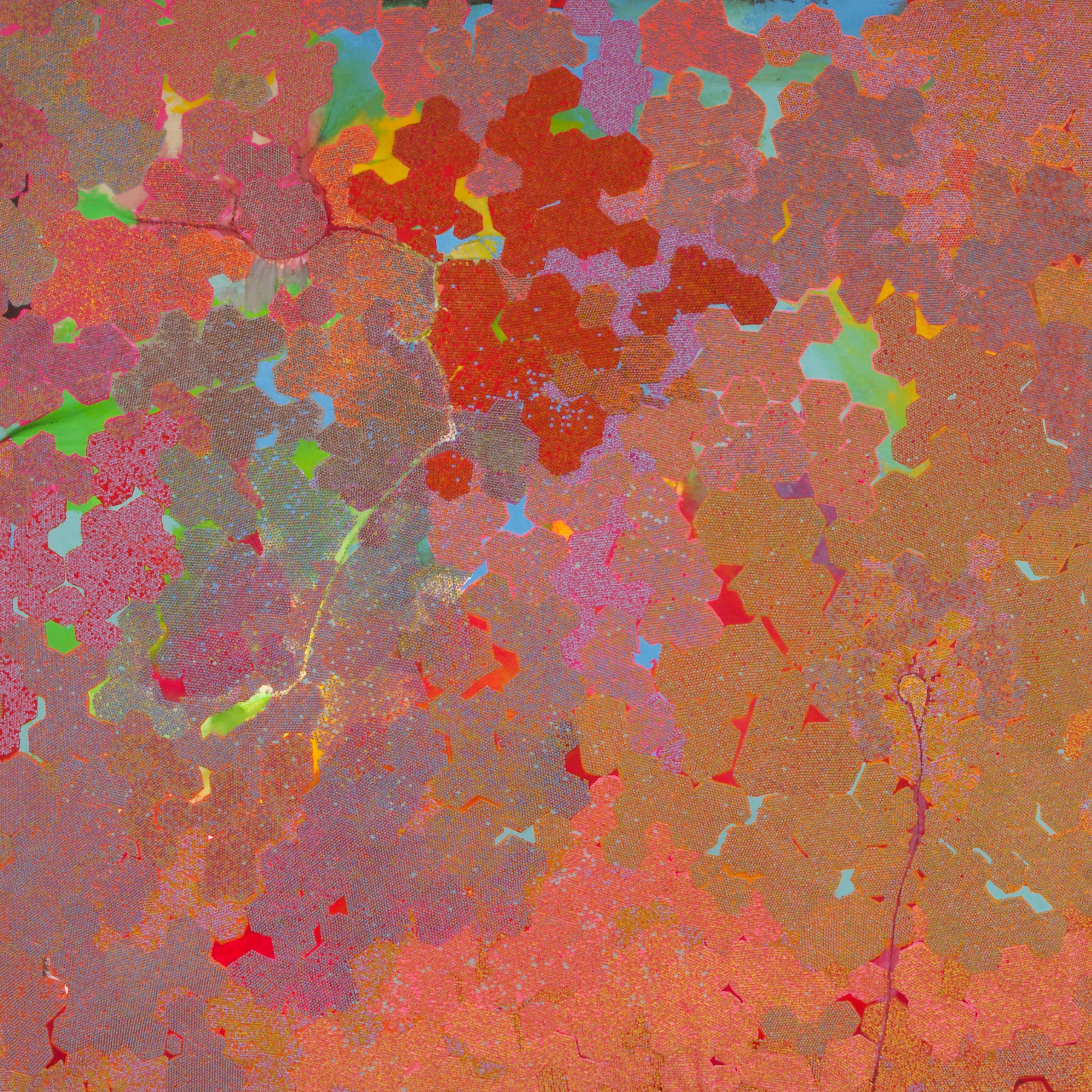

風景を主題としている南条の作品の大きな特徴として、絵具で描かれる部分と、描かれている現場の土を使った部分とがあります。作家はその場所を自ら訪れ、気になる風景を写真に撮り、土を採取し、そうして持ち帰ったさまざまな情報を分析して絵画に落とし込みます。画面に描かれる要素、あるいは描かずに余白で残す要素は、撮影したデジタル画像から明暗や色彩、図像の境界といった要素を分解し、取捨選択してキャンバスに写し取られるのですが、それらを余白として扱うのか、色を乗せるのか、また現場の土を乗せるのかによっていかに絵画として成立させるか絶妙なバランスのうえに成り立っています。土は「粒子」、描画部分は「平面における空間性」であり、作家にとっての土は、描いた場所の空間を暗示しているといいます。

これまでも繰り返し描いている富士山について、南条は本展でギャラリーの裏手にあった広重の「名所江戸百景」にも登場する富士塚を軸に新作インスタレーションを発表します。富士山といえば葛飾北斎の「富嶽三十六景」や富岡鉄斎の「富士山図」といった日本の代表的な風景画から町の銭湯にいたるまで幅広く描かれる対象です。今回、南条はこの誰しもが思い描く富士山の多様なイメージの生成と受容のされ方に着目し、作品を構成する要素としました。富士山は古くは山岳信仰の対象として崇められてきた一方で江戸時代後期には庶民の間で流行したお伊勢参りと同様に富士登山自体が目的化した一つの行楽・観光のための対象となっていました。富士講が組織され、実際に行けなくても富士塚に参ればよいとして各地に富士塚がつくられ、また全国には郷土富士(おらが富士)が地元で親しまれています。スマートフォンやドローンで捉えられた富士山の姿がYouTubeなどで配信される現代においては、技術の発達に伴いいよいよ多様に個々人それぞれにとっての富士山のイメージが生成されていることが分かります。様々なイメージとしての富士山を収集することで、ある種のリアリティが生み出されるのかもしれません。こうしたイメージの生成と受容、消費の流れは江戸後期から現代まで脈々とつながる日本人の風景観を形成していると作家は考えます。本展において南条のモチーフに対する表彰文化論的なアプローチが、作家が捉えた風景の絵画がそこで完結せず、鑑賞者に対してそれぞれで風景(現場)と繋がる開口部を開くことになるのではないでしょうか。もう一方の展示室では、昨夏、ノルウェーのレジデンスに招聘されて滞在制作した新作を発表します。日本とは異なる気候、風土が作家の中でどのように醸造されたか期待したいと思います。

Bodø Domkirke / 大聖堂の風見鶏

Steigtndvatnet / 山と湖

Bodøgårdselva / 牛と電線

「ノルウェーを描く」

今回展示されている新作は、昨夏にノルウェーで南条が行ったアーティスト・イン・レジデンスが基となっています。約1か月間、ノルウェー北部の街ボードーに滞在し、フィヨルドの海岸や郊外の山水、落ち着いた街並みなどを取材して滞在中や帰国後に描いたものです。

少しもやがかかったような北欧の空をバックにくっきりとシルエットを見せる大聖堂の尖塔。第二次世界大戦で焼けた後に再建された聖堂のファサードは画面の外に隠されており、生き残りの象徴のような鐘楼だけが夕暮れの鐘の音を響かせています。

こちらは散策の途中で偶然出会ったという湖と山のある風景。日本では出会うことのなかったパノラミックで「映画のような」シーンに素直に驚いたといいます。場所性にこだわる作家は、その場で採取した土を持ち帰ってきました。これを乾かし、ふるいにかけて、顔料並みの粒子に精製したものをメディウムに混ぜて塗ります。同じノルウェーの土でも一様の濃淡ではなく、それぞれの作品に微妙な差異が生まれてきます。

これまで富士登山や伊勢詣などいわゆる名所と呼ばれる土地に出かけていっては描き続けてきた南条。江戸期から現代に至る日本人独特の風景観がある種の宗教的な意味合いを帯びていったのではないか?と問いかけています。そこには見えるものを描くだけの風景画ではない作家の姿勢が垣間見えます。そうした視点で改めてノルウェーでの新作を見回すと、地元の人にとって近い存在の山、湖、街並みが少し違ってみえてくるかもしれません。

作家の様々なモチーフを一堂に見られるこの機会をお見逃しなく!

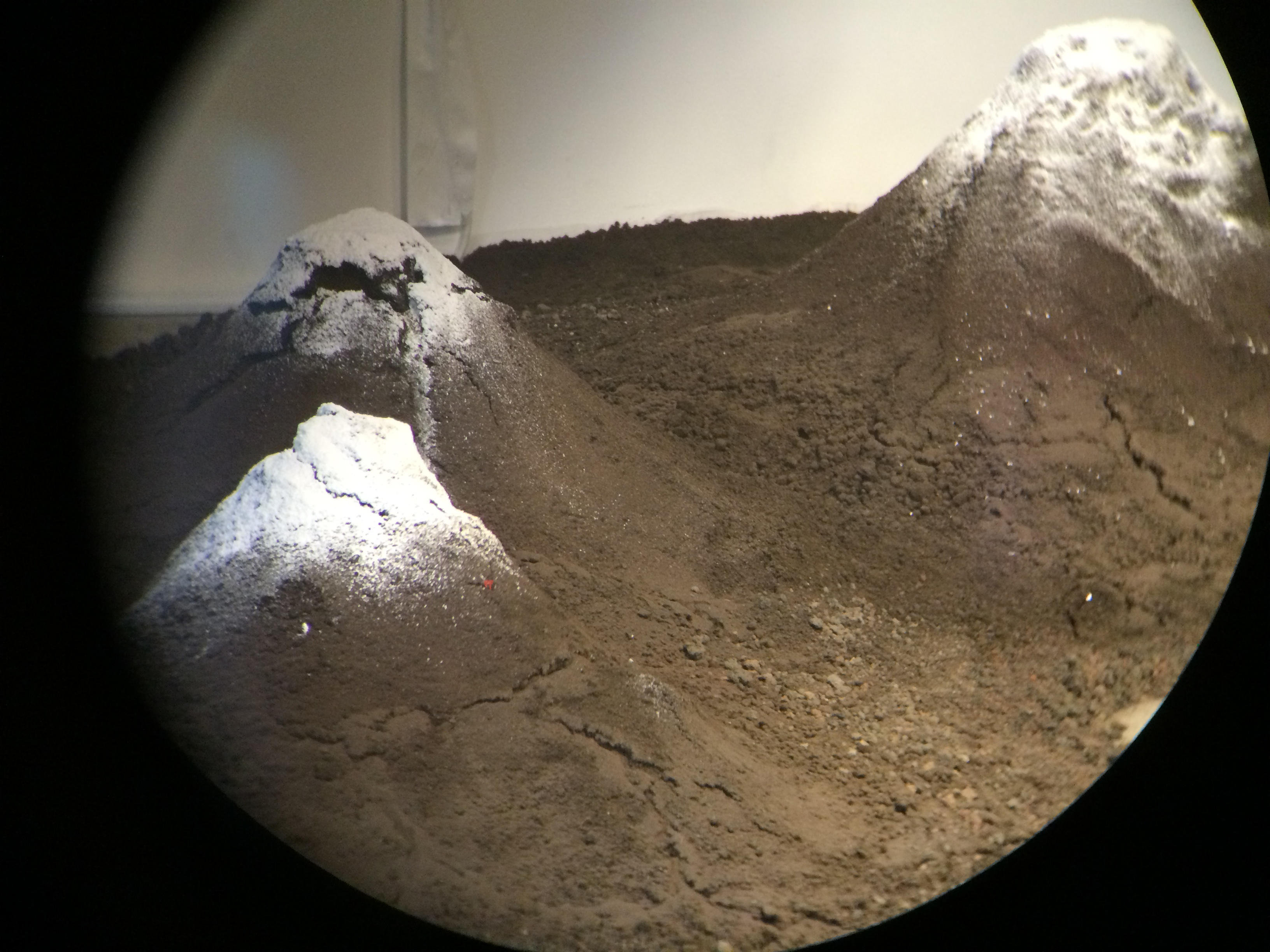

ニュー富士塚(部分)

「ニュー富士塚」

江戸後期に人気を博した富士詣と、それに伴ってつくられた富士塚はまさに身近な場所で気軽に富士詣ができる「行った気になる」ための場所でした。もし、現在の私たちにとっての富士塚があるとすれば、どのような場になるでしょうか。つまり、富士山という対象に対してのリアリティの持ち方、親しみ方、あるいは「行った気になる」ような場とはどのようなものなのでしょうか。こうした観点から出発した今回のインスタレーション「ニュー富士塚」には、富士山を軸とした作家の風景に対するさまざまな考察のための切り口が構成要素となっています。

富士塚は、富士山の溶岩を使って造成されていること、山頂から富士山が望めることなどいくつかの約束事があり、富士山の山開きには白装束で身を固めた富士講のメンバーが富士塚に詣でたということです。塚に作られた登山道には1合目、2合目といった設定までされており、富士登山のリアリティが再現されるよう工夫されていました。こうして富士塚に集められた富士山にまつわる物やイメージ、約束事等、複数の要素が組み合わさることで、実際の富士登山ではないにも関わらず、その人の心象風景にはある種のリアリティと満足感をもって「富士登山」が達成されていたのかもしれません。

現代の「ニュー富士塚」には、やはり富士山に対する多様な要素が集められています。しかし富士信仰の名のもとに行われた「富士登山」という一つのイメージに集約するわけではなく、いくつもの接点が用意されている状態です。それは鑑賞者それぞれに思い描くイメージに合致する要素をくみ取ってもらうためといえます。見ようと思えばそう見える郷土富士のように、対象に自ら関わることで生まれる小さな発見、そして自分にとってのリアリティがあることに作家からのメッセージがあるのかもしれません。

「ニュー富士塚」にみられるような対象の複眼的な要素の集積という手法は作家の絵画にも通底しているといえます。もう一方のギャラリーに展示しているノルウェーを描いた最新の作品群では、描く風景から取捨選択する要素の組み合わせ方によって、まったく異なる印象の作品が生み出されていることがわかります。それは作家の出会った風景の多様さというだけではなく、作家が体感して捉えようとして見た風景の多様さということもできるのではないでしょうか。

アーティスト

関連ニュース