プロジェクトProject

作品タイトル: 特別企画展「京につながる越後妻有郷」 「ものがたりをつむぐ-雪にひらかれるみち-」

作品番号: D273

場所: まつだい郷土資料館(松代)

制作年: 2015

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2015 リポート No.11 - 田中望

大地の芸術祭 越後妻有トリエンナーレ

今年の大地の芸術祭もいよいよ終盤に入りました。

まだこれから、という方も多いはず。

300を超える作品の中からギャラリースタッフの厳選したお薦め作品を新旧とりまぜて

アートの視点から解説します。完成に至るまでのアーティストや製作スタッフの活動についてもご紹介します。

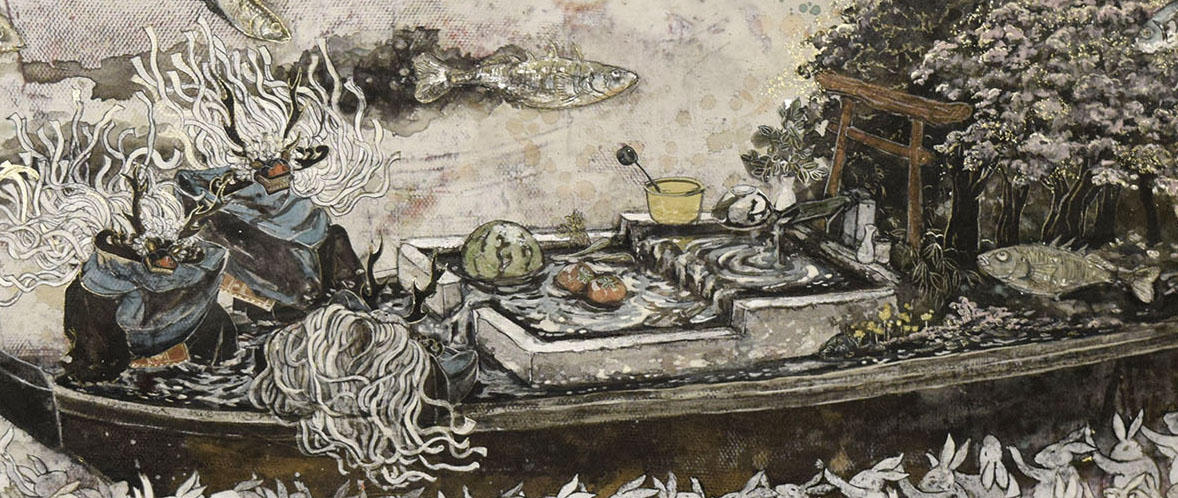

資料館のディレクターでもある舞踏家、森繁哉氏は、同じ山形出身でもあるこの若い作家、田中望を迎え、かつてこの地域の重要な産物だった織物を通した妻有と京とのつながりをテーマに特別企画展を開催、注目を集めているのだ。

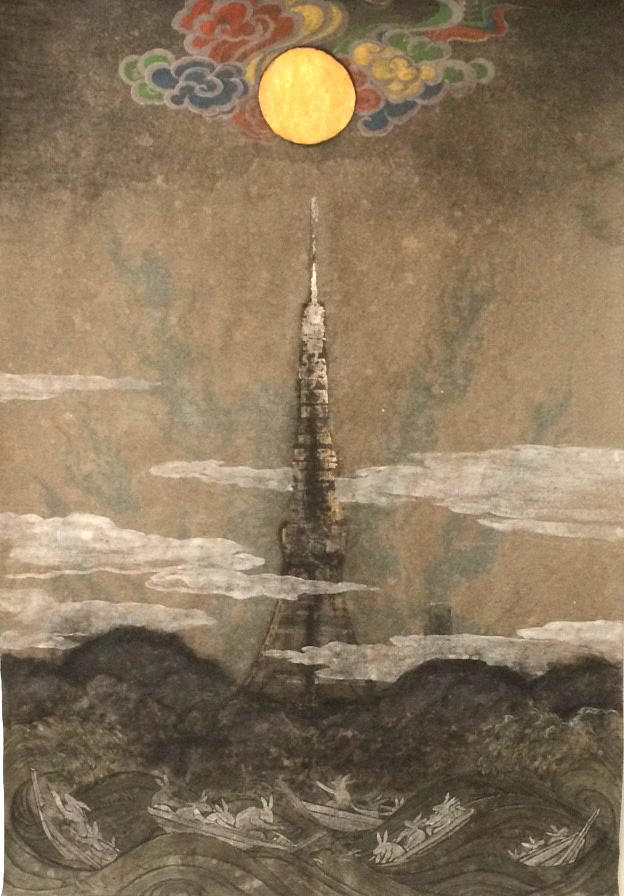

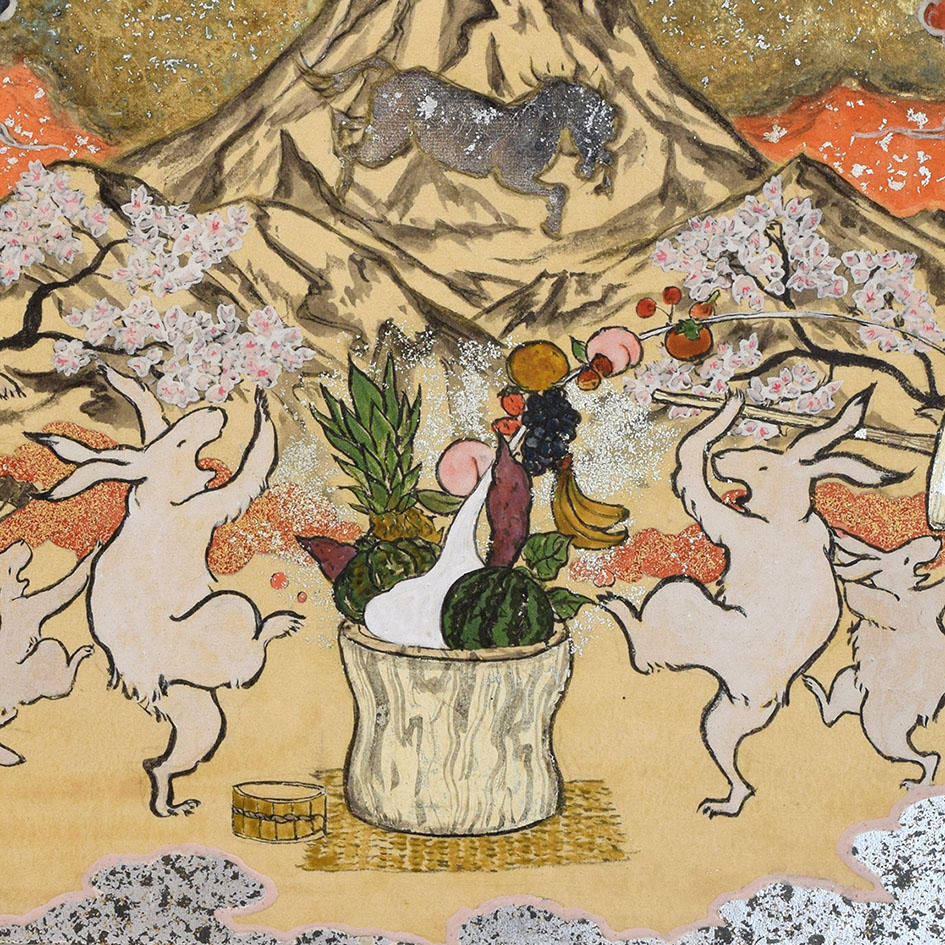

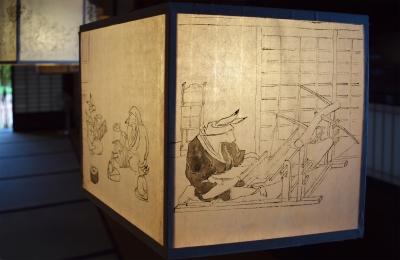

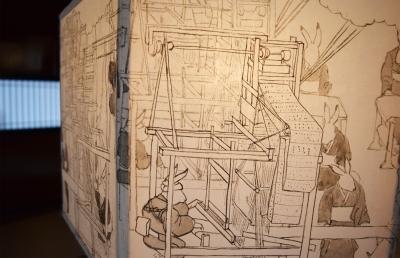

この地域の典型的な農家であり歴史を色濃く伝えるこの建物は、その外見だけでも十分立派なのだが、戸口から一歩入ると中も非常に広い。そんな広い空間に田中が作った行燈が所狭しと天井からつりさげられ、展開されているその姿に圧倒される。また、よく見るとその行燈一灯一灯には、田中のウサギを擬人化した独特な絵が施されている。

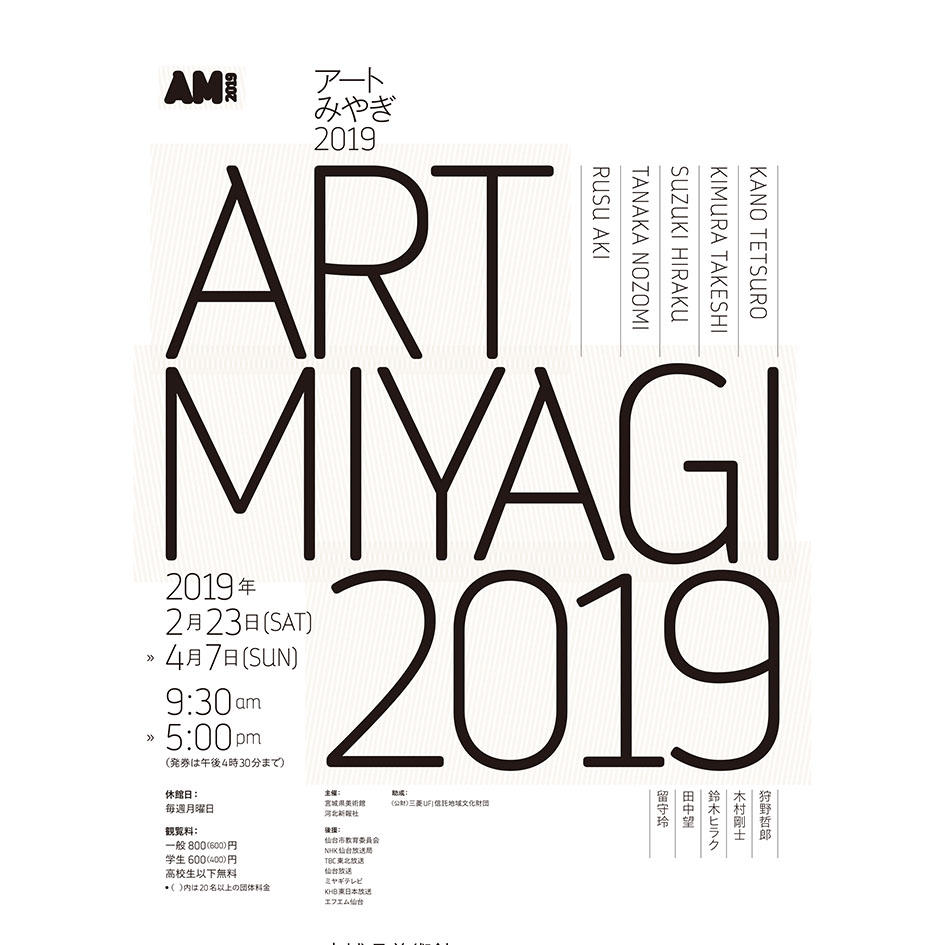

田中望は1989年宮城県生まれ。東北の風土や民俗学の研究、フィールドワークからその成果をもとに絵画的に表現する作家である。2014年にVOCA賞と呼ばれる40歳以下の若手作家を対象とした絵画の登竜門にて大賞を受賞、今年の初めには横浜美術館でNew artist Pickとして館内のアートギャラリーにて個展を開催するなど今まさに旬の作家である。

今回が初の妻有参加になる作家は、持ち前の研究意欲で、作品を発表する松代地区を中心に越後妻有の民話や言い伝えを聞いて回った。また、フィールドワークを行い、会期の始まる数か月まえから現地入りして調査を続けていた。

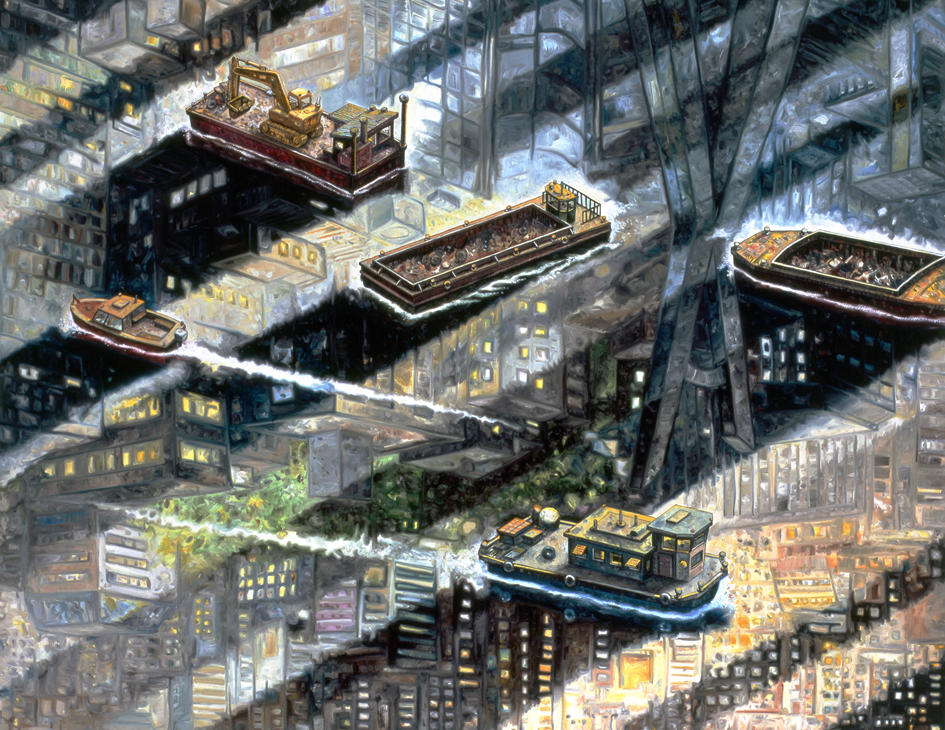

普段はこれら研究からの情報をもとに一枚の絵に物語を同時進行的に、俯瞰的な視点で表現する。その様子は洛中洛外図のように細部に特徴的な風俗を読むことができる一方、全体で社会そのものを示すように大きな物語にもなっている。その描き方は今時とても珍しい。さらに特徴的なのはこの時代を逆行したような絵画の構成と鳥獣戯画を思わせる擬人化されたウサギが人の代わりに描かれるところである。和を持って尊しとする日本人とよく言うが、東北や妻有のような厳しい地域では生き残るために、特に個よりも集団でのあり方に重きを置いてその生活は紡がれてきている。田中の描くウサギの集団は非常に端的に日本の村における社会性をあらわしているようである。ゆえにこの方法においてこの土地のことを語るのは正に打って付けとディレクターの森氏は思ったのかもしれない。

今回、田中はまつだい資料館という、十日町の有形文化財としても指定されている、その土地の雰囲気を色濃く残す施設の中で、その持ち味を生かすべく、普段とは違ったやり方で調査研究の成果を空間的に実験している。

今回、田中はまつだい資料館という、十日町の有形文化財としても指定されている、その土地の雰囲気を色濃く残す施設の中で、その持ち味を生かすべく、普段とは違ったやり方で調査研究の成果を空間的に実験している。築150年あまりの古民家は非常に立派であり、その広い空間に作品を入れることは容易ではない。普段なら襖絵など大きな絵としてこの土地の物語を紡ぐのかもしれないが、今回はあえて沢山あるこの土地の物語を短編化し綴りあげたのではないだろうか?作家が今回の展示において、行燈をその媒体として選び、それをつるす形で家の空間の中に浮遊させたのは、単なる空間への造形的なアプローチだけではなく、本能的にこれら伝え聞く土地の物語が、過疎化と高齢化の中で消えそうな儚いものとして漂う現実を自身のフィールドワークを通して感じ取ったからかもしれない。

今回行燈一つ一つに描かれた織物や農村の暮らし。これら短編の集まりは、空間を漂うことにより、より立体的にまた、多角的にこの地域の歴史、かつての京とのつながりに触れさせ、過疎化によって急速に失われつつある伝承や物語を現在の私たちとつなごうという作家の試みが見て取れるのではないだろうか。

(レポート 庄司秀行, reported by Hideyuki Shoji, Art Front Gallery)

アーティスト

関連ニュース