プロジェクトProject

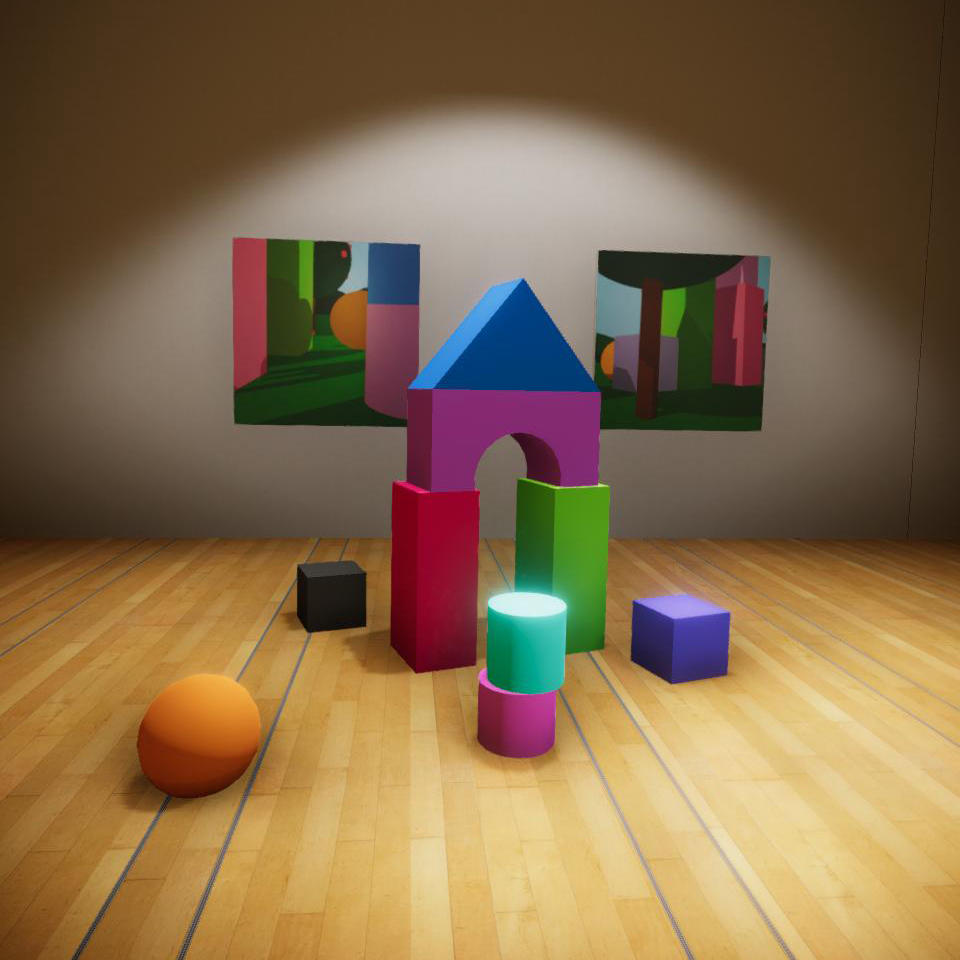

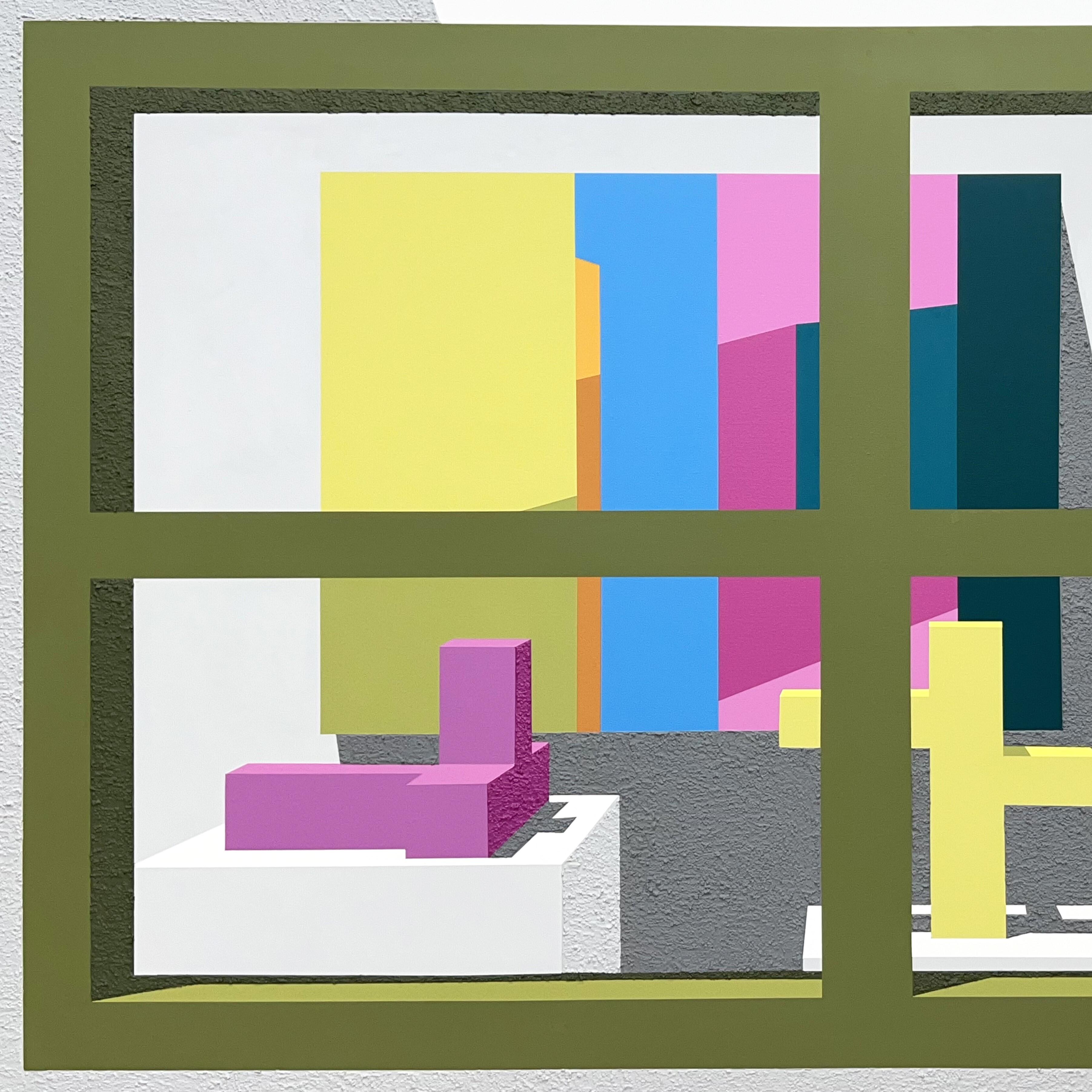

インスタレーションビュー @Art front Gallery

原田郁インタビュー

ギャラリー

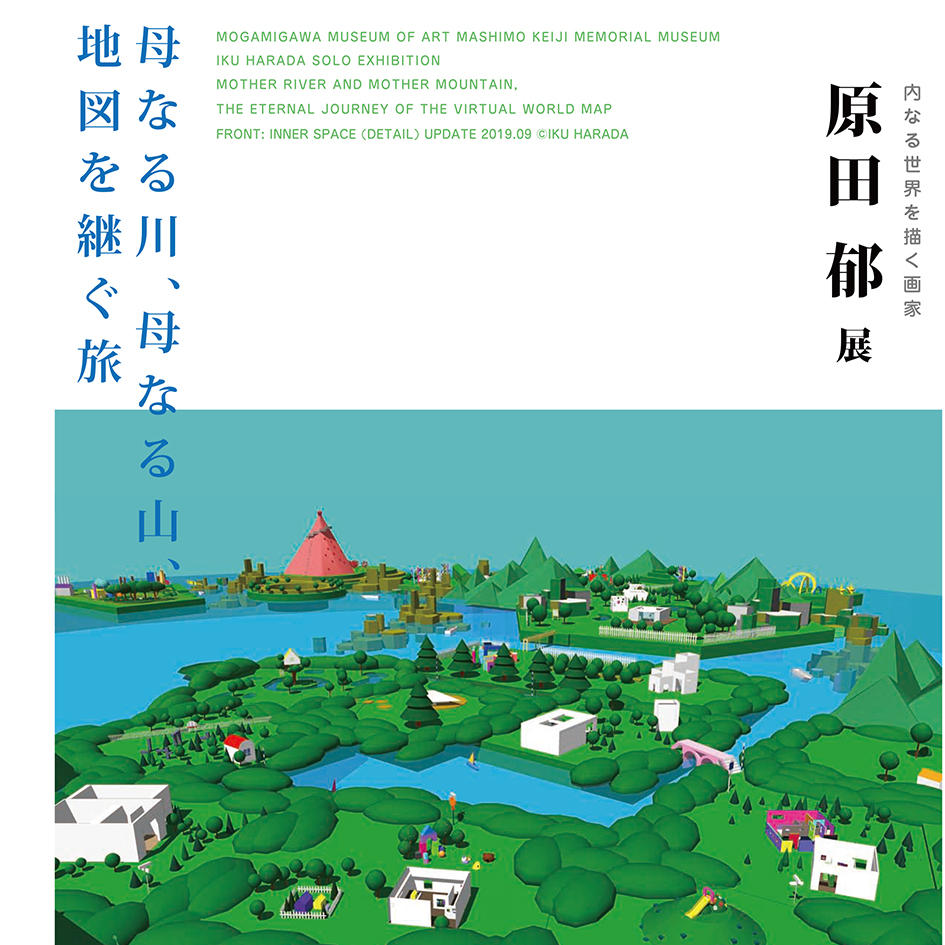

2018年7月6日-7月29日 開催中の展覧会 "NEW DIMENSIONS" コンピューターグラフィックスによるシュミレーションされた世界というユニークなモチーフで絵画作品を制作する作家に今回の新たな展開についてインタビューを行いました。

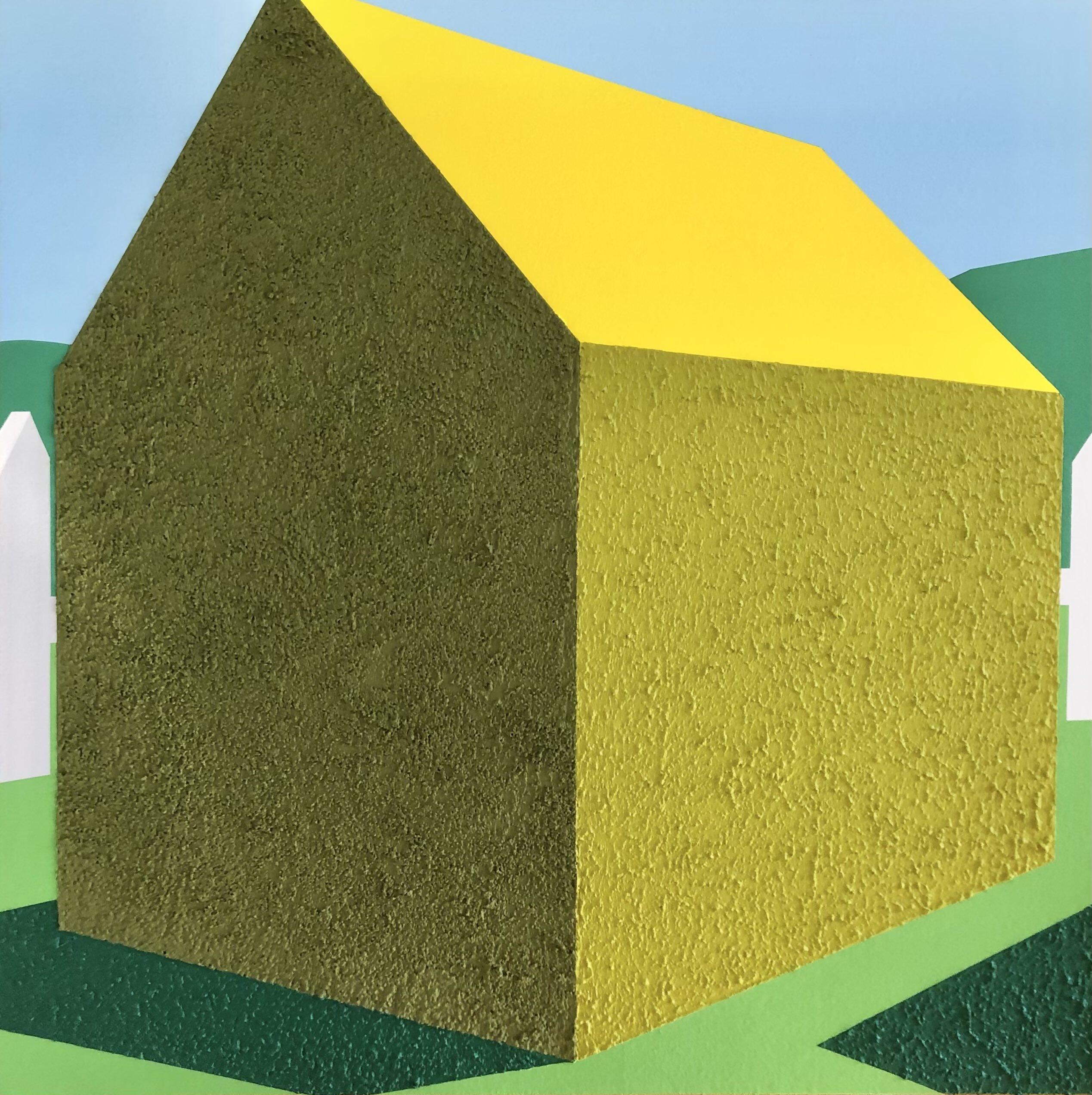

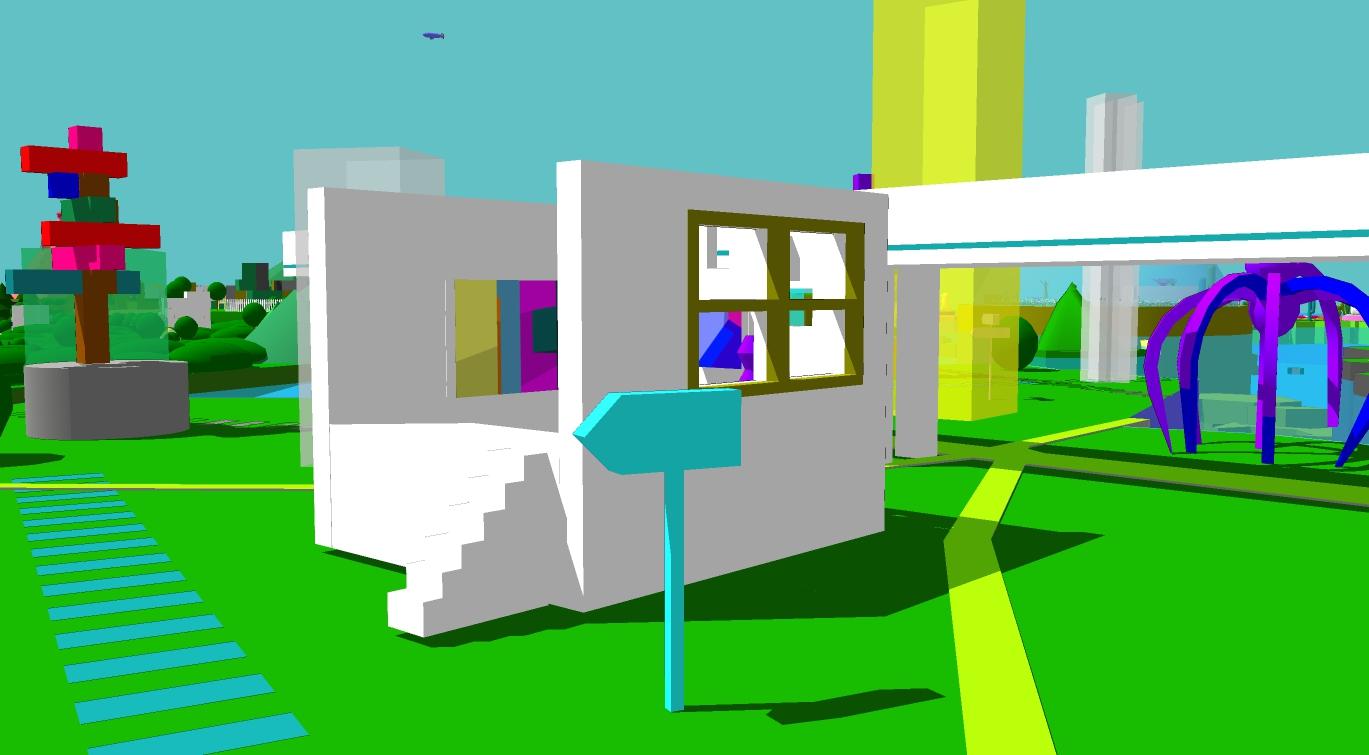

コンピューター上に構築したマインクラフトのような自分の世界(インナースペースと本人は呼んでいる)を用いてシミュレーションを行いその風景を描く。描かれたキャンバスはその風景を現実のスペースとつなぐように配置され展示される。今回は、現代社会において誰もがもつ、もうひとつの目(携帯のカメラ)を用い、現実の世界とインナースペースにおけるシミュレーションされた世界をつないでいる。

両目で見る現実の世界には3Dを解体、一部を引き伸ばし再構成したような、不思議な空間を作るが、カメラを通した単眼の世界ではコンピュータ内でシミュレーションされた世界が突如として立ち上がる。スマートフォンという個人が持つデバイスが現実を超えた世界をのぞき見る窓のように変化する。

ここ最近のSNSやインスタグラムなどの隆盛から肉眼ではないイメージの氾濫が各所で起こっている。美術の世界においてもそれは顕著で、アートはもはや現場で実際に見るよりインスタグラムなどの画像で見ることが多くなっている。作家はこのような状況を利用しそれにおいて立ち上がってくる新たな世界の見せ方を模索しているかのようである。

これまでの絵画的なアプローチの一歩先を行く挑戦的な作品を発表した作家、原田郁にインタビューをおこなった。

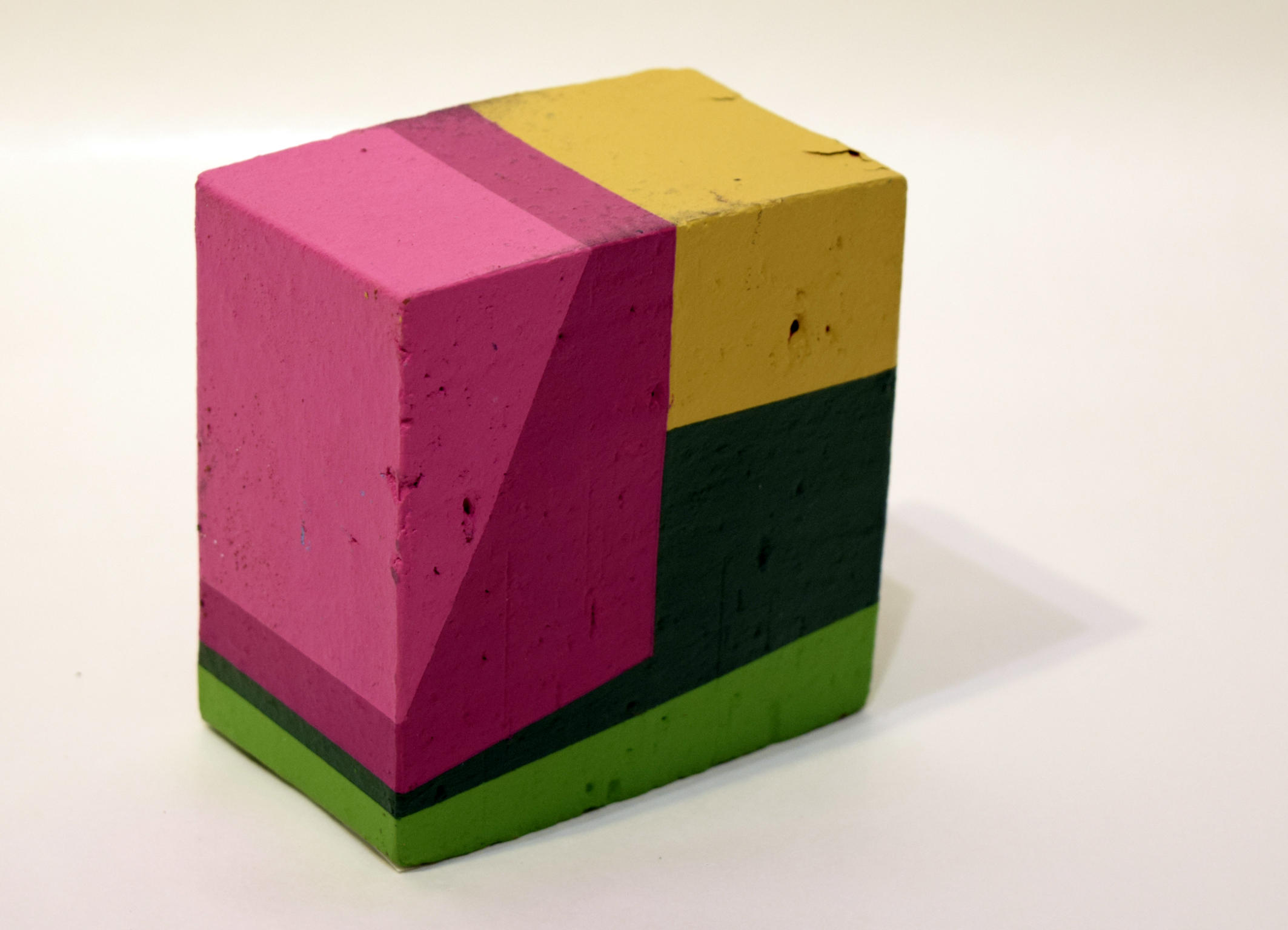

ギャラリスト(以降G):一般的に絵画というと、作家の見た世界や風景、考えをイメージ化した世界など現実の世界や生活に即したモチーフが用いられやすい傾向にありますが、原田さんの絵はこれらとはまったく別の方向を向いている感じがします。この単純化された色面は、(特に小作品においては)ともすればデザインの授業などで行う平面構成のようにも見えなくも無い。

しかし、実はこれがコンピューターで作られた3Dビジョンを描いたものだと気づいたとき、なんて現代的な絵画なんだろうかということに気づかされました。

このコンピューターの世界を描くという発想はいつどこから始まったのでしょうか?

原田(以降H):2008年頃に構想を立て、2009年に作品として初めて発表しました。もともと絵画にもコンセプチャルな美術の領域にも興味を持っていましたが、オリジナルとは何であるか?という問いを含め、いつの時代も終わったと語られる絵画自体をどうにかして手に入れたいという気持ちがありました。

そこで持続可能で侵されることのない自分自身の仮想世界を作り、そこで擬似体験した風景を絵画として提示する、というコンセプトに至ることになります。当初から作品がただのアイディアの域で留まってしまわないよう時間の厚みが必要であるとも考えまずは10年続ける、を目標に活動をしてきました。

現在の仮想世界はそれから広がりを見せ、豊かになってきています。

G: 土日の在廊日に、たくさんの鑑賞者の方たちと直接お話をされている様子ですが、今回の展示でよく言われることはどんなことがありますか?

H: 今回の個展も含めこの5.6年よく言われることですが、私は絵画作品を作っているつもりが、描く前提に3Dソフトを介するという性格上、メディアアートであったり、PCゲームの世界観との親和性や建築分野のアンビルドな構想視点であったり、と他にも周りから様々に興味深い捉えられ方をしてきました。私もそれによって新たな発見やもともと持っていた問題意識にリンクしたりなどして、作品作りの発想も広がりをみせてきました。10年を目前に自身の作品を「シュミレーション・ペインティング」と呼んでいこうかと思っているところです。

G: シュミレーションペインティングというのはいいネーミングですね。そしてこのシュミレーションされた世界が現実の世界において絵画として実在するときに2つの世界を行き来するような感覚におそわれますね。話だけでは、わかるよなわからないような感じですが実際に体験すると非常に興味深い体験です。

H: ありがとうございます。私がシュミレーションで疑似体験していることが伝わるように描いているので、是非現場に見に来て実際に感じてほしいですね。

G: CGによるシュミレーションをモチーフに描くということは、非常にその手法に関してコンクリートである一方、それを変更することはできないというある種の制限もあり、潔さを問われますね。そのあたりについてはどのように考えていますか?

H:

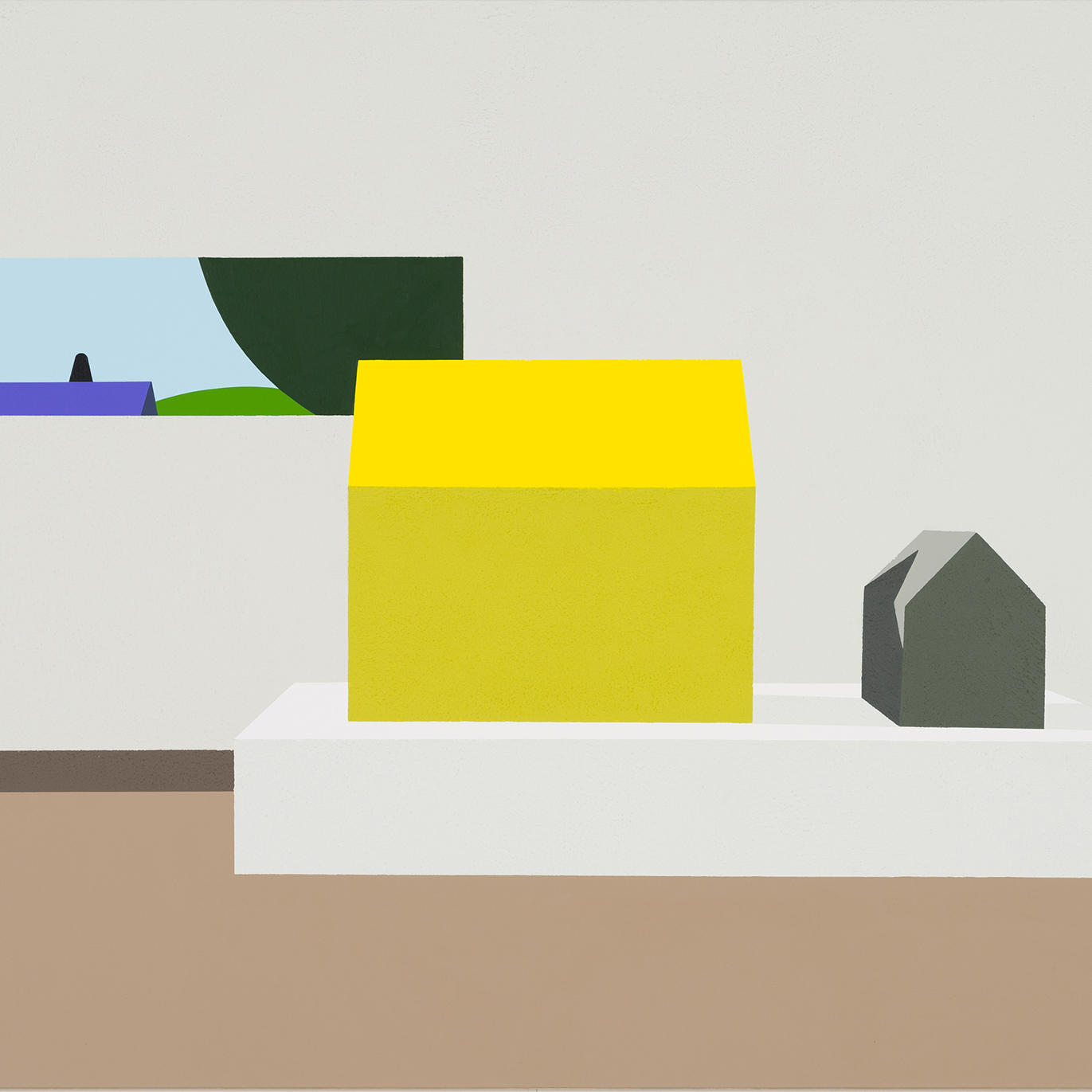

私の仮想世界は3Dソフトの中に成り立っていますが、画面をズームインすればコンポジション形式の図像になり、ズームアウトすれば風景が見えてくる面白さがあります。またポリゴンという単純な形状をもっているため基本的に平面のみで構成されています。この特徴を最大限に活かす為に、私はアクリル絵の具の物質感や鮮やかな色・発色の力を借りて表現しています。

私の作品はデザイン、カルチャーの世界などに関わることがありますが、どのような場面であっても作品の潔さ・明快な色面や構図をもって作家性の自律を表明したいと考えています。

G: ということは、一見色面の抽象絵画のように見える絵の中に掛けられている絵画も原田さんの創った仮想空間をズームインした風景の一部だったんですね。こんなところで、ミクロとマクロの使い分けをしているとは驚きました。笑

G: 今回の展覧会のタイトルが「NEW DIMENSIONS」ということで、展示を見る前から何か新しいことがあるのではと期待をいだかせる感じがします。今回のこの展示においてタイトルに込めた意味と試みについて教えていただけますか?

H: 今回のタイトル「NEW DIMENSIONS」は新しい次元と訳すことができます。2つのメイン会場にそれぞれ空間的アプローチを試みました。

Gギャラリーでは図面を元に構成された仮想の2次元世界を絵におこし3次元へ、それを実際の空間に配置する。現実に落とす影や気配なども積極的に取り込み、多次元が同居した遊びある空間になったと思います。

また、エントランスギャラリーのインスタレーションが新たな挑戦です。絵画はもともと「窓」と置き換えられ語られる事がありますが、同時に私の仮想世界はPCスクリーンの矩形を窓として捉える事ができます。ですのでこのインスタレーションは絵画、PCのスクリーン、ギャラリーの窓という別次元の媒体を一体化させる...という試みともいえます。

窓の外から、また肉眼と単眼で見てみるとそれぞれに微妙な差異がある面白さに気づきます。また、あるポイントに立ってスマートフォンのカメラやムービー機能で覗いてみると、そこに私の作品シリーズWHITECUBEが精度をもって立ち上がる、という仕掛けです。

インスタ映えとかフォトジェニックという言葉が流行っていますが、今や誰もが携帯するスマートフォンがもうひとつの現代の「窓」として機能している。これもコンセプトに練りこみました。

G: そういえば先ほど建築やメディアアート分野の方々に興味深い捉えられ方をしてきたといってましたが、今回テキストを寄せていただいているのも、建築の五十嵐太郎先生ですね。

五十嵐太郎さんのテキストはこちら

原田さんの絵画を窓的と捉え、歴史的なリファレンスも加えて、窓=絵画という視点から展覧会を紹介していただいていますね。今回の作品にぴったりはまっているなと感じました。

一方、メディアアートやデジタルアートの方々からの支持としてはPCゲームのよな世界観や3Dソフトを介するという部分に共感を得ているみたいですが、最終的な落としどころが、AR、VR、プロジェクションマッピングという様な媒体を使う作品とは全く違うようにおもいます。空間に実体の無いものを見せるのが前者とすると原田さんの作品は実体があり、描くモチーフはヴァーチャルですが非常にリアルであると感じます。リアルとこれらヴァーチャル(アンリアル)ということを原田さんはどのように感じているのでしょうか?

H: 私は3Dソフトを介して制作していることから、日頃から様々なデジタルアートにも興味を持っています。以前プロジェクションマッピングで構成された展覧会に子供と遊びに行きました。投影され形成されるイメージ達は柔軟性を持ち私達をイリュージョナルな世界へと誘ってくれ、楽しいものでした。ですが空間全体が暗闇であるのが前提なので、出口にたどり着くまで思わぬところで子供同士がぶつかって転んでしまったり、人影ができると部分のイメージが隠れてしまったりとアンリアルの脆さを知ることにもなりました。

そこで、私にとってもはや当たり前であるギャラリー空間に絵画が飾られている状況が、実感を持って、いかに確かなものであるか、と気付かされるそんな体験をしました。

私がこの作品を始めたのはおよそ10年前で、そのころはまだARもVRも無く、そのような話がようやく出始めていたころだったとおもいます。フリーソフトを使って積み木みたいなものを積み上げるようなことから出発したのですが、私は絵描きであるというつもりでやってきたので、まず自分の絵を飾れるギャラリーを作りそこに絵を飾るという事を基本にフィジカルな絵画を描き、現実の空間に飾る。そんな入れ子の構造を創ることをただ単純に繰り返してきたんです。10年たち見直してみるとたくさんの建物と土地が構築され、仮想空間とフィジカルな絵画作品としてアーカイブされ、コンセプトと絵画自体も強度を持つ私だけの世界が出来上がっていました。私の作品はコンピューターを介しますが、その中だけで終わるのではなく現実の世界にリアルなものとして存在するということに大きな意味があると思っています。

G: 今回の展示は2つの部屋でそれぞれ異なるアプローチで制作をされていますがどちらの部屋の作品も非常に影が印象的という話をよく伺います。原田さんの描くCGの世界には本来、大気も時間の軸も存在しないはずですが、絵を見るとそこに現れる影が我々に時間を感じさせてくれたり、平面である絵画空間に奥行きを与えたりしています。非常に重要な要素に見受けられますが、本人にとってこの影とはどのようなものなのでしょうか?

H: 確かに、これまでの展覧会でも、私のWHITECUBEシリーズの作品は、「影が印象的だが、どういったこだわりがあるのか」と質問を受けることが多いのですが、まず色彩として明度が低い影の部分というのは、より画面の中に落ち込んでいく性質がありますが私はあえて影の部分が光を拾い前面に出て来るよう砂目状のマチエールを施しています。この逆説的なアプローチがパソコンの二次元世界の表面的な薄さを写し取っただけではない絵画の力強さにつながると考えています。影部分に手触りを与えていくことで物質化していきます。

また仮想世界のなかの影の元となる光源は、何月何日何時といった厳密な設定ではなく「自分自身の体内時計で決めている」と最近は説明しています。現実世界で制作をしているその時の気温や湿度や自身の気分、バイオリズムで感覚的に影の伸びや配分を決めていきます。それが実際に絵画になった際のいわゆる重さ、重力感や安定感を作り出しています。

■原田郁 - NEW DIMENSIONS

2018年7月6日(金) – 7月29日(日)

アーティスト

関連ニュース