プロジェクトProject

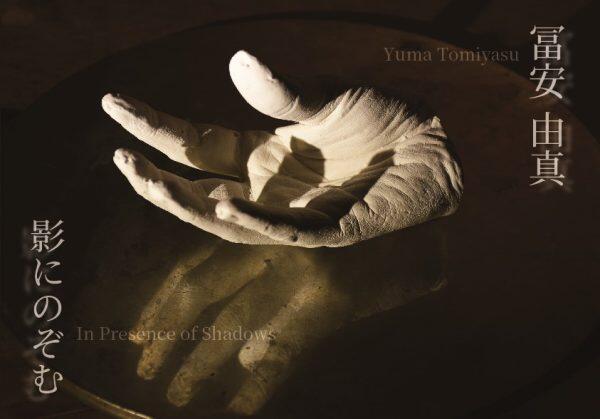

冨安由真 x 中野信子 スペシャル対談~人はなぜ、見えないものに惹かれるのか

ギャラリー

冨安由真 個展「The Doom」より

《冨安由真:The Doom》展会期中の1月15日、アートフロントギャラリーにアーティストの冨安由真さん、脳科学者の中野信子さんをお迎えして対談をしていただきました。見えないもの、わからないものや夢の世界を作品にしていく冨安の世界を、個人的なエピソードを披露しながら自然科学やアート、ヒューマニティなど様々な視点から読み解き、さらには中野さん自身の制作へのチャレンジなど広く語っていただく貴重な機会となりました。

| 日程 | 冨安由真 個展「The Doom」より |

|---|---|

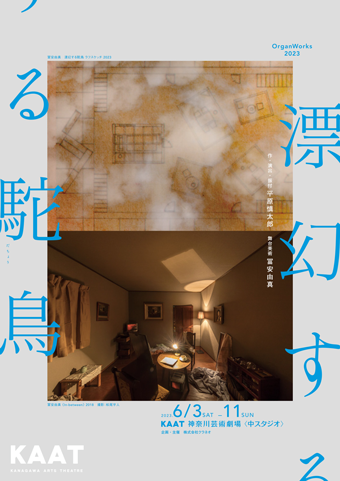

| 冨安由真 出品情報① | 《かげたちのみる夢(Remains of Shadowings)》 / 瀬戸内国際芸術祭、豊島 / 公開期間_夏:2022年8月5日-9月4日、秋:9月29日-11月6日 https://setouchi-artfest.jp/artworks-artists/artworks/teshima/461.html |

| 冨安由真 出品情報② | 《Shadowings》 / 楳図かずお大美術展、あべのハルカス美術館 / 会期 2022年9月17日(土)~11月20日(日) https://umezz-art.jp/highlight/ |

中野(以下N):おはようございます。冨安さんの作品はかねがね鑑賞させていただいておりますが、美しいだけでなく精神世界の反映というところをフォーカスしておられ、とても興味深いなと思っていまして、今日トークさせていただくのをとても楽しみにしておりました。今日はよろしくお願いいたします。

G:ありがとうございます。中野さんには脳科学者のお立場から冨安の作品を読み解いていただければと思います。

見えないもの、聞こえないものを作品にこめる

冨安(以下T):私はもともと見えないものとかわからないもの、心霊的なものとか夢の世界とか、そういったものをモチーフに作品をつくっています。最初に個人的なお話から始めると、高校生のときに高校の恩師からいただいた本があって、それが《科学者は神を信じられるか》(J.ポーキングホーン著)という本だったんです。その先生は化学の先生だったんですけれども同時にクリスチャンで、ミッション系の学校だったので、私の中に当時あった疑問は、科学を研究する人にとって、自分の信仰、キリスト教などといった宗教の信仰と科学は共存することができるのか、というものでした。私自身はクリスチャンではなかったけれどももともと興味があったし、その本を頂いてすごく感銘を受けました。その本によれば科学と信仰は共存できるし、いうなれば両者は補完関係にある、それぞれがみているものが違うところにあって、その二つがあって初めて世界が説明できる、ということでした。そういったこともあって、私の中では科学は自分の扱っているモチーフと敵対するものではなく共存しあえるものなのではないか、ということが根底にありました。以前中野さんからお話を聞かせてもらって、すごく面白かったというか、考えさせられる部分がありました。それで今回ぜひということになりました。

Fig.1: 冨安由真《The Pale Horse 蒼ざめた馬》2021年、個展「アペルト15 冨安由真 The Pale Horse」2021-2022年、金沢21世紀美術館(展示風景より)、撮影:野口浩史

G:今お話に出た、冨安さんが作品として実際に扱っている「聞こえないもの、見えないもの」の例をお聞かせください。

T:「見えるもの見えないもの」でいえば、可視光線というのは限られていて、世の中で実際に存在しているもののうち人間に見えているものはすごく限られているというお話を以前中野さんからお聞きしました。

そこから私の発展した形として、今金沢21世紀美術館で開催中の個展(Fig.1) では、展示室の中に砂漠のような感じでわーっと砂がある中にボロボロの小屋が建っているんですけれども、その小屋の中に絵を一枚掛けていて、絵のところで非可聴音の音を流しているんです。人間は20Hzから2万Hzまでしか聴こえないんですね。20Hzより低い音っていうのは老若男女を関係なく絶対に聴こえない。私が使用している音は19Hzなんですね。19Hzは絶対に聴こえないんですが、20Hzよりちょっと低いだけなので音、波動として身体は感知するそうなんです。その結果、19Hzの音が流れていると、昔そういった実験もされたそうなんですけれども、聴こえないが身体は感じるので、違和感を覚える、不安感を誘発する、人によっては幻聴を聞いたり幻覚を見たりする。結果、俗に「幽霊がみえる音」なんて言われていたりする音なんです。

私自身が中野さんにぜひお聞きしたいと思ったのは「見えないものを見えたように感じる」とか「聴こえないものを聴こえたように感じる」とか、私の作品の中では心霊的なモチーフを扱っていることにも由来するんでしょうけれども、実際には仕掛けていない仕掛けを感じ取るお客様もいて、そういうことが何故起きるんだろうと。

Fig.2: 冨安由真《The Pale Horse on the Sands》2021年、個展「The Doom」2021-2022年、アートフロントギャラリー(展示風景より)、撮影:西野正将

N:この展示をすでにご覧になった方もいると思うんですけれども、(このトーク会場の)下の展示の絵がある部屋で真ん中に水槽のようなものにライトが当たってます(Fig.2)。そのライトがちらちらするんですけれどもあれはエフェクトとしてやっているんですか?と聞いたら自然にこうなるんですとうかがいまして(笑)。たぶん配線の関係でそうなっちゃうんでしょうけれども、こういうことが自然に起きても、冨安さんの作品にはそれを吸収できる力があるのが面白い。解釈のしようによっては不可思議な力が働いており、何かがやってきて冨安さんの作品をいいと思って、外からお手伝いしているのかな、そんな風に考える人もいるかもしれない。そういう、実際は無関係かもしれない複数の出来事に、補助線を引いて、何等かの意味を見出そうとするというのが人間の認知の特徴です。

たとえば、馬の話でいえば、今、私はたまたま神戸から帰ってきてここにいるんですけれども、私の大学院の時の同級生に神戸出身の人がいました。明後日が1月17日ですよね。(阪神淡路大震災が起きた)当日1995年の1月17日の朝に地鳴りがしたということをいう人がいっぱいいるんですけれども、その私の同級生は「馬の大群が来る!」って思ったんだって。夢で馬の大群が来るとのを見て、あーっと思って起きたら、地震が来たのだそうです。もしかしたら黙示録で馬がやってくるっていうのは、地鳴りだった可能性もあるのかもしれない、誰かがそれを馬と解釈して表現したとか、もしかしたら本当に地震の記憶のあった人が、そこにそのイメージを記したのかもしれない……という想像も膨らませられるんですよね。

19Hzというのも耳はそういうことを聴く構造にはなっていないんですが、私たちはどうも振動波としてそれを感じて、音としては聴かないのだけれども知覚としては受け取っているようなんです。非常に低い音が鳴っていると、いつもと違う何かが起きるかもしれない、たとえば地面が揺れるかもしれないし、何か大気がいつもと違う振動をしていて異様な気象現象が起きるのかもしれない、などと身体が警戒するようなんです。この展示で冨安さんは、そういった感覚を黙示録に登場する「馬」という形で表現されている、それがとても面白いと思います。我々が説明のつく現象って実際に世界中で起きている現象すべてに比べてすごく限られたものですよね、説明のつく世界以外の現象について、それはまだ説明がつかないけれどもそこにたしかに在る、ということを冨安さんが表現されているのを、いつも面白いなあと思うんです。まだ科学が触れることのできない世界、科学がもうちょっとしたら、たとえばあと300年ぐらいしたら説明できるかもしれない世界を先取りして、アートという形で表現しているのを素晴らしいことだ、非常に面白いと思っていつも拝見しています。

T:ありがとうございます。今お話聞いていて思い出したんですけれども、五感ってあるじゃないですか。私たまに自分の作品の中で第六感の話をしたりするんですけれども、前に第六識というものについて中野さんにお話を聞かせていただきました。解釈間違っていたらごめんなさい。第六識というのは五感の上にある六番目のもの、で、「意識」なんですよね。

N:「意識」と仏教用語でも書くんですけれども我々が思っているconsciousness というのとはやや異なって五感を統合して何ものかがある、あるいはないと統合的に感知する力、それが第六識なんです。

いつもと何かが違うとき

T:さっき地震の話でもあったんですけれども、よくいわゆる虫のしらせというのか、何か不安だったり何かよくないことが起きるかもしれないということを感じ取るときって、すごく第六識的ないろんな感覚を全て統合したような、ささいなものの積み重ねで、言葉では上手く説明できないんですけれども何かを自分の中で感覚的に混ぜ合わせて感知するものではないのかな、と思ったりします。見えているものだけじゃなくてちょっとした振動とか、気温の生温かさとか、本当にちょっとした匂いとか、そういうものが複合的に私たちの感情と関わってきているのだろうという気持ちがあって、そういうのもあって私は自分のインスタレーションの作品の中で五感……視覚、匂い、音、身体感覚などを複合的に組み合わせて体感できるような表現を目指しています。あとで見ていただけたらと思うんですが、下の(ギャラリーの)インスタレーションの展示室(Fig.3)にはいると、視覚だけでなく身体感覚的にも若干違和感を感じるような仕掛けを作っているんですね。そういったことを全部ひっくるめて何かしら人間の感覚に作用させたいなと思って作品を制作しています。

N:災害、そうですね。普段と違う何かが起こる、ということについてちょっと深堀りしていきましょうか。金沢の展示では非可聴音を使ってらっしゃいますよね。我々は、気圧とか、温度変化に左右されることがありますね。気圧や温度は目に見えません。けれども、身体にたしかに感じる。変化したな、ということは、はっきりとは意識にはのぼってこないんですが、たとえば一日のうちに急激な温度変化があるとうつ状態を誘発するというようなことも指摘されています。なんか今日すごく気分が重いとか、何か憂鬱でやる気がおきない、ということがあるとき、実は記録をみてみたら急激な気温の変化があった、ということがしばしばあるんですよね。目にみえないものなんですけれども体では受け取っている。私たちは現代人なので、身体感覚をちょっとおろそかにしているようなところも否めません。ほかの理由に自分の気持ちの変化を帰属させようとするんですよね。あのとき誰々にこういうことをされたからだとか、朝ごはん食べてないからだとかね。でも実際には、私たちの身体の方が賢いというか、センサーとしては優秀で、いつもと違うことが起きたら、いつもと違うことをやらせようと準備している。うつ状態を誘発するというのも、現代社会だからうつ状態は困ることもあるんですけれども、こんな急激な温度変化があるなら外にいくべきではない、という、身体が発しているサインなのかもしれない。家にいさせようとしてそういうやる気のない状態を起こすのかもしれない。なので、身体の声を聞くとか、見えないけれども何かいつもと違うという感覚を、私たちはもっと磨いたほうがいいのかもしれないと感じることがあります。こう言うと次の作品では温度変化をやりたい、ということにつながるかもしれませんが(笑)。

Fig.3: 冨安由真《The Doom》2021年、個展「The Doom」2021-2022年、アートフロントギャラリー(展示風景より)、撮影:西野正将

N:また冨安さんの作品に通底する特徴として、今回の展示のタイトル、Doom というテーマがあると思うんですけれども、終末のビジョンがやはり印象的です。富安さんご自身としても、このテーマの中に、たぶん気になる何かがあるんだと思うんです。終末のイメージですよね、馬がやってくる、黙示録に現れる馬。

T:そうですね、簡単に説明すると聖書の中に黙示録といわれるものがあって、世界の終わりを預言している預言書のようなものなんですね。その中で世界の終わりに4頭の馬が現れると言われていて、(今回の展示の中で繰り返し登場する)青白い馬というのは、英語だとPale Horse というんですが、その4番目に現れる馬で、死を象徴しています。黄泉の世界を従えてくるといわれているので、例えばキリスト教圏の創作物だと不吉なものの象徴として描かれていたりする。

N:象徴というと、「馬は我々とともにあった」といわれるように、キリスト教誕生の背景には牧畜と農耕がありました。共にある家畜だからでしょうか、聖書の中にも馬がモチーフとしてよく使われています。もちろんキリストの誕生の時の馬小屋のイメージもそうです。初めから終わりまで自分たちとともにあるパートナーアニマルとしての家畜。そういうものが同時に、最後の、終末のイメージに使われるのも面白いなと思うんですね。終末を我々が回避しながらも、なぜか繰り返し見ちゃう。映画や舞台などエンタメとして受け入れられている物語の何割かは、恐ろしい終末を描いたものですよね。

たとえば『日本沈没』も代表的なもののひとつですとか。そういうものが何故エンタテイメントとして機能するんだろうと、不思議に思いませんか。なぜ私たちは、それを不謹慎だとか、回避したいだとか思わず、敢えて何度も繰り返し見て、楽しもうとするんでしょう? これを研究している人がいまして、終末モノが好きな人、そうではない人、その性格を調べています。すると、かなりパンデミック観や、それに対してとる行動が違うということがわかった。終末モノを好む人の方がマスクをするとか、災害に備えているとか、その備え方が正確で必要なものを家にストックしているとか、避難経路に対する知識があるとか。つまり、終末モノというのはエンタテイメントとして機能している以上に、いざという事態へのリハーサルをやらせるという機能を持っているのではないか、というのです。本当にそういう天変地異が起きたときに、より生き延びやすくなるように練習させる役割をやっているんじゃないかとそのグループは考察しています。だとするとこれからも終末ものが好きな人が増えていくんじゃないか。特に日本は災害が多い国なので、終末ものの好きな人がほかの国より多い可能性もあります。その遺伝的傾向を持つ人が濃縮されている、ということもあり得るんじゃないかと思うんですね。

G:今日トークにいらっしゃっている方とか冨安さんの作品を好きなって方ってそういう傾向があるんじゃないでしょうか(笑)。

N:容易に推測されると思いますが……私も終末モノ、好きなんですよね。

G:怖いと思うと逆に見たくなる、怪談といわれると聞きたくなる、というのはありますよね。冨安さんの作品も結構、怖いとか不気味とか言われることがあるんですけれども、怖いものにわからないけれども惹かれていくのはどういうことなんでしょうか。

N:リハーサルの効果があるものだ、と思ってみると、終末モノといえども退屈だと思うんですよね。たとえば、免許更新でゴールド免許の方は見ないかもしれませんけれども違反をそれなりにしている方とか、必ず恐ろしいことが起きますよというビデオを見せられると思うんです。ただああいう形で見せられると、どうでしょう。やや退屈では?警察の方にお伝えした方がいいかも?(笑)。不謹慎かもしれませんが、エンタテイメントとして物語の中に入れていくと、むしろ見なくちゃ、観たいという気持ちは高まりますよね。そっちが本来の人間の性向としては自然で、怖いことをバーチャルとしては見たい、と思わせてリハーサルさせることで、本当の危険に対してレジリエンスを持たせるのだと思うんです。そこにエンタテイメントの要素があるというのは進化の戦略上有効だったんでしょう。けれども、それを現代の文脈で言ってしまうと不謹慎だということになる。けれども本義としては必ずしも不謹慎ではなくて、ただそういうように仕組まれているのだと思うんですよね。

T: 結構ホラーとかも研究のために見るんですけれども(笑)、実は私すごくホラー苦手で、基本的にこういう作品をつくっておきながらホラーは怖いので先にネタバレを全部読んでしまって、どのシーンで怖いことが起きるかを把握した上でないと見ないんですけれど(笑)、ホラーにもいろんなジャンルがあって、例えば心霊系とか、ダメなジャンルってあるじゃないですか。例えば私はスプラッターみたいなのはわかっていてもだめなので見ないんですが、今、リハーサルみたいな話もあって、なんか大丈夫なジャンルが個人個人で違ったりするのも面白いな、と。

N:大丈夫なジャンルが違う、多様性があるというのも重要で、ただ一つのジャンルにだけ全員が強いということになると、逆にそれ以外のものがやってきたときに、全員が一斉に死んでしまうことになりかねないですよね。それを避けなければいけないので、みんなちょっとずつ違う、バリエーションがあることが集団としての強さに直結するという構造になっています。必ず何人かは生き残るように出来ていて、ちょっと重なり合うように趣味とか趣向というのがバランスされているようになっていると考えるとよく説明がつきますよね。

T:今聴きながら思い出したんですけれど私すごい高所恐怖症で、高いところダメなんです。それなのにインスタグラムとかで高いところの画像とかばかり見ているんです(笑)。

N:面白い!

T:でもそれはまさにリハーサルで、もしこのガラスの橋が割れたときにどうやったら私は生き延びられるか、とかを確かに考えながらみていて、中野さんがおっしゃる通りだと思います(笑)。

夢の知覚から作品へ

Fig.4: 冨安由真《The TOWER (Descension To The Emerald City) / 塔(エメラルド・シティに落ちる)》2020-21年、「房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020+」2021年(展示風景より)撮影:中村修

Fig.5: 冨安由真《The TOWER (Descension To The Emerald City) / 塔(エメラルド・シティに落ちる)》2020-21年、「房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020+」2021年(展示風景より)撮影:中村修

G:ちょっと一瞬話を戻させていただくと、高いところが怖いという話があったんですが、関連した作品があったなと思ってこういう画像(Fig.4、Fig.5)も用意させていただいたんですが、ちょうどこのタワーの作品というのはご覧になった方も多いのかなと思うんですが、「落ちる」というのがテーマだったと思うんです。そのあたり何かあればお願いします。

T: この作品は、つい先日まで市原市でいちはらアート×ミックスという地域芸術祭があったんですけれども、そこで発表していた作品で「下降」をテーマにしていた作品です。3フロアにわたっていて、フロアがそれぞれお互い関連しあっているような構造になっています。3階では映像が床に投射されていて、エレベーターのシャフトの中を撮影した映像なんですけれども、ひたすらループで下に下降していくように見える映像が流れています。この作品はもともと私が幼少期に見た夢をもとにして制作した作品で、その夢は緑色の細長い塔の中をひたすら自分が落下していくという夢だったんです。昔から高いところは苦手だったはずなんですけれども、そういった夢を小さいころ見ていて。私自身よく夢を見る人間で、それをしかも覚えているんですよね。さらに夢の中でわりと知覚するんです。例えば何か食べたら美味しいとか、音がしてたりとか、場合によっては「痛い」とか。実際には起きたときにはケガとかしていないんですが、(夢の中では)痛い気がして。、私はわりと自分の見た夢をモチーフにした作品をつくったりしています。中野さんにお聞きしたいと思っていたのは、そもそもなんで夢を見るんだろう。あと、何故夢を知覚したように感じるんだろう。すごく不思議だなあと思っていて。

N:そうですよね、「唯識論」解釈してもいいかと思うんですが、怖い夢、落ちていく夢もそうだと思うんですが、こどもの頃の脳ってまだ配線が大人のようではなくて整っていないところもあるんですよね。整っていないところを整えていく作業をいつやるかというと夜やる。寝ている間に整えていくそのときに、身体感覚をつかさどるところ、たとえば地面に対してこうだということをうまく調整していくところがあるのですが、それを整えているときに多分落下している感じが起きるんじゃないかと推測できます。それが高いところから落ちる恐怖と結びついちゃったのかもしれない、その夢のときに。たぶん緑色の何かがあって、そのとき読んでいた物語と結びついたりその物語の恐怖と結びついたりということもしていると思います。シナプスの余分なところの整理を眠っているときにするので、こうしていろいろなものが結びついたりするんです。そういう物語と結びついて睡眠中に出来上がってきたものが夢だと考えられていて、またそれを記憶しているというのは普通の人はなかなかできないので、やっぱり冨安さんは面白いなと思うんですけれども、夢はみんなに、普通の人にも起きています。覚えているのは特殊で、美しい世界にすっと入っていけるのも凄いなと思います。夢の記憶って、起きてすぐは夢だとわかっているんだけれども「現実に起きたことが過去の記憶になったもの」と「過去に夢で見たもの」ってだんだん区別がつかなくなるんですね。これは同じように記憶として保持されるので、やっぱり起きていることっていうのは、これ冷たいな、とかこれ滑らかだなっていう感覚を私たちは触ったり見たり聞いたり味わったりするとわかるけれども、それも時間の経過とともに脳内の反応に還元されてしまう、あるように思ったという記憶があっても、本当にあったかどうかわからない。確かめる方法がないんです。知覚がすべてであると考えると眼で見たことと現実に起きたことの区別がつかなくなっていくのは自然だなと思うんですよね。

T:それで今ちょっと思い出したのは、またまたヘンな話になるかもしれないんですが、正夢ってあるじゃないですか。友人ですごい不思議だったんですけれども、めちゃくちゃ正夢を見る子がいるんですよ。しかも本当に具体的なんです。例えばこの道を進んでいくと次に曲がり角でこういう人とすれ違う、みたいなことを全部覚えていて、ただあまりに見る正夢が日常に即しているので何も劇的なことは起きない、だけどすごいディテールまで覚えていて、彼女いわく何の役にも立たない、そこでそういう服装の人とただすれ違うということしかわからない。でもなんでそんなことが起きるんだろうと。それは別に解明されていないことかもしれませんが。

N:そうですね、今の心理学でいえそうなこととそうでないことの両方の説明をしますけど、前者でいうとしたらこれは、こういうことかなと思います。たとえば、そこの角を曲がるということをそもそもしなければその人には会わなかった。そこでもしその角を曲がらずに、別の人に出会った、あるいはその人が別の服を着ていたりしたら、アテンションがかからないから、記憶には残らない。そもそもそういうことは覚えていないということになるんです。けれども、たまたまその人がその服を着ていて、ああこれは夢に出てきたのと同じだ、となったら記憶により残る。そういうことで、多くの記憶が脱落していく中でその記憶だけが残っていくということで、一応、心理学上説明はつくんですが、でもこの説明は結構つまらないなと自分でも思いますね(笑)。

もっと面白い説明を考えるとしたら……私たちが時系列で覚えていることが、実は時系列ではないという可能性です。私たちは、時間は一方向にしか進まないと思っている。でもそれは実は錯覚で、もしかしたら私たちは時間を逆行できるかもしれないという可能性もあるんです。けれども今のところそれを証明したり利用したりできるような技術がない。科学もその辺のところは議論の途中なのです。説明ができるようなしっかりした理論というのはまだない。まだない領域のことを、その、正夢を見るようなひとはやっているかもしれない。という説明の方が私は好きです(笑)。

Fig.6: 冨安由真《Making All Things Equal》2019年、個展「Making All Things Equal / The Sleepwalkers」2019年、アートフロントギャラリー(展示風景より)

撮影: 加藤健

Fig.7: 冨安由真《Making All Things Equal》2019年、個展「Making All Things Equal / The Sleepwalkers」2019年、アートフロントギャラリー(展示風景より)

撮影: 加藤健

G:今夢の話が出たのですが、かつて冨安さんがアートフロントで展覧会をやったときに夢のことを取り扱ったことがあったんですけれども、それは同じような夢だったんでしょうか。それともちょっと違うタイプの夢かそのあたりちょっとご説明いただけますか。

T:これ(Fig.6、Fig.7)は2019年にアートフロントで個展をしたときのものなんですが、いわゆる荘子の「胡蝶の夢」という説話のを題材にしています。「胡蝶の夢」を説明すると、荘子が寝ているときに自分自身が蝶になる夢を見た、蝶になってひらひら飛んでいたんだけれどもぱっと起きたら人間の自分に戻っていた、蝶の自分と人間の自分とどちらが本当の自分なのかわからない、というところから、夢の世界と現実の世界はどっちが上でどっちが下とかではなくて、等価な関係にあるのではないか、ということを語ったような話なんですね。この一連の話のことを「胡蝶の夢」という呼び方をするんですけれども、それをモチーフにして、こういう部屋のインスタレーションをつくりました。部屋の中に実は生きた蝶を羽化させてたくさん飛ばしていて、蝶って寿命が短いんですよね。二週間ぐらいしか生きないんですけれども、この展示自体1か月ぐらいあったので、中で飛んでいる蝶が次第に寿命尽きて死んでしまうこともありました。でもそれもそのまますごく綺麗な状態で展示していたので、生きている蝶と、いうなれば死んでしまった蝶が展示の中で共存していたんです。生きている蝶なのか死んでいる蝶なのかパッと見ただけではわからない、でも生きている蝶はたまに飛ぶんですよね、そこで急に飛ぶのでお客様はびっくりして(笑)。でもそういう生きている、生きていないの境目が分からない状態をこの展示ではつくっていて。で「胡蝶の夢」に繋げるならば、夢の世界と私たちが現実だと思っている世界の境目はどこにあるんだろう、生きているということと生きていないということの境目はどこにあるんだろう、もしかしたら境目はないかもしれないし、重なりあっているかもしれないし、さっき中野さんがおっしゃった、時間がもしかしたら逆行できるのかもしれない、というのと同じように、もしかしたら次元が層みたいに重なり合って、本来はどこかで繋がっているかもしれない。そういうような気持ちがあってつくった作品になります。

Fig.8: 冨安由真《ヤコブの梯子》2019年、撮影: 野口浩史

G:このインスタレーションの中には、夢をモチーフにした平面作品(Fig.8)も飾られていましたね。

T:それこそ冒頭の話にちょっと戻って、科学と信仰は両立できるものではないか、補完関係にあるのではないかという話にも戻る感じになるのですが、世の中にはわからないことがたくさんあって、それを科学は研究して解明していっていると思うんですけれども、今私たちがそれは非科学的だと、なんていうかバカにしているといったらあれですけれども、あまり大したものではないという価値を置いているものが、もしかしたら今後科学が発展していく中ですごく大事なことだって気づかれて、そこの研究が進んでいく可能性もある。わからないものを排除したり、つまらないと思って見捨てていく、というのが私自身すごく勿体ない、そこを拾い上げることにすごく価値があると思っています。もちろん科学の分野でも研究されている方はいっぱいいると思うんですが、芸術っていうのは私からするとそういうものの表現がしやすいというか、自由に表現できるものなので、そういうわからないものを拾い上げる作品を作りたいなと思って、ずっとやってきているところはあります。

N:面白いですね、描かれているどのイメージも神話的なモチーフというか、現実に起こるかといえば起こりにくいのかもしれないけれども、人間のビジョンの中では繰り返し提示されるものかなと思います。たとえば雲に向かって伸びていくのはイリヤ・カバコフを思わせるような感じですよね。人間が繰り返し見てしまうビジョンというのが面白いな、と思うんです。この現象はいったい何なのかと考えてしまう。私たち現代人は、科学がすごく好きというか、科学を宗教のようにとらえていると思うんです。特に20世紀から21世紀にかけてはそういう傾向がかなりあったと思います。ノーベル賞が出来て以降くらい。こうして科学が宗教化している中で、その問題点というのもすごくある。科学がまだ手が届かないところについては、科学は語ることができない。当たり前のことですよね。でも科学が宗教化してしまっていると、そこはもう「異郷の地」のように捉えられてしまう。そんな現象はない、と排除しようとするんです。排除しようとするものの中に本当は真実があるのかもしれないのに。例えば、今回のパンデミックだってまだ全然わかっていない、新しい現象が次々に見つかりましたよね。なんで日本人で感染者が少ないようにみえたのか、一旦収束したようにみえたのはなんだったのか、なんで変異がこんなスピードで起きるのか……実際、そんなことも全然これからの領域なわけです。科学のどまん中にいる人ほど謙虚で、科学は意外なほど無力というか、科学の歩みが着実だけれども遅いということをよく知っています。まだわからないことがたくさんあるのだと。でも科学を宗教のように信じている人は、科学が強力でそれが技術開発も後押ししたことからまるで魔法のようにいろいろなことを解決してくれるという成功体験をもって、科学が万能で力があるものだと錯覚してしまう。錯覚した結果、科学がまだ触れることのできていない世界を貶めてしまうことがある。これはあまりよくないことだと私は思っています。繰り返されるイメージはいったいなんなんだとか、どうして怖いことを無意識に生成してしまうんだろうとか。ただ、科学と宗教性のもっと良好な関係を築くことはできるんじゃないかと希望をもちたいとも思っているんです。

T: 中野さんにお聞きしたいと思っていたんですけれども、私は普段科学者の方とお話しないのでもしかしたらそういうことを考えている方っていっぱいいるのかもしれないんですが、中野さんがすごいというか面白い方だなと思うのは、芸術に対して造詣が深いというか、実際に教えてもいらっしゃるし、藝大にも行かれている、今度展示もされるのですよね。

Fig.9: 個展《中野信子の「星の時間」》2022年 MAHO KUBOTA GALLERY 展示風景

© Nobuko Nakano / courtesy of MAHO KUBOTA GALLERY

N:たとえば今日はほんとは冨安さんの脳波をとって自分の展示にできたらいいなと思っていたんです。展示そのものは、2月4日から19日までMAHO KUBOTA GALLERYで始まるんですが……、準備は結構大変なんですね(笑)、初めてやるので。わからないことばかりで、皆さんに助けていただいています。この装置を来る人につけていただいて、その人の脳の活動をとって、その人の特徴がよく表れるようにデザインして表示するんです(Fig.9)。それをNFT化して販売もします。それで冨安さんの脳波をさっき測ろうとしていたんですけど、冨安さんが小顔なのでちょっと装置がフィットしにくくて(笑)、こういうお答えでご質問の答えになっていますか?

T:はい、科学者としての視点と、いうなれば制作者としての視点とを共存されていることが私からみるとすごいことだな、と思っていて。

N:うーん、たしかに、たくさんはいないかもしれないですね。科学者として、論文という形で科学的な知見を発表するのは限界を感じることが多いんですね。一般向けに発信するとなると、受け手のリテラシーとの乖離がかなりあるし、リーチがどうしても……。そうすると、もっと違う表現の仕方をした方がいいのかな?というのがもともとの動機としてあって、アウトプットの一つの形としてアートという選択肢もあるなと感じたことが大きかった。この「星の時間」の展示はその最初の試みなんです。私はさっき神戸から帰ってきたところと言いましたけれども、神戸ではダンスクリエーションをしていました。舞台を11月にやるんですが、東京芸術劇場を皮切りに5都市をまわります。これをつくっているときの途中では、ダンサーに踊ってもらって脳波をとってみたんですが、グリーンとかオレンジがよく見えて、実はオレンジってあまり出てこないんですが、宇宙や世界そのものと繋がっているような感覚だとか、すごく心地よい状態だったりとか、そういうものが見えてきていました。踊っているときはそうなのかもしれない。非常に美しいですよね。これを冨安さんで測ったらどうなるのかなと(笑)。そして、このデータを来てくださった人からも測らせっていただいて、映像として鑑賞してもらうという展覧会です。

G:中野さんの個展「星の時間」はMAHO KUBOTA GALLERY で開催しています。HPから予約してください。

ここで一旦トークを切らせていただき、会場からの質問などありましたらお答えします。

会場:ネタバレになってしまうかもしれませんが、どのような死生観をお持ちか、教えていただけたらと思います。

T:死生観についてはまだ考え途中なところもあるので今後変わっていくかもしれませんが、それこそ中野さんがおっしゃっていたような、時間というものが実は戻れるもの、繋がっているものではなくて断片的なもの、という考え方も持っていて、そもそも死はあるのかっていうところにも繋がっていくのかも。もともと私は死んだあとには何もない、と思っているタイプで、若いころは、死んだあとは完璧になんにもないと思っていたんですけれども、でもそれはどうなんだろうと最近思うようにもなって、でも、言おうとしても難しいですね……。

N:ヒトの脳の重量は相対比として(体の大きさと比べると)大きいのです。記憶能力はかなりのもので、たとえば私たちは朝、目覚めると昨日の自分と今の自分が一緒だっていうことを確認することができます。記憶によって。一方、それをたぶん他の生物は私たちほどの精度ではできないんじゃないか。また、仲間を仲間であると認知するというのは、私たちは見た目を重視して認知しています。他の動物だったら見た目よりもむしろにおい匂いなどでアイデンティファイしますよね。記憶の照合の仕方も違う。興味深いのは、においが変わると、もう自分の子どもであっても認識できなくなることがある、という現象です。人間のにおいがつくと母親が育てなくなってしまうから、不用意に野生の動物の子どもに触れてはいけない、などと、きいたことがありませんか。これは、もうアイデンティファイできなくなるということではないのか。その母親にとっては、人間のにおいがつき、同じにおいがついていたはずの自分たちの集団から、その子は外れてしまった。不在であることが死とおなじなんです。そこには時間もは存在しない。ただフラットにこういう3Dの空間だけがあって、前あった空間と今ある空間は同じではないかもしれない。巣とか、そこは安全だと思っている空間だけはにおい、おそらく脳内ではオキシトシンの濃度の高さで判別して、そこに戻ってくることになるんでしょうけれども、我々が思っているような、認知とも違っているでしょう。

死という現象そのものを認知することができるというのもヒトならではの能力だろうと思います。いつまでも、死んでしまった人を忘れない。いつか自分も死ぬことを思う。時間の感覚は記憶の機能が脳になければ存在しません。私たちの時間の感覚っていうのは、過去から未来に向かって一直線にあると思われているけれども、それは私たちの脳の中だけで起きている、錯覚にすぎないのかもしれない可能性だってあるわけです。もしも、その一直線の認知というのがもしそうではなかったとしたら。そういう思考実験もできなくはない。超脳現象として時間が進んでいくものだとしたら、信じさせられているのだとしたら、それを変えることもできることになりますよね。これは認知心理学者としての考えですが、カルロ・ロヴェッリなどは時間は存在しない、物理の視点からもっと考察していっている人もいます。それも面白いので、時間についての創作もアートという形でそのうち出てくるのではないかと期待をしたいところです。

T:今記憶についてのお話を聞いていて思い出したんですけど、何も裏付けはなくて私の感覚的な問題なんですが、この世界ってコンピューターのようなものなんじゃないか、と思うことがあります。コンピューターってあるデータを削除すると消えるじゃないですか、それが死なんじゃないか、でもなくなっているけれどもコンピューターの中には残っている、ゴミ箱にいれても残っていてゴミ箱から消しても残っていたりしてそれがうっかりバグとして出てきてしまったものが幽霊なんじゃないかと。

N:デリートは、データとしてはまだ存在しているのに、ただ呼びだせなくする処置をしているだけ、ということですね。もし私たちの記憶もそうなっているのなら、たまにそれをアンデリート、呼び出せちゃう人もいたりするかもしれない、と考えるのは面白いですよね。そういうことが普通の人にできたらもっと楽しいかもしれない。正夢は、実はそういうものかもしれないですよね。

G:ありがとうございます。トークはここまでとさせていただきたいと思います。続きは中野さんの「星の時間」展や冨安さんの出ている金沢21世紀美術館での「アペルト15 冨安由真 The Pale Horse」、東京シティビューでの「楳図かずお大美術展」にて作品を鑑賞しながら発見していっていただけましたら幸いです。今日は朝早くから来ていただき、ありがとうございました。

●中野信子:星の時間 MAHO KUBOTA GALLERY 2022/2/4-2/19 【展示期間終了】

●アペルト15 冨安由真 The Pale Horse 金沢21世紀美術館 2021/10/30-2022/3/21

●楳図かずお大美術展(冨安由真参加) 東京シティビュー 2022/1/28-3/25

あべのハルカス美術館 2022/9/17-11/20

アーティスト

関連ニュース

![[企画発表] 房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020+](https://artfrontgallery.com/whatsnew/444530420950a4eba77016b6ffe4d77c02e15d88.jpg)

![[ポストカード] アペルト15 冨安由真 The Pale Horse(金沢21世紀美術館)](https://artfrontgallery.com/book/assets_c/2022/03/FJNTvbOVQAAxCit-thumb-1368x2048-9726.jpg)