プロジェクトProject

Gallery's Picks for the Month (10月)

奥能登国際芸術祭

[今月のピックアップ作品]

先月に引き続き、石川県珠洲市にて11月5日まで開催中の奥能登国際芸術祭2020+に参加している作家からギャラリー一押しの4名の作品を紹介します。芸術祭での作品解説も対にしてお届けします。コレクション作品と空間的な作品の違いもお楽しみ下さい。

作品のお問い合わせはcontact@artfrontgallery.com もしくは03-3476-4868(担当:庄司・坪井)まで。

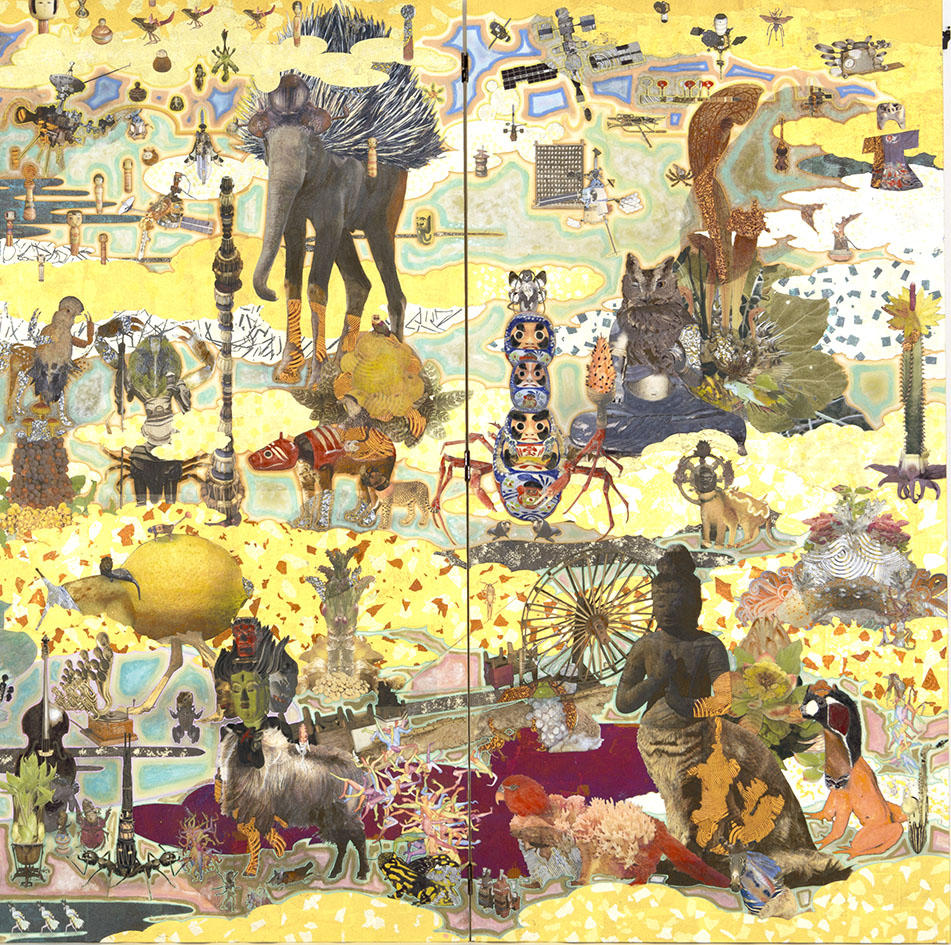

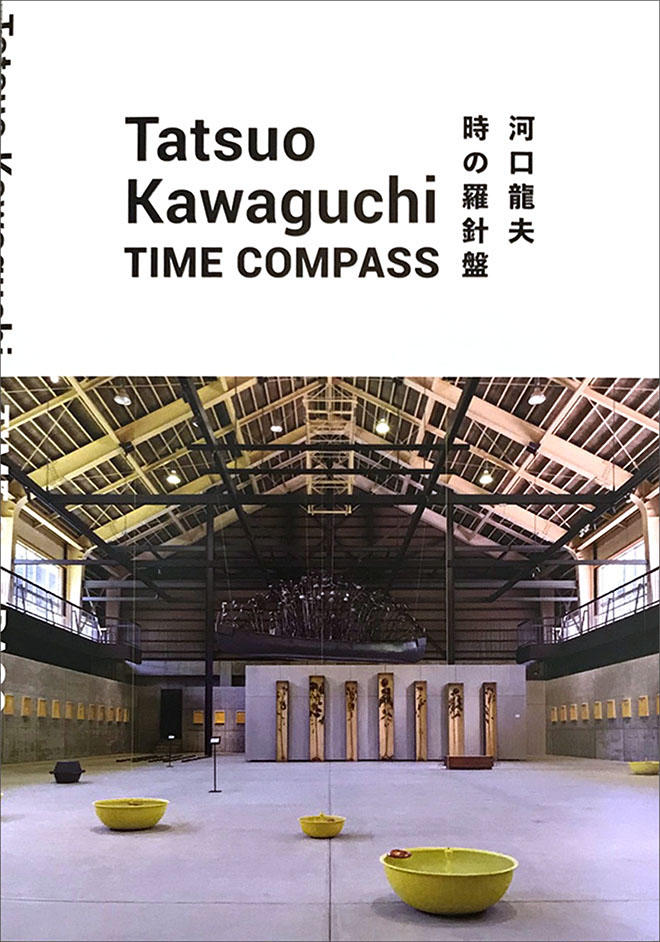

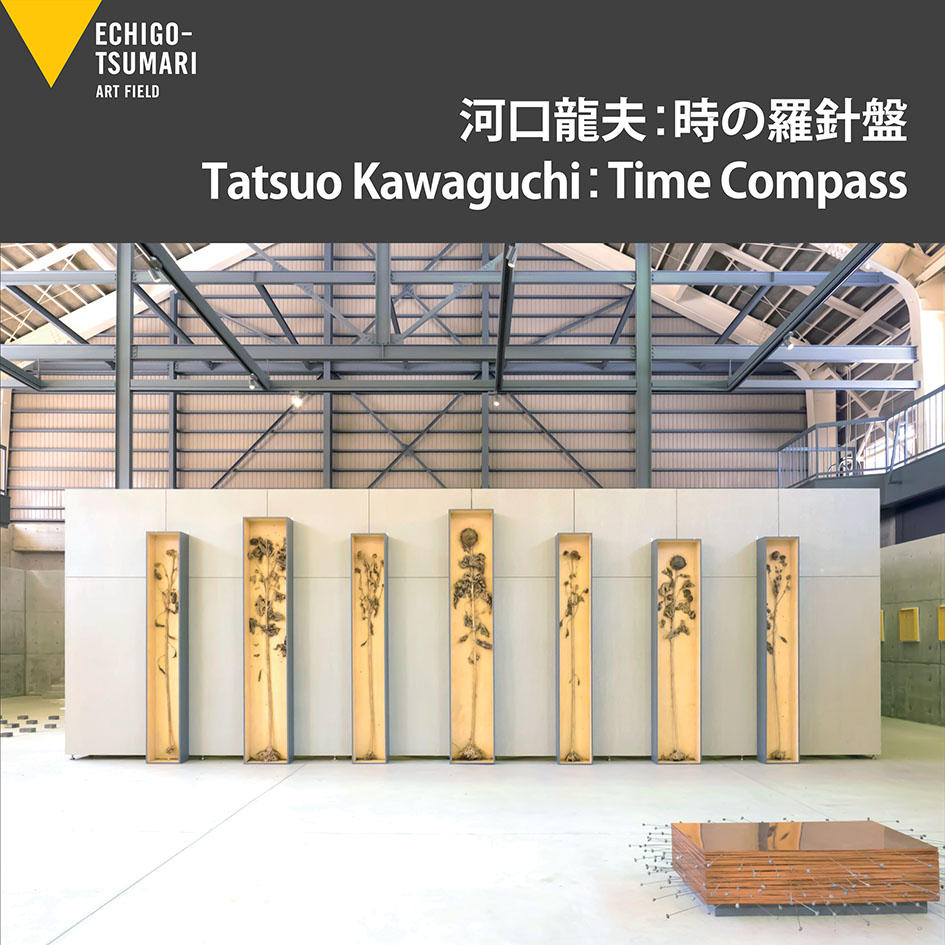

河口 龍夫

河口龍夫は、1940年兵庫県神戸市に生まれ、62年に多摩美術大学絵画科を卒業後、65年に神戸在住の若手作家とグループ<位>を結成し脚光を浴びて以降、89年の「大地の魔術師たち」(ポンピドゥー・センター、パリ)に参加するなど、日本を代表する現代美術アーティストとして活躍し続けています。河口は自らの制作のテーマに「関係」というキーワードを据え、物質と人間や時間との関係を表現する作品を制作しています。制作活動の一方で、河口には今年の3月に退官するまで長きにわたり数々の大学で教鞭を執ってきた、教育者としての側面もあります。

奥能登国際芸術祭2020+では、2017年に制作された恒久作品《小さい忘れもの美術館》が再びお目見えします。2005年の能登線の廃止に伴い廃駅となった旧飯田駅を丸ごと利用した本作品において、河口は忘れられることの意味を問い、駅全体を「忘れもの」で満たしました。小さな駅構内に入ると、壁一面にカバンや杖などの「忘れもの」の影が黄色のスプレーで象られています。駅員室は黄色一色の室内に黄色く着色された先ほどの忘れ物が壁一面にかかっています。ホームには忘れものの傘が草花のように群立し、ホームに佇む貨物車の車内は一面黒板になっており、鑑賞者はそこに「未来に残したい言葉」を書くようになっています。

奥能登国際芸術祭参加作品No.34 《小さい忘れもの美術館》installation view (Photo: Nohagi Naka)

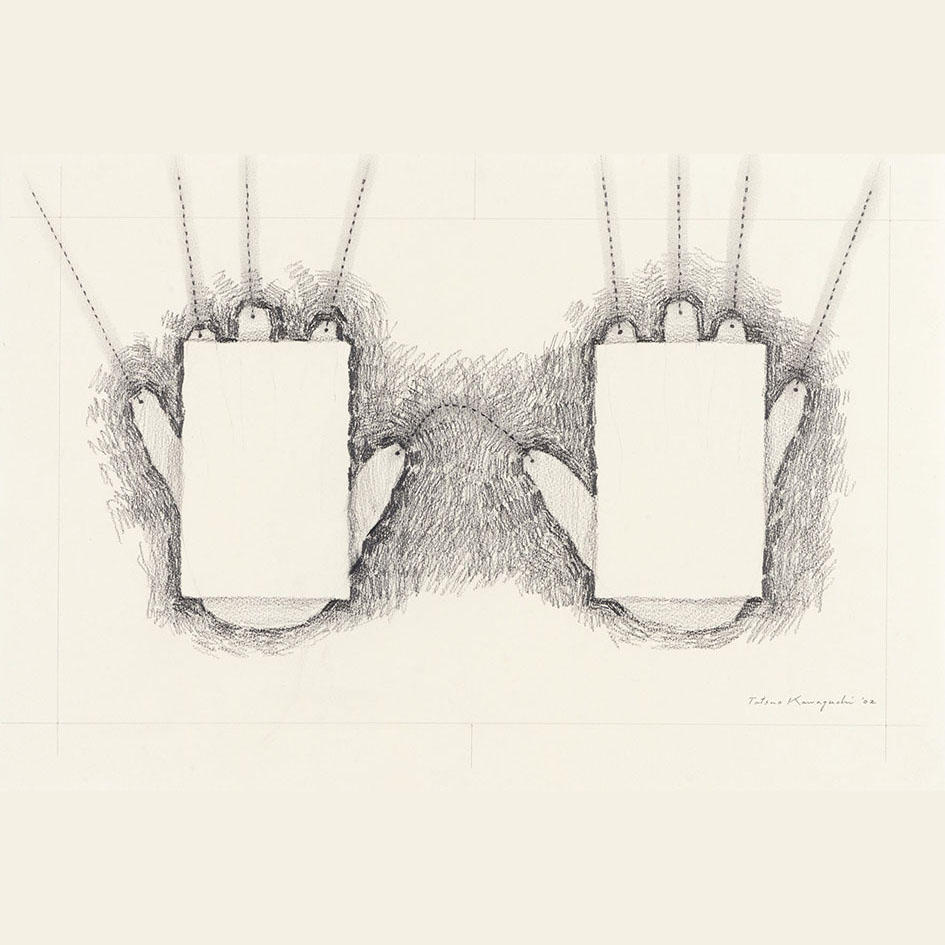

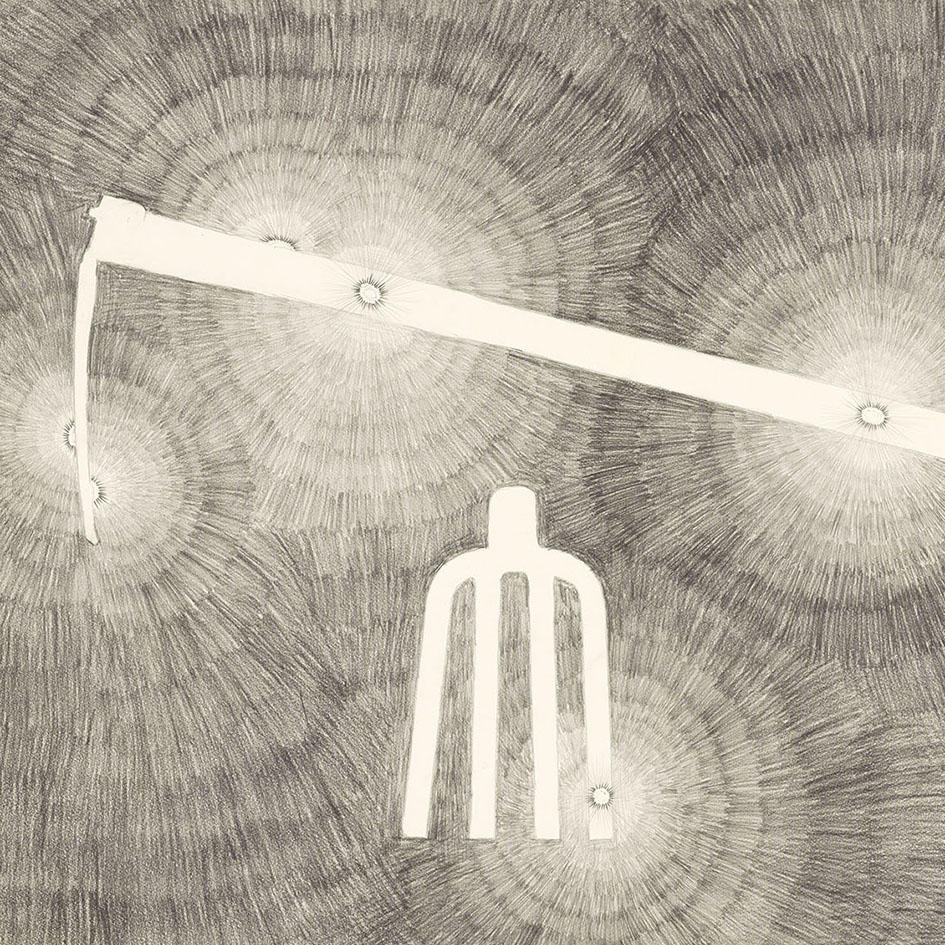

この黒板の貨物車に先立つこと2003年、「大地の芸術祭」の旗艦施設「農舞台」に制作された黒板塗料で覆われた教室のインスタレ―ション作品《関係-黒板の教室》を制作しました。本作品は 2021年の夏に改修が施された のですが、その際、河口は廃校から集められた教材を使用したアートボックス作品を制作し、整列する机の天板下の空間に埋め込みました。各々個性的なアートボックスが作られた中でも、とりわけアイコニックな《関係-教育・キーパーソン》が今回特別にレリーフ化され、アートフロントギャラリーからリリースされました。黒板塗料で塗られた学校の鍵を鏤めた本作品はウィットに富んだ作品タイトルもさることながら、その「キー」が一つではないというところが、河口の教育者としての信念や愛を垣間見ることのできる一品です。

河口龍夫《関係-教育・キーパーソン》425x493x130mm, ミクストメディア, 2021

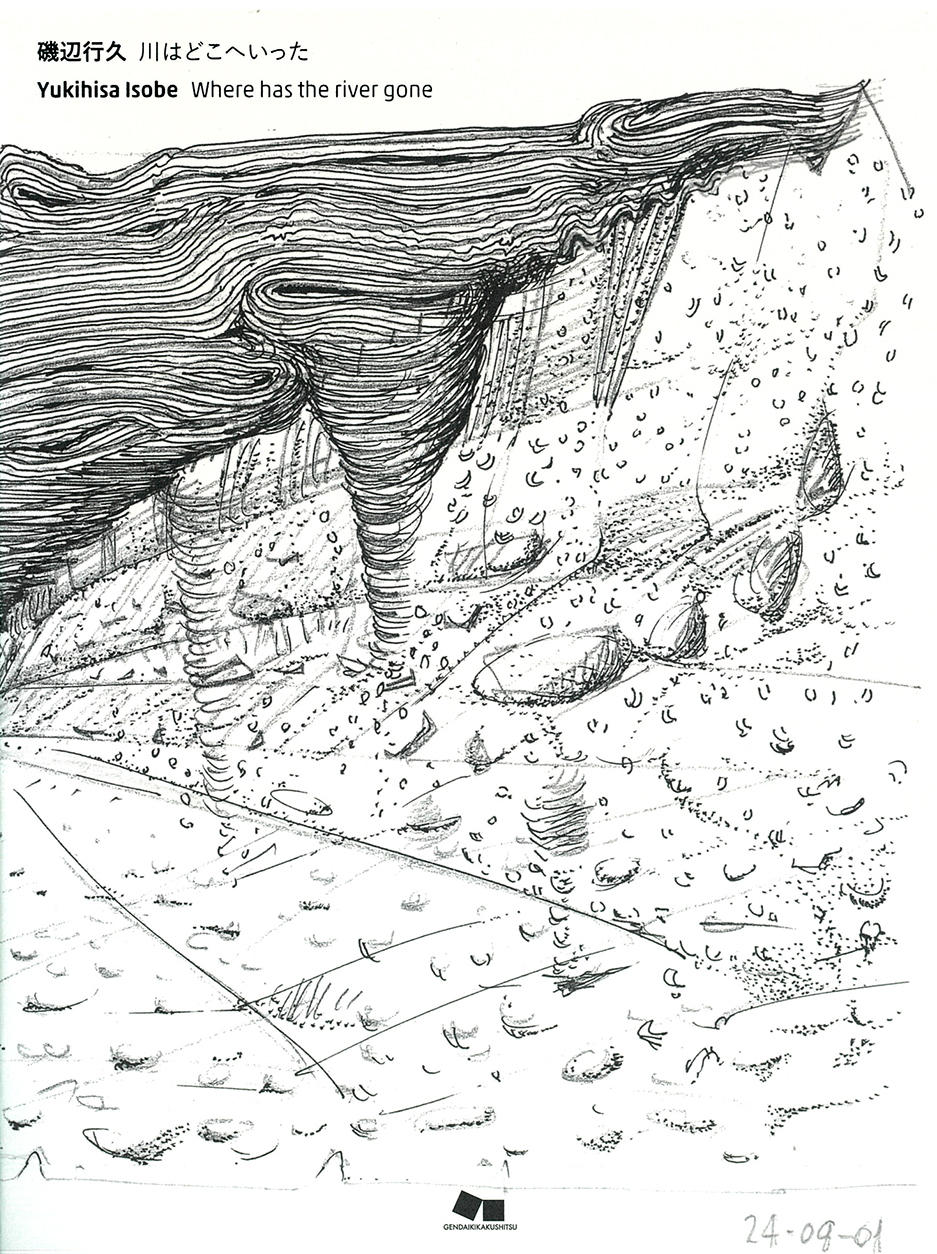

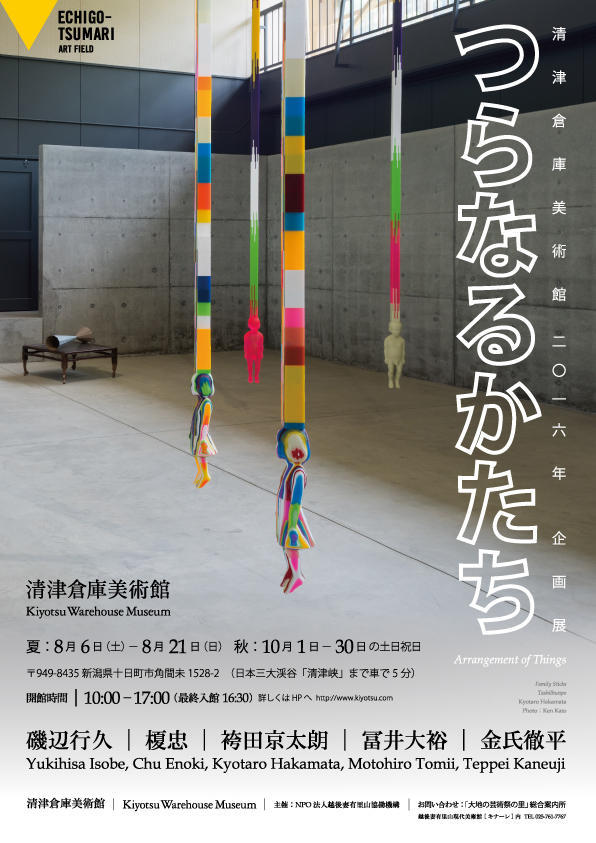

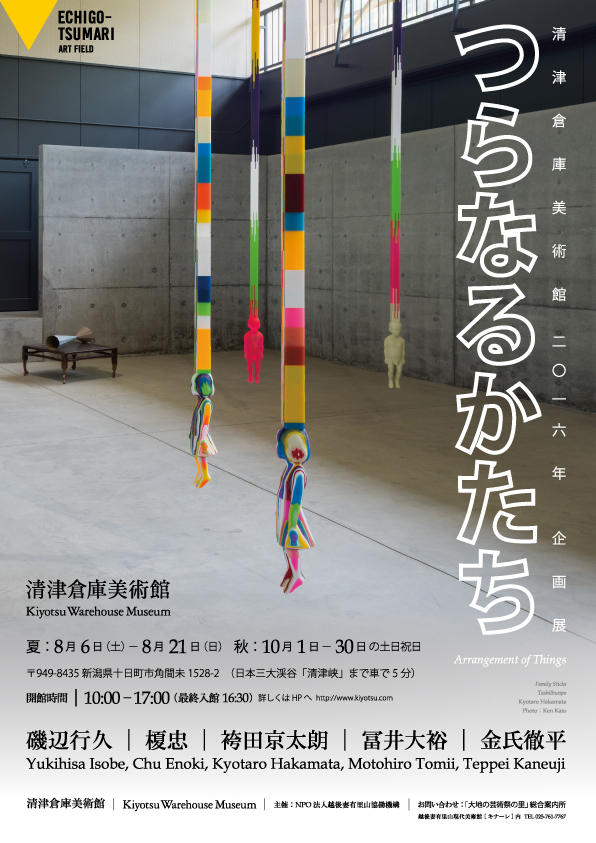

磯辺 行久

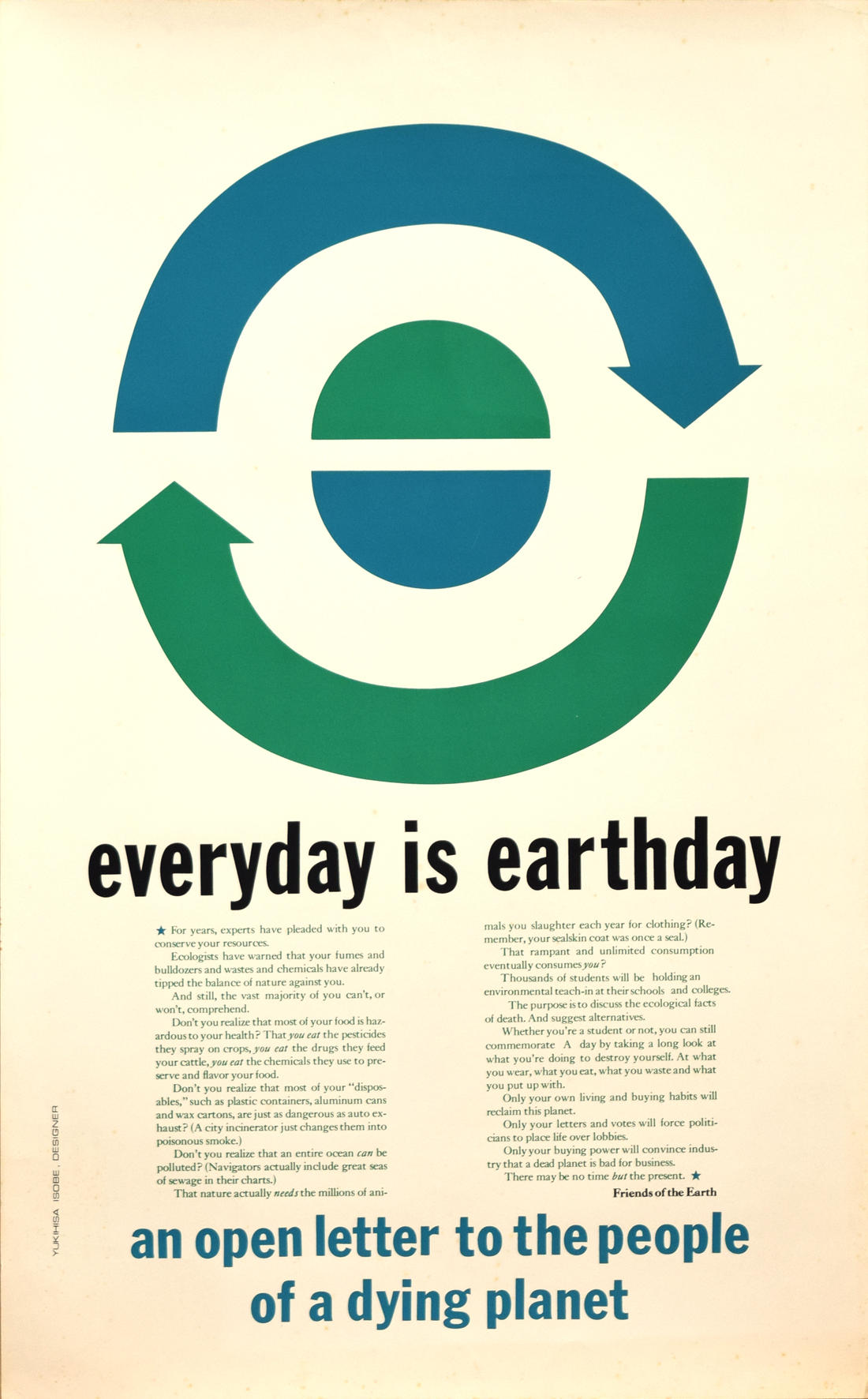

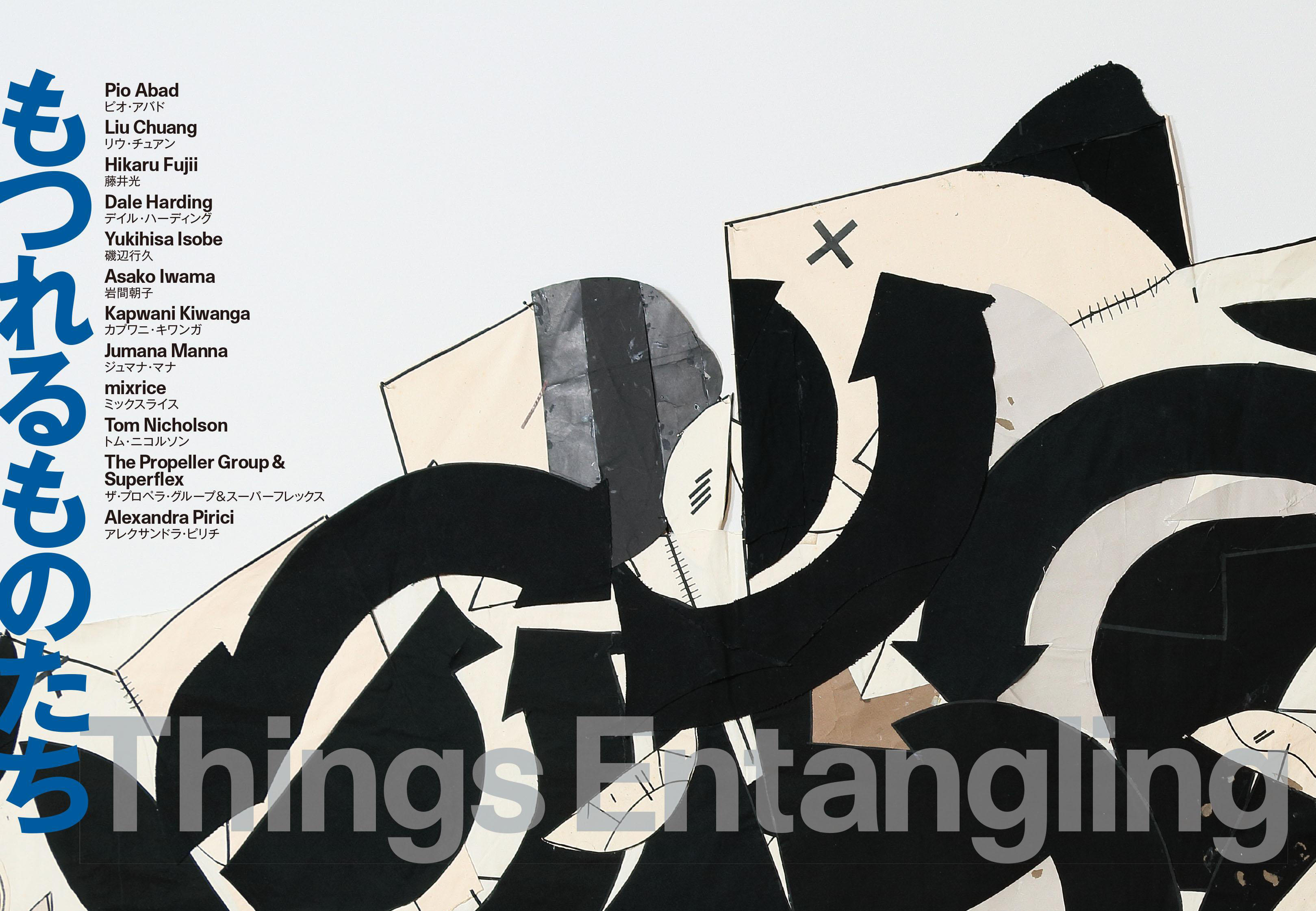

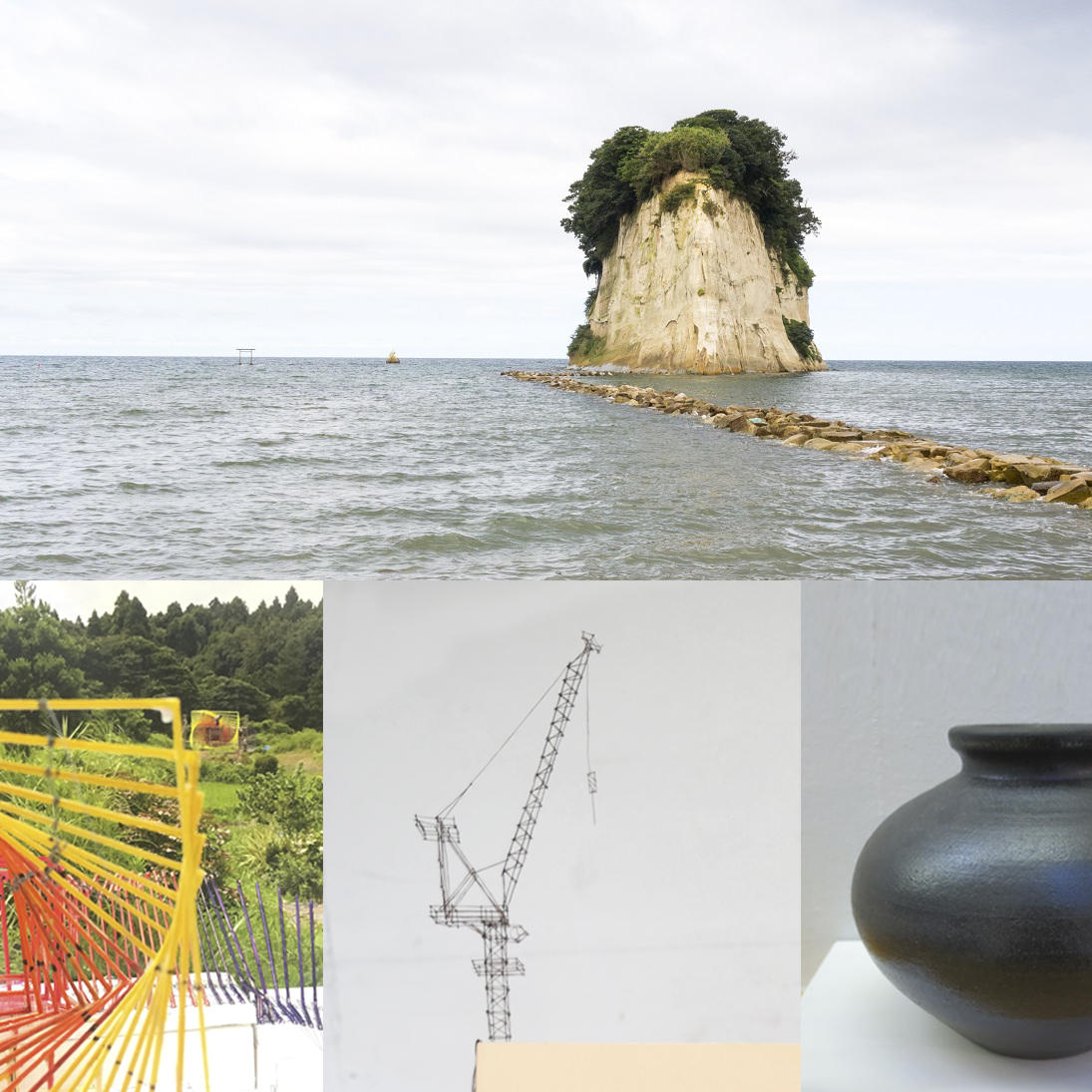

磯辺行久は1935年東京生まれ、1950年代から版画を制作し、60年代にはいるとワッペン型を反復したレリーフを制作し一躍注目を集めます。65年ニューヨークに渡った磯辺は、当時のアメリカで巻き起こった環境との共生を目指すムーブメントに関わったことを機に、自然環境と共生していくための環境計画「エコロジカル・プランニング」への活動へとシフトしていきます。大地の芸術祭とでは開催前の地域調査に始まり、2000年以来信濃川や土石流の変遷を浮き彫りにする大規模な作品を次々と生み出しております。

奥能登国際芸術祭2020+への参加にあたり、磯辺は珠洲を特徴づける自然的条件として、大陸から吹く偏西風と沖合でぶつかる寒流と暖流に注目しました。そこで磯辺は風と海流、ふたつの特徴を体感するために行われたワークショップを実施、その記録展示とともに珠洲という大地が歩んできた物語を具象化するプロジェクト《偏西風》《対馬海流・リマン海流》を制作しました。珠洲市内の小中学生を対象に開催された「偏西風検証ワークショップ~実証実験~」では、市内の各学校からメッセージを書いたはがきを添えた約千個の風船を一斉に放ち、上空の風に乗せて飛ばしました。風船の落下範囲等の記録や風船の拾得者とのメッセージのやり取りが会期中に作品として発表されます。

「偏西風検証ワークショップ~実証実験~」の様子( 奥能登国際芸術祭2020+公式twitterより転載)

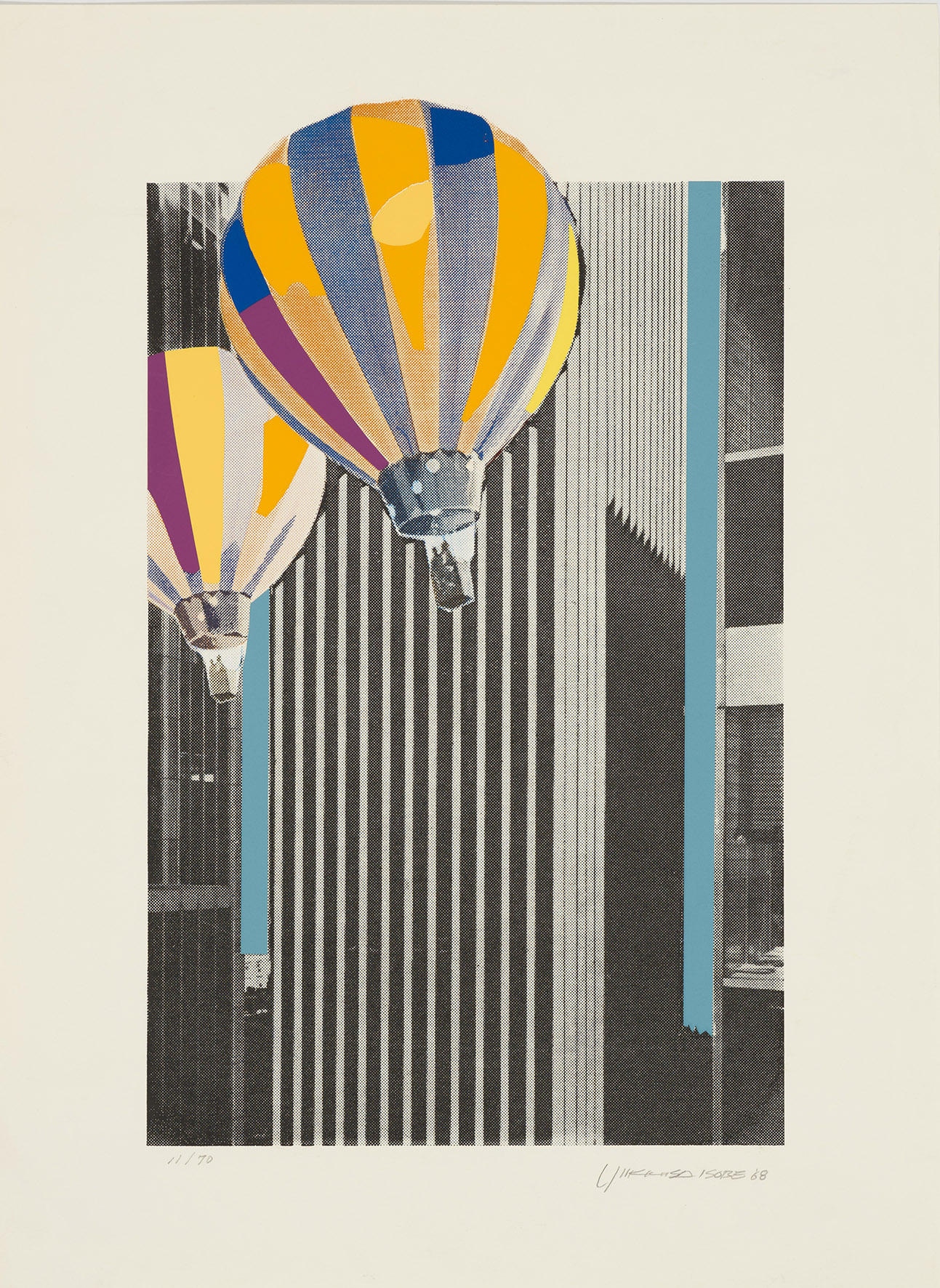

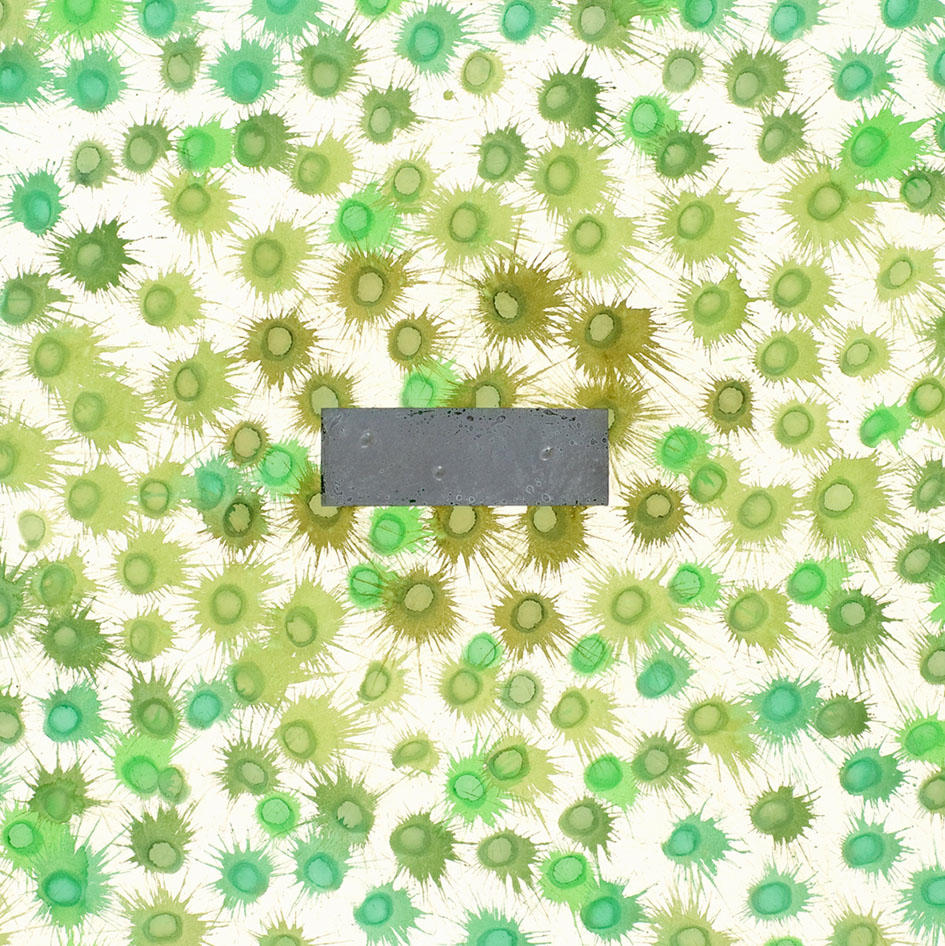

この珠洲でのプロジェクトと関連してお勧めしたい作品として、シルクスクリーン作品《untitled (M19)》をご紹介いたします。そびえたつモノクロの摩天楼とビルの切れ目からわずかに見える青空を背景に、カラフルな気球二つが悠々と浮かぶ大胆な構図を湛えた本作品は、磯辺がアメリカ滞在中の1968年に制作されました。65年に渡米した磯辺は、当時のアメリカで勃興してきたアートとテクノロジーの融合を目指す動向に大きな影響を受けます。磯辺は作品のモチーフとして風や空気といった自然エネルギーに注目し、風とパラシュートの作品やアポロ11号の月面着陸中継イベントでの熱気球の飛行パフォーマンス、70年の環境保護啓発イベント「アースデイ」でのエア・ドームを次々と発表していきます。

環境科学への探究に突き進んだ当時を振り返った磯辺は、60年代のアメリカの環境への考え方に通底していた、シリアスなだけでない、人間が自然に適合していくことへの憧れや夢といった、「ロマンチックなまなざし」に惹かれたといいます。おそらくは、珠洲でのワークショップに参加した児童たちも感じたであろうこの「まなざし」の一端を、我々は《untitled (M19)》のカラフルな気球からも垣間見ることができます。

磯辺行久《untitled (M19)》 (i)485x295mm, シルクスクリーン, 1968

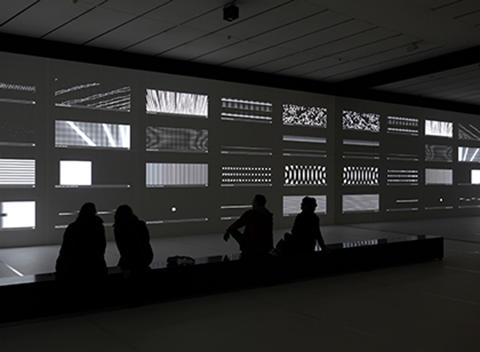

カールステン・ニコライ

旧東ドイツのカールマルクスシュタットに生まれたカールステン・ニコライは、90年代にベルリンを拠点に美術家としてのキャリアをスタートさせて以降、97年にはカッセルのドクメンタXに出展します。その後も欧米各地で展覧会を開く一方、アルヴァ・ノトの名前で電子音楽でも知られるようになり、ファクシミリ音やクリック音にまで音楽の領域を広げるなど視覚アートと音楽の世界を自由に行き来しながら活動の場を広げてきました。

カールステンが珠洲で展開するのは、2017年3月に閉所となった旧粟津保育所に展開されるインスタレーション作品《Autonomo》。会場の遊戯室には大きな金属の円盤がいくつか吊られ、テニスボール送球機が置かれます。飛ばされたボールが円盤や壁に跳ね返る音でランダムに発現する音や振動を知覚するインスタレーションになります。閉鎖したばかりの保育所へのオマージュとして、「遊び心」や「おもちゃ」、「子どもらしさ」をキーワードとする作品を展開します。

《Autonomo》参考画像(珠洲公式webより転載)

人間の知覚や自然現象の持つ特性やパターンをテーマとして、美術、音楽、科学の領域を横断する作品を発表してきたカールステンにとって、自身の作品は自然からインスピレーションを得ているものが多いといいます。自然界に現れるものの予想不可能なランダムさは、様々な角度で飛ばされるテニスボールの軌跡により様々な音を鳴らす今回のインスタレーション作品にも表れています。

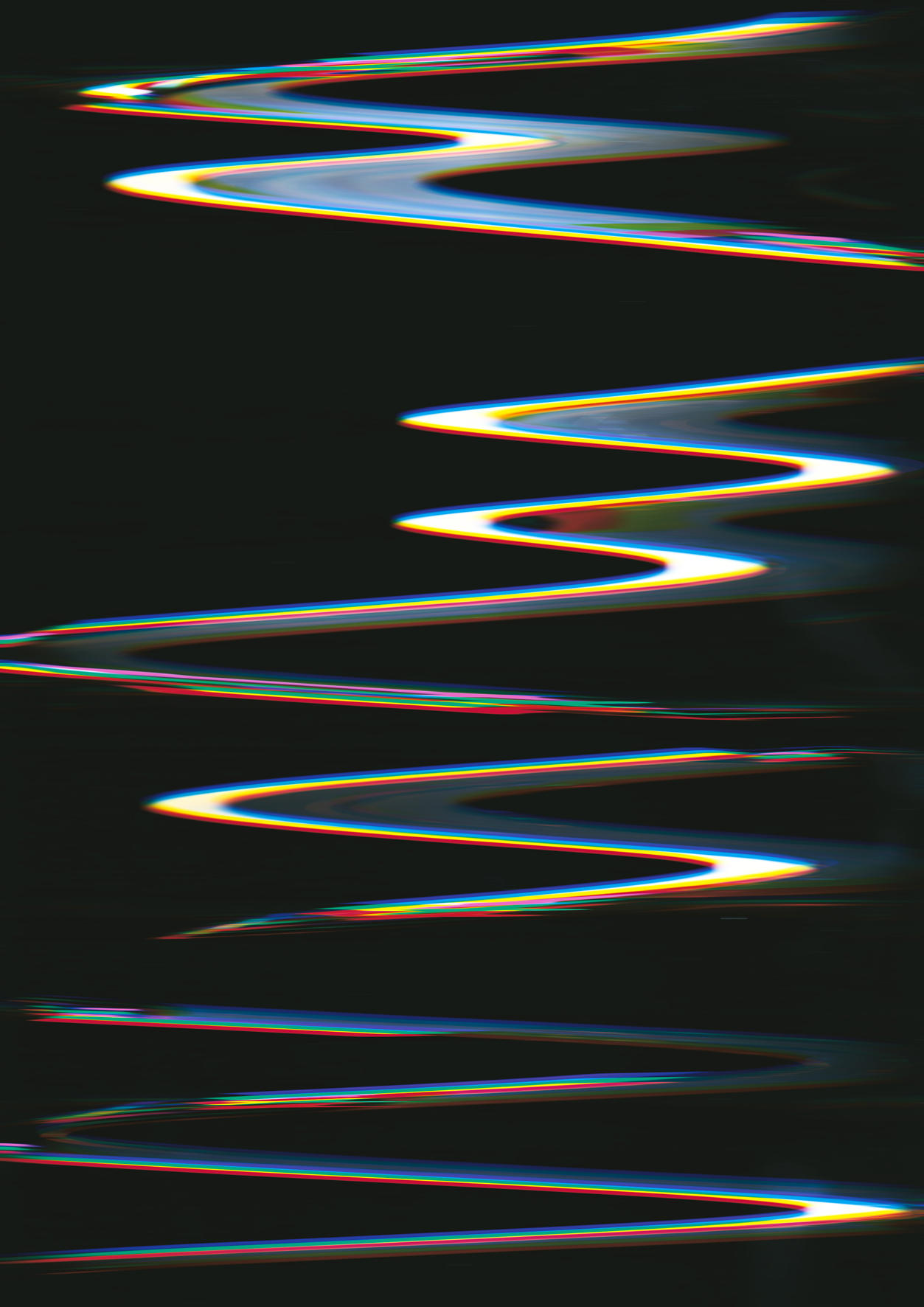

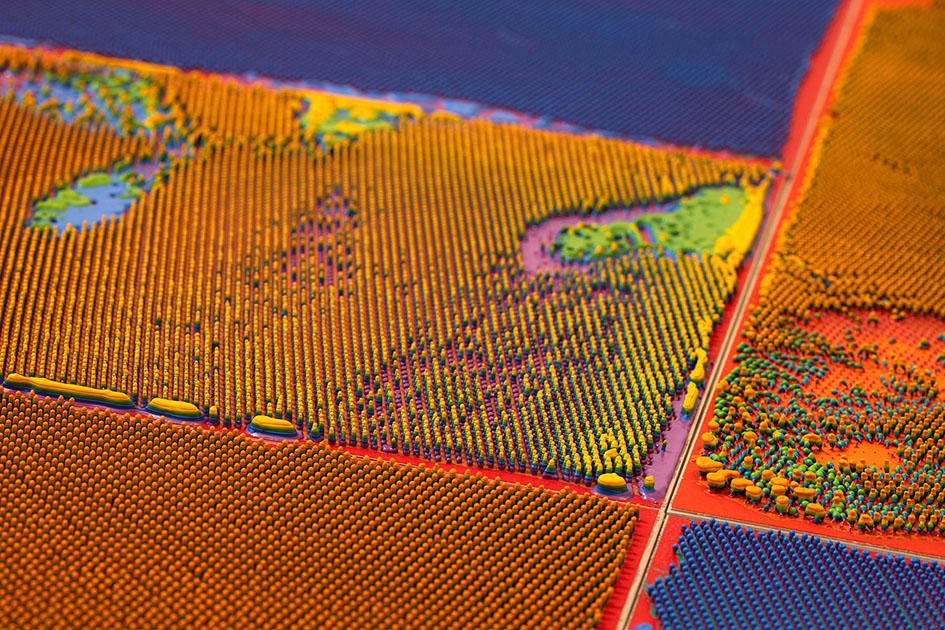

一方で、今回ピックアップする作品《chroma wellenform》シリーズは、予測不可能なランダムな事象を写し取りつつも、それが自然界ではなく無機質な機械の動作の軌跡が視覚化されていることが特筆すべき点として挙げられます。《chroma wellenform》シリーズは、スキャナーのスキャニングの動きの軌跡をフィルムに写し取った作品になります。カールステンが「スキャノグラフィ」と呼ぶこの技法で撮られた作品は、様々な異なるメーカー・型番のスキャナーによって一つとして同じもののない、有機的な光と色のバリエーションで我々を楽しませます。アートフロントギャラリーでは様々なバリエーションの《chroma wellenform》シリーズ作品を取り揃えております。

カールステン・ニコライ《chroma wellenform (scan 46)》590x420mm, ピグメントプリント, 2015

中谷 ミチコ

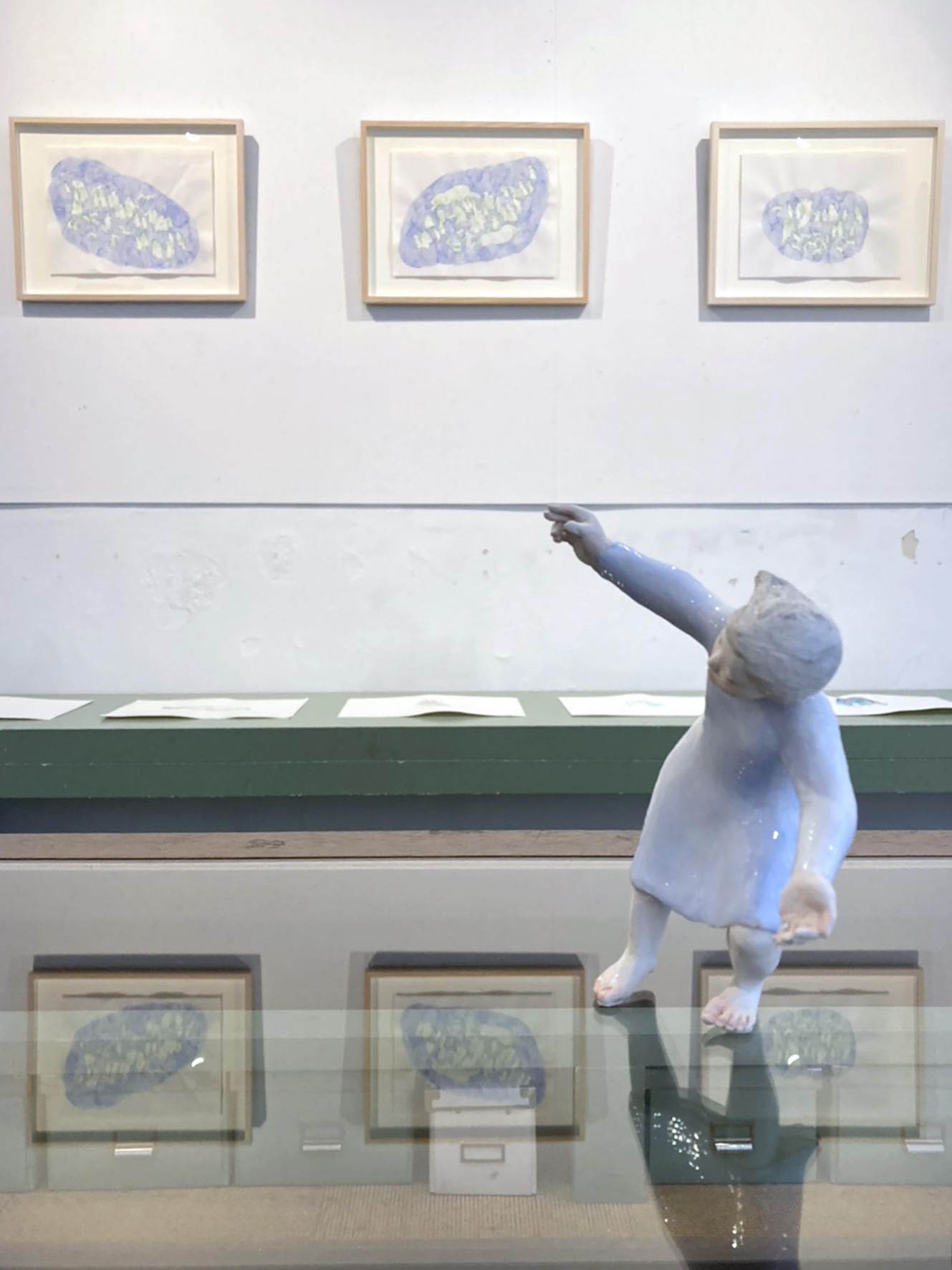

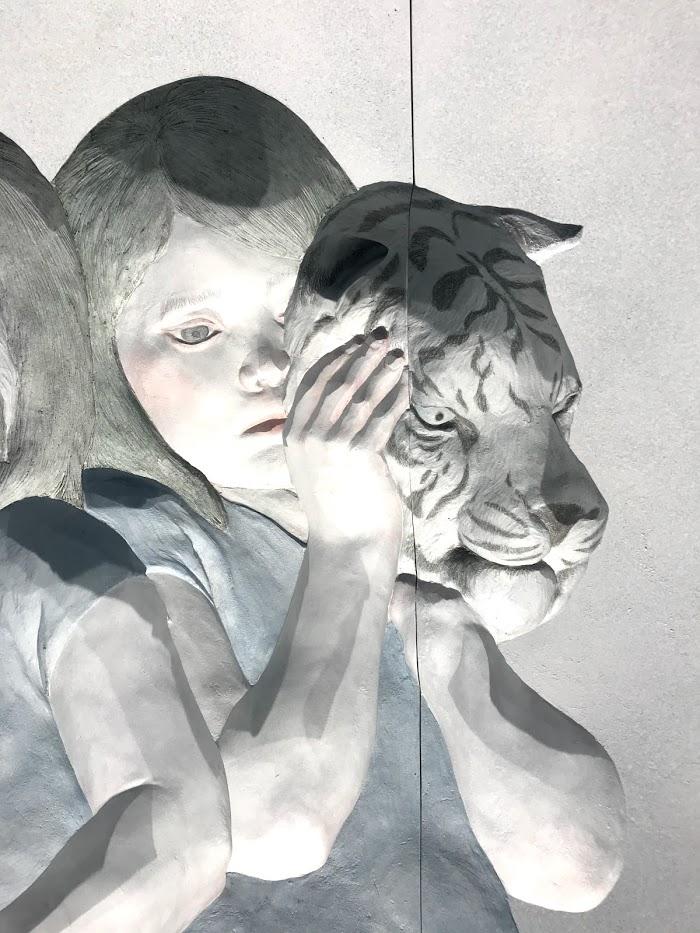

中谷ミチコは1981年東京生まれ。ドイツのドレスデン造形芸術大学修了後、現在三重県にアトリエを構え制作活動を行っています。2020年には東京メトロ銀座線虎ノ門駅に幅9mのパブリック彫刻「白い虎が見ている」を設置し、中谷独自の技法による立体表現と、その迫力が大きな話題となりました。また今年7月には、新潟県・越後妻有里山現代美術館 MonETのリニューアルオープンに際して、レリーフ作品《遠方の声》を発表。複数点新設されたコレクション作品の中でも高い人気の作品となっています。8月のアートフロントギャラリーでのドローイング展も好評を博し、今もっとも注目度の高いアーティストの一人と言えるでしょう。

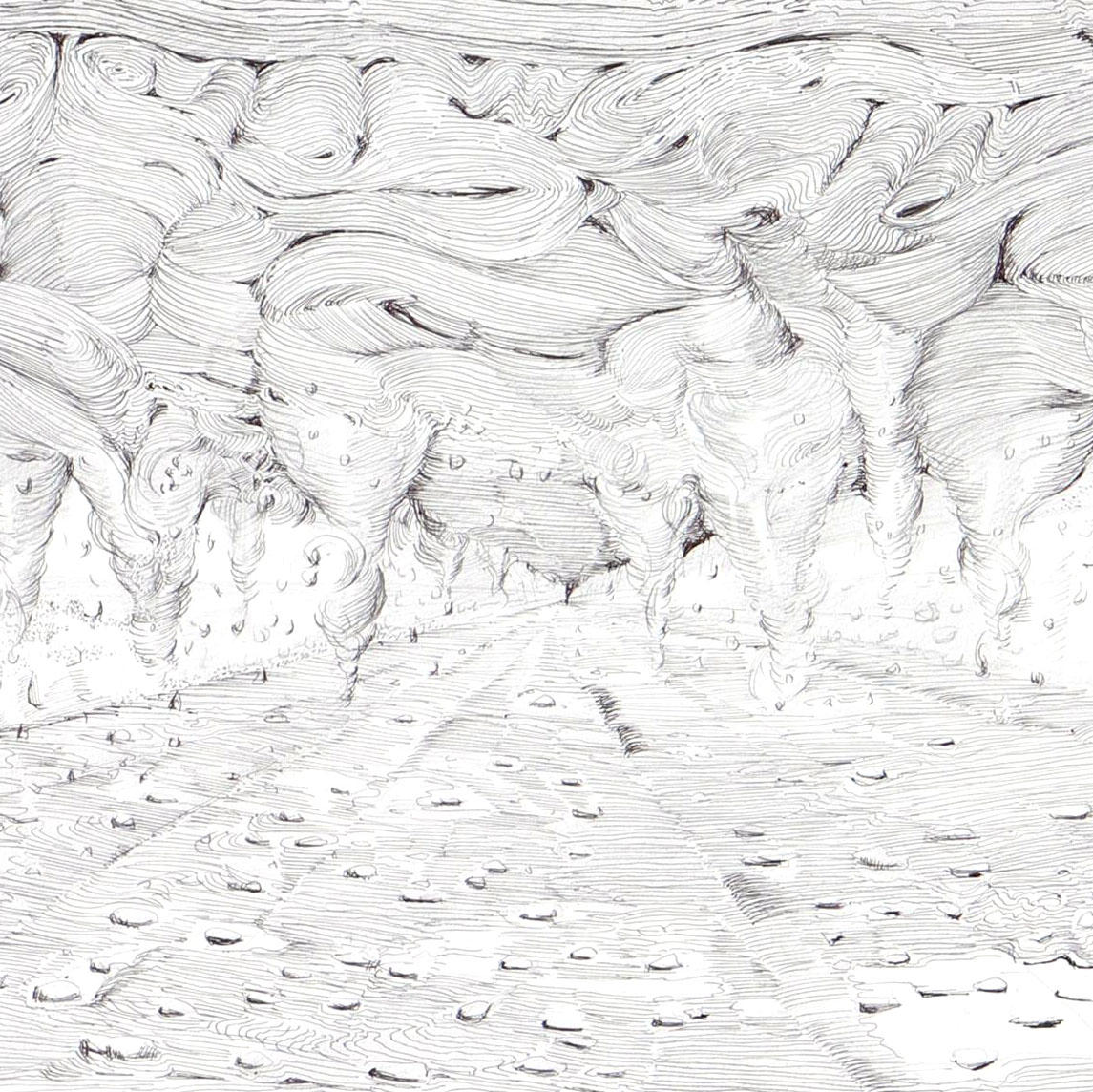

中谷は今回珠洲でインスタレーション作品《すくう、すくう、すくう》を発表しています。市街地の交通会社待合所の2階にしきつめられた小さなオブジェ。作家独自の手法で、水をすくう人の手がつくられました。手のモデルとなったのは、作品周辺の飯田の街で暮らす人びとです。ひとつひとつ異なる手のかたち、指の重ね方。あらゆる人が毎日無意識に繰り返す「すくう」ことの意味を、反転され不在と化したかたちから再考しています。

作品No.31《すくう、すくう、すくう》2021 / 飯田エリア スズ交通 待合所2F

また、立体作品と並行して中谷の創作の中で欠かせない存在が、ドローイングです。もともと凹凸が反転した立体作品を制作するきっかけは「絵のような彫刻を作れないか」と中谷が試行錯誤をはじめたところから始まっており、今も日常的にドローイングを描き続けています。「ドローイングみたいに曖昧なまますごく強いもの、そんな風に立体作品も制作できたら」とインタビューで語っていた事もあり、中谷の制作の核となる行為ともいえます。

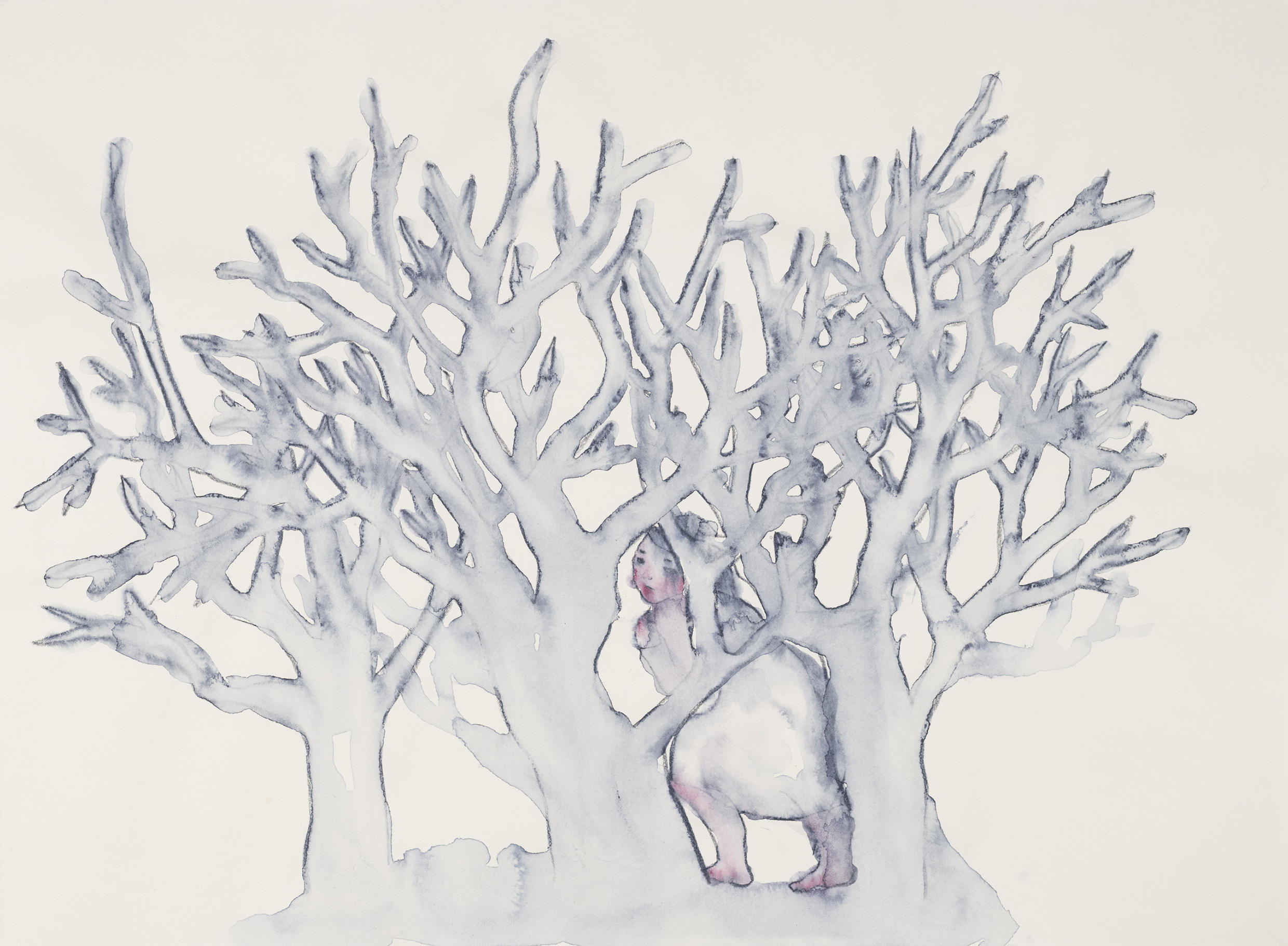

《塩田で働く女の子》210x282mm, 紙に水彩、色鉛筆

奥能登芸術祭の作品制作の中でも同様にドローイングを行っており、作品《塩田で働く女の子》は、芸術祭のために能登を訪れたときの印象を描いています。曖昧なやわらかさと、力強い線は、地元で生きる人のしなやかな強さを表現しているようです。その他、水をすくう手や、塩づくりの様子を描いたドローイングもアートフロントギャラリーでは取り扱っております。

奥能登国際芸術祭2020+は、会期が延長され、2021年11月5日(金) まで開催中です!

「さいはて」とも称される日本海に突き出る能登半島の最先端、石川県珠洲市にて、「最涯の芸術祭」「美術の最先端」をお楽しみください。

アーティスト

関連ニュース

![[Art Fair] Frieze Seoul 2025 in 韓国](https://artfrontgallery.com/whatsnew/_DSC1472.jpg)

![[column]東京都現代美術館・KADIST共同企画展「もつれるものたち」展と磯辺行久《不確かな風向》](https://artfrontgallery.com/whatsnew/5f5bf11ee181f8a340840fd3d8801e95fa0a7689.png)

![[大地の芸術祭2018] 清津SoKo美術館、磯辺行久新作《清津川はかつてここを流れていた》解説をアップしました。](https://artfrontgallery.com/whatsnew/P7272566_Rmain.jpg)

![[磯辺行久] 清津倉庫美術館がリニューアルオープン!!](https://artfrontgallery.com/whatsnew/d3d2be13ae19d453d0a208f246021866d5ba3f60.jpg)

アートフロントギャラリーでの展覧会